Pour que le génocide khmer rouge ne soit jamais un « détail » : le témoignage de Rithy Panh

Pendant une des audiences, le juge parle : Jacques Vergès lui tourne le dos ostensiblement et regarde la salle. […] Personne n’ose rien dire. Mais tout le monde voit : oui, le grand avocat fait son spectacle. Moquerie. Images de télévision. […] Que l’humiliation ne cesse jamais. Que la mort et son effacement soient eux aussi un jeu.

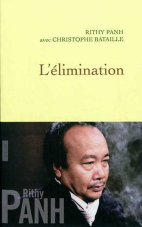

Rithy Panh1

1Le témoignage de Rithy Panh est un retour saisissant sur le communisme khmer rouge au Cambodge, entre 1975 et 1979 — et ce, d’autant plus qu’il est écrit, plus de trente ans après la chute du régime, à l’instant du danger : à l’heure où, pour la première fois, des criminels de masse du régime sont déférés devant la justice.

2C’est cette contrainte intérieure — le sentiment qu’il est urgent de témoigner — qu’il est important d’éclairer ici. On connaissait le cinéaste, auteur de documentaires admirables sur le génocide khmer rouge, en particulier de Bophana, une tragédie cambodgienne (1996) et de S‑21, la machine de mort khmère rouge (2002). Mais en écrivant L’Élimination en français avec la collaboration de Christophe Bataille, Rithy Panh franchit un pas en 2012 : pas seulement du cinéma vers la littérature, mais aussi et surtout du documentaire vers le témoignage ; d’un genre, le reportage, dans lequel l’auteur se tient en retrait, « s’effa[ce] devant la tragédie de son peuple2 », à un autre, le témoignage, où il prend la parole en tant que survivant, et narre son expérience de victime de la terreur khmère rouge. Or on ne peut pas dire que ce pas franchi coule de source, comme si tout le travail d’enquête mené par l’auteur des années durant l’avait amené naturellement à maturité pour livrer cette parole testimoniale. Il convient donc d’éclairer les conditions de cette prise de parole, qui sont les circonstances du premier procès des Khmers rouges : celui de Duch, autrefois directeur de S‑21. C’est en effet sur le fond des mensonges du bourreau que la vérité du témoin se détache pour nous éclairer sur la nature du crime commis.

Les conditions d’un témoignage tardif : la négation contemporaine du crime

Aujourd’hui encore, mon père est pour moi une boussole : un résistant à sa manière. (p. 93)

3On comprend les circonstances qui ont fait que, contrairement à de nombreux rescapés3, R. Panh n’a pas écrit son témoignage rapidement après les faits. En 1979, il est un orphelin de dix‑sept ans qui, grâce au regroupement familial, a pu gagner la France et retrouver un frère parti pour études avant l’entrée des Khmers rouges à Phnom Penh. Comme il l’explique, dans cet exil au « pays dont [il a] tant rêvé », « [p]arler est difficile » : « Je ne sais ni lire, ni écrire, ni parler français ou si peu. Je suis ailleurs. J’ai peu d’amis. Que dire, et à qui ? » (p. 16). Il est terriblement hanté par toutes ces années, pourtant. Il ressent déjà le besoin d’écrire un court texte en khmer, dont on devine qu’il s’agit de la longue lettre adressée au secrétaire général de l’ONU Kurt Waldheim : il raconte ce qu’il a vécu, et demande pourquoi le monde s’est tu, abandonnant le peuple cambodgien à l’extermination. Mais cet appel lancé à un homme compromis avec le nazisme n’est pas entendu (« Je n’ai jamais reçu de réponse de sa part », p. 255), et le jeune homme se réfugie dans le silence : il se « tourne vers la peinture », « dessine des barbelés et des crânes », puis « découvre le travail du bois » ; privé des mots, il garde « [l]e mal qu’on [lui] a fait […] en [lui] » (p. 16‑17).

4Il apparaît alors que c’est le cinéma qui sauve cet homme, lui « qui donne le monde et la beauté, les mots aussi » : c’est ce choix qui le garde de la violence — contre les autres mais aussi contre lui‑même. L’Élimination est un témoignage du crime de masse au passé et au présent, en partie parce que le problème qui se posait si cruellement sous la main de fer des Khmers rouges, celui de rester vivant, continue de se poser au rescapé, qui a « déjà tant vécu » (p. 17) et qui éprouve que « nul ne p[eut] vivre avec [s]a mémoire » (p. 255). R. Panh le martèle, il « ne cède pas » (p. 17), il tient ; « [c]’est pourquoi la fin de Primo Levi [l]e peine et [l]’agace », « comme si les bourreaux avaient réussi, malgré l’amour et malgré les livres » (p. 35‑36). Peut‑être établit‑il un lien imaginaire entre cette fin de Levi et celle de son père Panh Lauv, qui à un moment n’a plus supporté « le processus de déshumanisation » khmer rouge et s’est laissé mourir en cessant de s’alimenter — car assister à ce renoncement de son père l’a mis « en colère contre lui » (p. 128). Pourtant, il n’est pas indifférent qu’il loue rétrospectivement « la volonté [de son père] de défendre jusqu’au bout son idée de la dignité et du progrès » (p. 127) — cette « force morale face aux Khmers rouges » qui l’a tant « impressionné » (p. 84) —, et qu’il date sa foi dans le cinéma de la mort de son père (et de ses funérailles telles que sa mère les a imaginées pour lui).

5Issu des classes paysannes, son père était « un homme de l’enseignement », « un humaniste » (p. 39‑40) ; devenu instituteur, puis inspecteur d’école primaire, puis chef de cabinet au ministère, admirant Jules Ferry et l’école publique française, il a fait de l’enseignement son combat. Or c’est tout l’héritage du fils que cette mission :

Je poursuis le travail de mon père. Transmettre. Donner la connaissance. J’ai tout sacrifié pour ce travail, qui me prend ma vie. (p. 243)

6Ainsi, dans son travail cinématographique consacré au génocide khmer rouge, ce n’est pas « le culte de la mémoire » qu’il cherche, mais « la compréhension de la nature de ce crime », qui seule peut « conjurer la répétition » (p. 100). C’est de cette façon qu’il consacre sa vie de cinéaste à ériger courageusement une « stèle » aux siens morts « sans sépulture » ; parce que, comme le pensait également Levi, « le travail de recherche, de compréhension, d’explication […] n’est pas une passion triste : il lutte contre l’élimination » (p. 205). À cet égard, il est évident que L’Élimination, témoignage dédié à son père Panh Lauv en même temps qu’à Vann Nath, se situe dans l’entière continuité de l’œuvre documentaire. Cependant, il faut se représenter que, lorsque Bophana puis S21 ont été diffusés au Cambodge et que « [l]e pays a pu, comme [lui], arpenter la mémoire », R. Panh a pensé en finir avec « un épisode de [s]a vie » (p. 25) ; et qu’il a donc fallu un événement, une rupture, pour que s’impose la nécessité de l’entreprise testimoniale, soit d’une « re‑vie » douloureuse de ce passé de destruction4.

7Cet événement est double : c’est le procès, ouvert le 17 février 2009 à Phnom Penh dans un tribunal pénal parrainé par l’ONU5, de Kaing Guek Eav, dit Duch, responsable du centre de torture et d’exécution S21, dans Phnom Penh, de 1975 à 1979 ; et c’est simultanément l’« entretien‑confrontation » que les juges accordent à R. Panh de mener caméra au poing avec l’accusé dans sa prison, et dont les « trois cents heures de tournage6 » ont abouti au film documentaire Duch, le maître des forges de l’enfer (2011). « Je pensais être en paix » (p. 25), confie le cinéaste, mais ce double événement l’a en réalité entraîné dans de telles affres que la réalisation de son film n’a pas suffi à l’apaiser, — qu’il lui a fallu, pour tenir, non seulement opposer son travail dans le temps tendu vers la connaissance à celui bien trop sommaire du tribunal tendu vers la justice, mais encore opposer sa parole sincère et remémorative de victime à celle insincère et oublieuse du bourreau.

8De fait, ce qui domine R. Panh face à ce double événement, c’est un cruel sentiment d’échec. Il voulait, et il reconnaît volontiers que c’était une naïveté, « que Duch parle et s’explique », « qu’il dise sa vérité ; son parcours ; ce qu’il a été, ce qu’il a voulu ou pensé être » et « [q]u’en répondant ainsi », il « chemine vers l’humanité » (p. 15) ; qu’il soit « [n]on pas retranché, mais rendu à son humanité par la parole » (p. 293). Mais il n’y a rien eu à faire, ni au tribunal pénal ni face à la caméra de R. Panh :

[…] ne pas reconnaître dans le détail ce qu’il a fait ou fait faire, pendant des années, l’empêche de cheminer vers la communauté humaine. Il reste loin de nous. […]

Pendant des semaines, j’ai guetté un regard. Une parole. J’aurais renoncé à mon film pour quelques mots : mais Duch ne chemine pas. (p. 317)

9Évidemment, il ne s’agit pas pour Duch de nier en bloc sa culpabilité, alors que les preuves de celle‑ci sont accablantes. Au centre S‑21 où, « comme il le dit lui‑même », il était « le chef de la police du régime » (p. 63), il a organisé implacablement la torture, l’exécution et la disparition cruelles d’au moins 12 380 personnes, adultes et enfants ; malgré la culture totalitaire du secret que Duch enseignait en personne aux « camarades interrogateurs7 », le centre S‑21 a été abandonné en catastrophe lors de la prise de Phnom Penh par les Vietnamiens en janvier 1979, si bien que tous les dossiers d’« instruction » qu’il traitait avec la plus grande minutie et « qu’il n’a pu brûler à temps » (p. 123) ont été retrouvés intacts. Cependant, chaque document « doit être analysé, décortiqué, regardé dans son contexte. Ce n’est pas une preuve en soi. C’est l’histoire qu’il contient qui est une preuve, mais cette histoire ne se donne pas. Elle se cherche » (p. 307). Or c’est sur ce point très précis, celui des explications, que Duch triche — poursuivant son œuvre de destruction en « se retranch[ant] dans la parole » (p. 315).

10La perversion de son système de défense n’a rien de très original, au demeurant. Elle consiste, non à se déclarer « innocent », mais à se présenter comme « l’otage du régime et l’acteur de ce crime » (p. 202) — et donc tout de même à « cherch[er] l’innocence dans l’horreur », comme si, « même acteur du crime, [il était] innocent » (p. 248). C’est pourquoi R. Panh n’est pas dupe quand Duch prétend « endoss[er] toute la responsabilité en tant que directeur de S21 » tout en « ne reconn[aissant] pas tout ce qui est dit dans [le] film [S21] », et lui fait observer qu’il « endoss[e] trop » (p. 27‑28). Faisant mine de « port[er] le fardeau » d’une vérité historique qu’il conteste (p. 28), Duch adopte en effet une posture factice de bouc émissaire, pour ne pas dire de victime ; c’est ce qu’il développe à différents moments de l’entretien, faisant entendre qu’en tant qu’« otage du Kampuchea démocratique », il « ét[ait] terrorisé », qu’il a été confronté au même « problème » que « tous » : « vivre, et non mourir », et qu’il est donc lui aussi, bien que chef de la police, un survivant (p. 200‑201)8.

11À partir de là, il lui est aisé de tout truquer dans « un jeu avec le faux » (p. 31) qui lui fait « mêl[er] l’aveu et le refus de l’aveu » (p. 276), puisque, au fond, il n’aurait fait qu’« ag[ir] contre [s]a volonté profonde en travaillant pour cet État » (p. 201). C’est ainsi qu’il vise systématiquement à dénier sa responsabilité et son rôle de décision à la tête du centre S‑21 en se faisant passer pour « un rouage entre les décideurs politiques et les exécutants des basses œuvres » (p. 316), un homme qui « travaillait à ses dossiers, loin des cellules et des salles de torture » et qui donc « n’entendait pas [les cris des prisonniers qu’on torturait pendant des jours et des semaines] » (p. 82)9, un homme dont la « résistance passive » (p. 147) a consisté notamment à « essay[er] de limiter la torture », à lui « préfér[er] l’action psychologique — qu’il nomme “pression politique” » (p. 208)10. Il y a bien les actes qu’il a commis et qu’il ne peut nier, telles les directives souvent abominables qu’il signe dans les registres de S‑21 ; mais « [c]haque acte, même horrible, est mis en perspective, englobé, repensé, jusqu’à devenir acceptable ou presque » (p. 234). Par exemple :

Annotation à l’encre rouge dans le registre de S21, en face du nom de très jeunes enfants : « Réduis‑les en poussière. » Signature : « Duch. » Duch reconnaît son écriture. Oui, c’est bien lui qui a écrit cela. Mais il précise : il l’a écrit à la demande de son adjoint, le camarade Hor, le chef de l’unité de sécurité — pour « secouer » le camarade Peng, qui semblait hésiter… (p. 45)

Disséquer une femme vivante.

Prélever tout le sang d’une femme.

[…] Ces expérimentations ont été menées à S21. Duch explique : « La vivisection, c’était pour étudier l’anatomie. Mais je n’étais pas d’accord. » Pourtant elle eut bien lieu. (p. 138)

12Ce qui bouleverse alors R. Panh, c’est non seulement que « [l]es mensonges et [l]es omissions [de Duch] constituent, à force, une négation du crime » (p. 158‑159), mais que cette falsification de l’histoire trouve au tribunal une tribune. Lorsqu’on mène un entretien avec un criminel de masse tel que Duch, il faut, comme R. Panh, pouvoir faire état d’une grande connaissance, fondée sur un important travail de recherche et de compréhension, et il faut le confronter autant que possible aux documents dont on dispose11 ; si on ne le contraint pas de cette façon à « aller dans les détails les plus infimes » (p. 306) et les plus embarrassants pour lui, on s’expose en effet à ses mensonges et omissions, puisque Duch est « l’homme qui cherche et saisit la faiblesse de l’autre » (p. 51)12. Il faut en outre ne pas craindre de chercher la vérité « dans le temps » (p. 315), en posant les mêmes questions, dix fois, vingt fois s’il le faut, de sorte que « [d]es détails apparaissent », « [d]es contradictions », « [d]es vérités nouvelles » (p. 19), que l’« homme de mémoire » (p. 32) apparaisse peu à peu en lieu et place de l’homme de l’oubli, à force qu’il « [l]âche des bribes de vérité » (p. 147). Or le procès de Duch, du moins dans la phase qui mène à la peine de première instance « très relative » (p. 329) de trente‑cinq ans d’emprisonnement13, ne satisfait aucune de ces exigences de méthode. R. Panh s’indigne au procès de questions dans lesquelles « tout est hideux : surtout l’ignorance » — alors qu’il s’agit de recueillir le témoignage d’un survivant de S‑21 (p. 213). Il déplore la complaisance du président du tribunal, qui justifie le faux oubli des bourreaux sous prétexte que « [l]es événements ont eu lieu il y a plus de trente ans » et que « notre mémoire est limitée » ; « [à] partir de cet échange factice [commente‑t‑il justement], la vérité ne peut plus advenir » (p. 202‑20314). Il regrette l’absence de « confrontations approfondies » entre Duch et Nuon Chea, « qui fut son supérieur hiérarchique » et à qui Duch soumit « des centaines de confessions » obtenues sous la torture (p. 122‑123). Il « n’accepte pas que le procureur n’utilise pas à fond les registres si bien tenus de S21, marqués de trois couleurs, que Duch décrit fièrement devant [s]a caméra », que les procureurs n’exploitent pas davantage « des dizaines de photographies prises par des “camarades” de S21 », leur préférant de façon pathétique la diffusion d’un « documentaire‑fiction » digne de la série Holocauste, « où l’on voit des figurants en pleine forme jouer le rôle de prisonniers de S21 » (p. 307‑308) ; il n’accepte pas, enfin, que le tribunal ait rejeté sa proposition de filmer le procès au nom d’une prétendue « neutralité », car cette décision a en fait mené à un « procès sans images », les images « tournées par les techniciens du CETC » n’étant pas du cinéma (p. 308).

13Ce qui a été manqué lors de ce procès de Duch, en somme, c’est l’opportunité de faire l’histoire15. En relativisant le crime de génocide du directeur de S‑21, en ne permettant ni de le penser ni de le comprendre, le tribunal de première instance est allé dans le sens de cette fausse « réconciliation » dont souffre le Cambodge et qui n’est en réalité qu’une « chute dans l’oubli » (p. 191). Les Khmers rouges, qui sont demeurés une force politique au Cambodge jusqu’à la fin des années quatre‑vingt‑dix, sont encore « dans le pays » (p. 24), et, à la manière de Duch, ils « parl[ent] comme à l’époque » (p. 232), avec la même « cruauté », faisant « sen[tir] que rien n’a changé », que « tout pourrait reprendre, si facilement » (p. 257‑258). Mais on refuse de voir cette réalité, — de voir que les bourreaux « ont déposé leurs machettes et leurs barres de fer au pied de leur lit », « sont libres » et « éduquent leurs enfants qui ignorent souvent ce que furent les quatre années de leurs pères » (p. 191). On parle d’« autogénocide » ou de « suicide d’une nation », comme si les Cambodgiens formaient « un corps unique » et « retranché du corps des nations », « une nation malade » (p. 143), comme si un crime de masse provoquant 1,7 million de morts en quatre ans (plus de 20 % de la population du pays à l’époque) n’exigeait pas avant tout une réflexion politique qui détermine les culpabilités et autres responsabilités. On fait comme s’il était indifférent qu’une société se compose des victimes d’hier et de leurs bourreaux d’hier qui ne regrettent rien. On se prend de fascination pour un des responsables de l’extermination comme d’un soi‑même « en puissance » (p. 79), on le paie même pour l’approcher (p. 28‑29). Et on le laisse donc soutenir pour finir que « [t]out le monde peut être un bourreau » (p. 293), dans l’illusion qu’on aurait pu être à sa place.

La pédagogie du témoignage : le génocide khmer rouge, un crime totalitaire

Duch : Je suis jour et nuit avec la mort.

Je lui réponds : Moi aussi. Mais nous ne sommes pas du même côté. (p. 186)

14Face à une telle complaisance, l’attitude de R. Panh rappelle la révolte d’un Robert Antelme ou d’un Jean Améry, qui ont témoigné tous deux d’un « penchant réduit pour l’esprit de conciliation16 » après les crimes nazis, condamnant les nombreuses velléités de « supprimer les contradictions », jugeant que « [l’histoire] a des exigences autrement terribles17 ». Son témoignage, il l’écrit ainsi pour rétablir les « faits » (p. 79), dans lesquels « [c]hacun [est] à sa place ». C’est sa réponse à la perversité de Duch, qui veut récrire son histoire et « vous embarquer avec lui, par le rire, par la proximité ; vous faire sien ; vous faire lui » (p. 293). Contre le parti de cet homme de cultiver l’oubli pour brouiller les cartes et annuler faussement la distance entre victimes et bourreaux, il se résout à raconter comment il a vécu pour sa part les quatre années de régime khmer rouge : comment il a pu rester vivant tandis que « toute [s]a famille a disparu en six mois » (p. 119), endurant toutes sortes de souffrances et de dangers mortels comme par miracle — sa « chance » ayant été notamment « d’être entre deux âges » et de posséder à la fois « la lâcheté d’un enfant », ou plutôt sa « ruse », et « la résistance d’un adulte » (p. 189).

15C’est par ce récit à hauteur d’individu que le crime de masse khmer rouge peut être imaginé et pensé, — qu’il peut être déterminé comme génocide. Relativement à sa méthode, R. Panh invoque son expérience de documentariste qui s’est constamment efforcé de « cadrer l’histoire, le plus humainement possible, au quotidien » (p. 100) ; mais il mentionne également ses lectures de témoignages. Il cite dans la bibliographie qui clôt l’ouvrage L’Espèce humaine d’Antelme, les trois tomes d’Auschwitz et après de Charlotte Delbo, Si c’est un homme de Levi et La Nuit d’Elie Wiesel ; il rend encore hommage par deux fois à Delbo dans des termes fraternels, tant il a été touché par sa justesse et sa simplicité (p. 186, p. 327). Ce qu’il partage essentiellement avec ces témoins rescapés de camps nazis, quelles que soient les lacunes de sa mémoire, c’est une exigence éthique relativement à ce « quelque chose d’irréductible » qu’il faut bien continuer d’« appeler le réel » (Pierre Vidal‑Naquet18). La cruauté de la terreur moderne impose qu’on la représente dans sa vérité, et donc qu’on « [aille] dans les détails les plus infimes » (p. 306) de son expérience, de sorte qu’elle ne demeure pas une réalité ignorée voire niée, une réalité indéfiniment vouée à la répétition. C’est grâce à un tel « bon travail » au sens de Broch19 que R. Panh nous offre de saisir « l’universalité [du] crime de masse [khmer rouge] » (p. 318), dans lequel c’est « tout le xxe siècle » qui « s’accomplit » (p. 143).

16Il ne s’agit pas ici de nous entraîner dans le récit de ces années en égrenant les faits. Croire aux faits — ce n’est pas croire qu’ils parlent d’eux‑mêmes. C’est pourquoi, comme Antelme, R. Panh ne traite pas son expérience « comme un tout, donné une fois pour toutes, allant de soi, éloquent, à lui seul », mais « interpose », entre elle et lui, « toute la grille d’une découverte, d’une mémoire, d’une conscience allant jusqu’au bout20 ». Il respecte tout à fait la règle du pas à pas testimonial, qui prescrit de présenter les événements dans l’ordre où ils ont eu lieu ; mais ce pas à pas se doit d’être un rythme lent. Il expose les événements du dedans de ceux qui les subissent, parce que c’est la seule manière de faire comprendre la terreur ; il prend le temps de dire ses pensées, ses sensations et sentiments, ainsi que ceux des personnes autour de lui, quand il les a observés. Il ne craint pas de se répéter, car « la répétition est indispensable pour approcher les grands crimes » (p. 142). Puis il distend son récit en créant du discontinu, comme dans une méfiance à l’égard de la linéarité : il procède à un montage littéraire, instaure un va‑et‑vient entre le récit du passé et celui du présent, ou entre des morceaux narratifs et des morceaux argumentatifs. Ainsi, le temps de la lecture devient propice à la réflexion et au questionnement, du fait de la tension qui naît entre le récit et l’essai, puis du fait de l’image, inscrite dans le texte, de celui qui se souvient.

17Ce que le témoin nous offre de saisir de cette façon, c’est l’implacable dynamique totalitaire dont a procédé l’extermination khmère rouge — peut‑être la dynamique la plus radicale de l’histoire du xxe siècle, tant elle s’est accomplie à une vitesse folle. Il ne se souvient d’aucune joie, lors de la prise de Phnom Penh le 17 avril 1975 ; plutôt d’une « inquiétude » voire d’une « angoisse » générale face à des révolutionnaires aux « mâchoires serrées », qui « ne souriaient pas » et maintenaient tout le monde « à distance, avec froideur ». Quant à lui, il a « été effrayé par cette première rencontre, et par l’absence totale d’âme » (p. 44). Or, de fait, « [l]e grand bond en avant », qu’il faut entendre au sens de « destruction des classes » (comme le précise Duch, p. 137), se produit instantanément. Ce jour‑là, la « classe haïe » est baptisée « nouveau peuple » — nom ironiquement « plein d’espoir » qui vise « des bourgeois, des intellectuels, des propriétaires », donc « des oppresseurs » (p. 37‑38) ; et c’est le jour même que le projet de détruire cette classe commence de se réaliser, par la « déportation de Phnom Penh » et en général par « [l]’évacuation forcée » et simultanée de toutes les villes du pays (p. 58‑60). « Monsieur Rithy, les Khmers rouges, c’est l’élimination » (p. 99), explique Duch, et en effet ils ont engagé ce processus presque immédiatement, en « dévers[ant] vers les campagnes près de 40 % de la population totale du pays » (p. 49).

18Ce qui transparaît d’abord dans cette première mesure, c’est une absence totale de considération de la vie humaine. R. Panh se souvient de l’ordre reçu dès « le 17 avril au matin » de quitter la maison, de la fausse rumeur khmère rouge concernant un possible bombardement américain, du départ en voiture « dans la marée humaine », du grand désordre, et, nécessairement, de l’apparition progressive « sur la route des malades, des vieux, de grands invalides, des brancards » (p. 48‑50). Car la décision prise par les Khmers rouges de déporter « une partie de la population qu’ils haïssaient » ne s’accompagnait évidemment pas de mesures de protection ; l’intention était d’« affaiblir physiquement et psychologiquement les individus », aussi y a‑t‑il eu « tout de suite, on l’imagine, des morts par milliers, des malades en grand nombre, des personnes affamées » (p. 59). Dans l’expérience que relate alors R. Panh, « [c]haque instant est cruel » (p. 65) ; qu’il s’agisse de la peur, qui ordonne de « cach[er] son ancienne vie » (p. 53), du manque de tout, aggravé encore par la dévaluation puis la disparition de la monnaie, des « déplacements […] incessants et comme sans logique » (p. 142), des « interdictions […] innombrables et [d]es fouilles incessantes » (p. 144).

19Les premiers mois n’ont pas été les plus terribles, pourtant. R. Panh narre le moment où, pour la première fois, sa famille de « nouveau peuple » a « été confi[ée] à une famille de l’ancien peuple » (p. 66) pour être « rééduquée » ; or il concède qu’il a pu vivre la découverte de la « vie communautaire » et de « la vie paysanne dans sa dureté et sa puissance » comme une « aventure » (p. 71), que « [l]a mise en commun a eu de bons côtés, les premiers temps » (p. 145). Mais, outre que cette société a été d’emblée inégalitaire, les « ancien peuple » mangeant plus et mieux que les « nouveau peuple », le pays a vite été dévoré, dès 1975, par la famine. R. Panh évoque déjà dans cette première période le « cadeau officiel des camarades chinois » de grains de maïs dur « autrefois réservés aux cochons » et qu’il a fallu en outre trier « un par un », car « infestés d’insectes ». D’abord, la proposition que lui a faite un paysan compatissant d’« un peu de chien » lui a paru inacceptable (p. 70) ; mais il lui a bientôt fallu se résoudre à se nourrir de choses aussi immangeables que « de la peau de vache séchée », « du liseron d’eau » ou « des épluchures » (p. 84).

20À propos de la famine qui n’a fait qu’empirer mois après mois, année après année, R. Panh ne dénonce pas seulement la logique totalitaire des Khmers rouges, qui ont accusé « l’ennemi » d’« affam[er] le peuple » et qui ont « cru à [leur] mensonge » (p. 62‑63). Contre un Jacques Vergès qui défend la thèse absurde d’un génocide « involontaire » (p. 150), il souligne encore que « [l]a faim est le premier des crimes de masse » (p. 76) de ceux qui « ne pensent pas à la vie des gens » (p. 63) et qui adoptent le slogan : « À te garder, on ne gagne rien. À t’éliminer, on ne perd rien. » (p. 98) :

La privation est le moyen d’extermination le plus simple, le plus efficace ; le moins coûteux ; et le moins explicite : ni arme, ni slogan ; ni riz, ni eau. […] Nous avions faim ; mais tout particulièrement ceux qui devaient disparaître21. (p. 151)

21En termes arendtiens, il apparaît ici que la famine participe de « l’idéal de la domination totalitaire », en tant que fantasme de rendre « tous les hommes également superflus ». La philosophe ajoute que cet idéal ne s’est accompli entièrement « que dans les camps de concentration22 », or il faut observer avec R. Panh que la déportation du « nouveau peuple » transforme tout le pays non seulement en « chantier », mais en gigantesque « camp de travail » (p. 88). À cet égard, outre le fait que, « [p]endant ces quatre années, le pays a été entièrement quadrillé » (p. 218), la hiérarchie sociale qui s’est instaurée suivant trois catégories rappelle une hiérarchie concentrationnaire : d’abord, « les cadres khmers rouges, qui étaient nos maîtres, nos geôliers, et avaient sur nous pouvoir de vie et de mort » (p. 73) ; puis les « ancien peuple », ouvriers et paysans, qui étaient « chargés de nous rééduquer », et à qui donc les cadres khmers rouges déléguaient « tout pouvoir sur nous » (p. 38) ; enfin, le « “nouveau peuple” […] envoyé à la campagne, pour accomplir les tâches les plus dures et y perdre son ancienne peau » (p. 88). L’analogie entre son expérience et la condition concentrationnaire frappe R. Panh lorsqu’il découvre Nuit et Brouillard peu après son arrivée en France : « C’est pareil. C’est ailleurs. C’est avant nous. Mais c’est nous » (p. 249‑250).

22Pour comprendre la domination qu’exercent les nouveaux « maîtres », il convient en fait de partir de leur notion de rééducation, et non de celle de travail. Très vite, R. Panh et les siens s’inquiètent de la « langue un peu étrange » que parlent les Khmers rouges : « Si les mots perdent leur sens, que reste‑t‑il de nous ? », se demandent‑ils (p. 51‑52). Quand ils entendent pour la première fois l’expression « emmené à l’étude » — à propos d’un général en résidence surveillée qui disparaît —, cependant, ils ne se méfient pas : ils « pens[ent] sincèrement qu’il s’ag[it] de rééducation » (p. 65). Est‑ce vraiment un hasard si un centre d’extermination comme S‑21 a été installé dans un ancien lycée ? — c’est dans un centre de ce genre, « aux murs solides » (p. 88), que le général et tant d’autres Cambodgiens ont été emmenés pour « étudier », — là où, soutient Duch, « la ligne du parti » était que « les personnes arrêtées étaient des ennemis, pas des hommes », et où, tel Duch, l’on enseignait aux tortionnaires « le langage de tuerie » (p. 92). Être rééduqué par les Khmers rouges, c’est en effet apprendre le renoncement : à l’éducation, à l’individualité, à l’humanité, à la vie.

23Les premières personnes à rééduquer sont celles qui ont de l’éducation, comme le père de R. Panh : « Il ne savait rien. Pire : il savait mal » (p. 85). Rééduquer, c’est donc faire table rase de l’éducation, « briser les traditions politiques, intellectuelles, culturelles » (p. 59). On vide les villes, notamment pour vider « les universités, les bibliothèques, les cinémas, les tribunaux, les théâtres, les administrations » (p. 58). Ainsi, du jour au lendemain, « l’éducation n’a plus compté que dans la propagande » (p. 82) ; dans les faits, « l’école a disparu » (p. 86), de même que « [l]es livres et les journaux […] — interdits et brûlés, pour la plupart » (p. 85) : R. Panh témoigne qu’il a « assisté à cinq cours d’alphabétisation » en tout et pour tout « [d]e treize à dix‑sept ans » (p. 217) ; en outre, il est devenu strictement interdit de porter des lunettes ou de parler français. On peut être tenté ici d’invoquer la haine révolutionnaire de la bourgeoisie, mais ce n’est pas en termes idéologiques que se comprend cette pratique totalitaire. R. Panh note justement que, pour les Khmers rouges, « la révolution n’est pas une idée ou une pensée, mais une technique qu’on acquiert par des actes » (p. 97) ; et il observe une obsession révolutionnaire de « la pureté » (p. 228), par exemple dans ce slogan dont il se souvient : « Seul un enfant qui vient de naître est pur » (p. 89). L’éducation est une « impureté originelle » dont seuls sont « lavés » comme par magie les « intellectuels » khmers rouges, en leur qualité de « techniciens de la révolution », ou plutôt : d’instruments de la révolution (p. 96‑97). Elle est une impureté originelle, autrement dit, dans la mesure où elle fait de chaque individu un homme de culture, de savoir et de conscience, un moi libre, singulier et autonome, soucieux de sentir, de penser, de connaître et de juger par soi‑même : en principe, un tel moi libre n’accepte pas volontiers de devenir un instrument. Duch rapporte à cet égard qu’au bureau M‑13, avant S‑21, il recrute des enfants et les choisit selon leur classe : paysans de la classe moyenne et pauvre, parce que, si « [l]eur niveau culturel est faible », il peut avoir « confiance en eux » : « ils sont loyaux envers [lui] » (p. 23). Il précise plus tard :

Ceux qui, à l’origine, ne sont pas paysans, hésitent à tuer. Ils ne le font pas de leurs propres mains. Mais les paysans illettrés, si on leur demande de tuer, ils le font. Ils le font de leurs propres mains. (p. 240)

24Telle est la supériorité intrinsèque de l’« ancien peuple » sur le « nouveau », suivant les Khmers rouges : dans son faible niveau culturel, par quoi il constitue une masse brute et anonyme que le parti — l’Angkar (l’Organisation) — peut organiser et discipliner à volonté au service de la révolution. La déportation du « nouveau peuple » vise néanmoins, fantasmatiquement, un phénomène d’acculturation tel que celui‑ci se défasse de ses marques de distinction sociale et culturelle et se fonde dans la masse indifférenciée de l’ancien peuple, tel que les Cambodgiens ne forment plus qu’un corps collectif « rassemblé, uni, homogène » (p. 229), une « matière neutre » (p. 107), un peuple‑un. R. Panh détermine ainsi la condition humaine qui résulte d’un tel fantasme :

C’est un état de « non habeas corpus ». Dans ce monde, je ne suis plus un individu. Je suis sans liberté, sans pensée, sans origine, sans patrimoine, sans droits : je n’ai plus de corps. Je n’ai qu’un devoir : me dissoudre dans l’organisation. (p. 89)

25Il faut en effet se représenter l’« emprise, presque abstraite à force d’être absolue » (p. 88), induite par ce projet d’incorporation des individus dans un peuple‑un. Cela commence par une passion de l’uniformité, dans le vêtement (« Le pyjama ample est devenu notre uniforme à tous », p. 87) et son absence de couleur (« Tout est devenu marron foncé, gris ou bleu nuit », p. 86), dans la « coupe de cheveux unique […] instaurée dans tout le pays » (p. 102), mais aussi dans le déni de la différence sexuelle : le mot « femme » a été interdit (p. 87), et, à Kôh Tauch où se trouve la famille bannie de R. Panh, « les cheveux longs, même noués, [ont] disparu » (p. 103)23. Cela s’accompagne d’une passion de la mise en commun, d’une rigueur inouïe. R. Panh, qui a « marché pieds nus pendant quatre ans » (p. 141), énumère ce qu’il a possédé durant ces années : un petit sac à dos, un habit de rechange, une chemise blanche, un hamac noir, enfin ce « bien précieux » qu’est une « grande cuillère “US” » (p. 144)24. Pour le reste, il fallait garder constamment à l’esprit que « [r]ien ne nous appartenait plus » (p. 108), que tout appartenait à l’Angkar, ou l’on risquait vite l’accusation, possiblement mortelle, d’individualisme : R. Panh assiste, stupéfait, à une scène violente où un fils accuse sa mère de « trahison » et la dénonce comme « ennemie du peuple » pour avoir cueilli des mangues (p. 101) ; il rapporte aussi le témoignage d’une femme qui, enfant, a assisté au supplice atroce de son père, coupable d’avoir glissé des escargots dans sa poche en pleine famine (p. 133‑134).

26On comprend qu’à l’opposé de ce qu’énonce la langue de bois sur la communauté du peuple, cette expérience de dépossession de tout vise en fait l’isolement des individus, la dépossession de tout prenant au demeurant la forme objective d’« un pays entièrement dépouillé », où « il n’y a plus rien […] à échanger » (p. 57), et où c’est donc désormais « chacun pour soi » (p. 145). Cependant, la pratique totalitaire qui ambitionne d’isoler tous les individus prend en compte la totalité de la vie humaine : elle fait tout « pour briser les rapports humains » (p. 142) et pour briser l’homme lui‑même.

27Se dissoudre dans l’organisation, c’est renoncer à une vie familiale, aussi bien qu’à une vie amoureuse et amicale. « Renonce à tous tes biens, à ton père, à ta mère, à ta famille ! », dit un slogan (p. 102) ; « l’Angkar est la seule famille » (p. 135). Ainsi, dès le début, on ne s’est pas soucié de regrouper les familles dispersées, puis on a pris le parti inverse de disperser les familles regroupées ; à treize ans, R. Panh est par exemple « envoyé “au front” — sur un chantier qui se trouv[e] à cinq heures de marche du village de [s]es parents » (p. 107). Cependant, on doit surtout renoncer à sa famille dans son for intérieur et dénier tout attachement affectif, tel ce fils exemplaire qui dénonce sa mère, ou ce jeune gardien de M‑13, Khoan, qui bat son grand‑père « à coups de bâton » parce que cet « ennemi » a eu le culot de l’appeler « mon petit‑fils » (p. 240‑241). Ceux‑là ont compris qu’il ne suffit pas de vaincre « les ennemis de l’extérieur » puis « les ennemis de l’intérieur » : qu’« [i]l faut vaincre aussi les ennemis qui n’ont pas de forme visible : les habitudes impérialistes de notre cœur » (p. 243). Ce slogan diffusé sur la radio khmère rouge exprime bien que de façon générale, au Kampuchea démocratique,, « [l]es émotions, les impressions, les sentiments [sont] interdits et ne p[euvent] être exprimés ». C’est pourquoi les Khmers rouges ont aussi interdit le mariage d’amour : « [d]ans la langue nouvelle, on ne dit plus “mariage d’amour”, mais : “organiser une famille pour les combattants et les cadres” » ; c’est en effet l’Angkar qui « forge les couples à sa convenance, une telle décision ne pouvant être laissée aux individus : “La beauté est un obstacle à la volonté de combattre.” » (p. 173‑174)

28R. Panh évoque ici la raison pour laquelle le projet d’incorporer les individus dans un peuple‑un induit nécessairement un processus d’épuration sociale. La fabrique totalitaire de l’homme commun a constamment pour corollaire la fabrication d’« ennemis », toujours plus invisibles — telles « les habitudes impérialistes de notre cœur ». Ainsi, le pouvoir totalitaire traque constamment les individus qui, en tant que tels, constituent des « obstacles » au « mouvement », des « corps étrangers » qu’on ne peut incorporer et qu’il faut donc éliminer, chacun étant potentiellement un tel obstacle25. Ce que rend sensible le témoignage de R. Panh, c’est à quel point cette dynamique totalitaire est cruellement déshumanisante. Car elle passe par une obsession du contrôle, des corps comme des esprits. Les Khmers rouges, qui observent sans cesse les « nouveau peuple », remarquent que R. Panh a « des doigts de bourgeois » — or « les travaux, les blessures, le cal, ne changent rien » ; R. Panh décrit alors une première fois la façon dont il s’engage sous contrainte dans un processus de négation de soi : « J’apprends à cacher mes mains ; à serrer les poings ; à me fondre ; à disparaître » (p. 78). Il en va de même lorsqu’il s’agit de se soumettre à l’« autocritique », par quoi s’exerce essentiellement le contrôle des esprits. Si cette « passion de l’aveu est redoutable », c’est avant tout parce qu’elle vise à faire de vous un sujet idéal de la domination totalitaire, qui renonce à exercer ses facultés de penser et de juger, et qui en vient donc à « douter de l’importance de la vérité26 ». R. Panh rapporte que, dénoncé pour avoir osé raconter l’expédition sur la Lune, accusé de faire « l’éloge des impérialistes américains […] [e]n colportant des légendes », il n’a « pas pensé un instant à [s]’expliquer » :

J’ai dit ce qui devait être dit. Je me suis conformé au désir des responsables khmers rouges. J’ai parlé pour pouvoir retourner au silence. Être invisible, c’est être vivant ; presque un individu. (p. 120)

29Antelme raconte comment, durant sa détention dans le camp nazi de Gandersheim, il n’a « port[é] qu’un poids sur ses épaules » : « [l]e regard du SS », étant donné que la pire « calamité » était là‑bas d’être repéré ; il valait mieux dans ces conditions « faire soi‑même un effort de négation de son propre visage, parfaitement accordé à celui du SS27 ». C’est ce que comprend également R. Panh. Les Khmers rouges font disparaître « [s]on prénom d’humain » (p. 185), le réduisent « à un geste, à une mécanique, à une parcelle de son corps » en l’appelant « camarade chauve », « camarade tracteur » ou « fils de conseil », et bien sûr c’est une façon de « tenir l’être dans son poing » (p. 105) ; mais il remarque que, « [s]ans nom, on est comme sans visage : facile à oublier » (p. 189).

30C’est évidemment une stratégie désespérée, celle d’un adolescent qui « ne pens[e] qu’à être vivant le jour d’après », qu’à « [n]e pas être tué » (p. 218). Elle témoigne d’un endurcissement, jusqu’à ne plus avoir « peur de la mort ». Tout en se battant pour survivre, R. Panh a pu en effet se dire comme les détenus concentrationnaires selon Antelme : « La mort est une planque. Quand tu y es, on ne peut pas t’attraper » (p. 18928). Dans cet endurcissement, le travail a joué un rôle qui est loin d’être négligeable. Mais il importait ici de ne pas confondre rééducation et travail, à la manière de la propagande khmère rouge. Quand Duch parle des « nouveau peuple » « envoyés produire en province » comme d’un projet rationnel, R. Panh lui oppose la famine, l’absence de soins, l’élimination des hommes, des femmes et des enfants, la traque perpétuelle de « l’ennemi ». En réalité, comme l’auteur le remarque à un autre endroit, « l’Angkar était si strict et paranoïaque, que rien ne fonctionnait » (p. 218‑219). Constamment, R. Panh témoigne de son sentiment d’être affecté à une tâche « immense et absurde » (p. 218), qu’il s’agisse de construire une digue sans aucune machine de terrassement, de creuser apparemment un lac artificiel sans qu’aucun canal ne semble mener à ce vaste vide, ou encore qu’il s’agisse d’être envoyé à la rizière en étant affamé, en mangeant des racines sans jamais savoir ce que devient la production de riz de son unité (p. 150). Comme la négation du réel totalitaire est mathématique, des quantités de production étaient fixées « arbitrairement dans un bureau — ou dans le ciel des idées socialistes », évidemment inatteignables ; mais « il fallait accomplir l’irréalité : travailler, toujours, ne pas s’arrêter, ne pas souffler, ne jamais donner le sentiment qu’on “sabotait le combat” du groupe » (p. 214‑215).

31Le vaste chantier du Kampuchea démocratique formait ainsi essentiellement un vaste camp d’extermination par le travail, où, si l’on ne mourait pas d’épuisement et de faim, l’on pouvait aussi mourir des suites d’une blessure ; étant donné qu’« il n’y avait plus rien, ni désinfectant, ni bandages, ni sparadrap, ni antiseptique » (p. 126), que les « médicaments » conçus par « les laboratoires “révolutionnaires” » étaient inutiles (p. 167), que les médecins khmers rouges, qui en réalité n’étaient pas des médecins, n’entendaient rien apprendre de manuels de chirurgie impérialistes (p. 174‑176), R. Panh a bien cru mourir d’« un coup de pioche [reçu] à l’intérieur du pied » (p. 125‑126, p. 176). Dans son récit, la mort est omniprésente. Il raconte qu’il a vu des cadavres d’hommes et de femmes exécutés, qu’il a vu dépérir puis mourir son père et sa nièce de cinq ans ; il raconte « [s]on voyage parmi les morts », à l’hôpital de Mong où sont mortes sa mère et sa sœur de seize ans (p. 182‑185). À l’hôpital, il s’est retrouvé à deux occasions dans « le coin des mourants » (p. 161, p. 219), dans un tel état, la seconde fois, qu’il s’est dit : « Pars ! » (p. 221). Pour cause de « petit trafic », la première fois, il a aussi été jeté à terre devant « une fosse fraîchement creusée » pour être exécuté : il a alors « attend[u] la mort, pendant un temps infini », avant d’être finalement reconduit à sa paillasse, peut‑être sauvé par ses larmes (p. 168‑169). À peine sauvé, la seconde fois, il a été « affecté au nettoyage de la zone des morts » (p. 222), avant de se voir confier la tâche d’enterrer les morts, dans cette même fosse commune où le corps de sa mère avait été enseveli. Dans ce « monde fantomatique » où « [n]ul ne semblait tout à fait vivant » (p. 237), il lui est alors apparu qu’au pays des Khmers rouges, « [s]eule la mort semblait certaine » (p. 224) ; il s’est souvenu de ce « slogan » qu’on leur « répétait souvent » : « Si tu ne travailles pas assez, l’Angkar te transformera en engrais des rizières » (p. 215, p. 237). Comme dans Le Chantier d’Andrei Platonov, il semble en effet que le travail censé jeter les bases du nouveau régime n’avait d’autre fin que d’engloutir tous les hommes.

32Par bonheur, les Khmers rouges ont été chassés du pouvoir avant d’atteindre cet idéal de « démocratie pure » que serait l’« absence d’hommes » (p. 103, 190‑191). Mais il reste que le spectre de leur folle entreprise de destruction continue de hanter le présent, tels les quelque « 20 000 champs de la mort […] répertoriés sur l’ensemble du territoire cambodgien » (p. 151). C’est toute la grandeur de L’Élimination que de nous encourager à ne pas « détourner le regard » (p. 99) ; car l’humanité se doit de ne pas ignorer ce qui peut lui arriver.