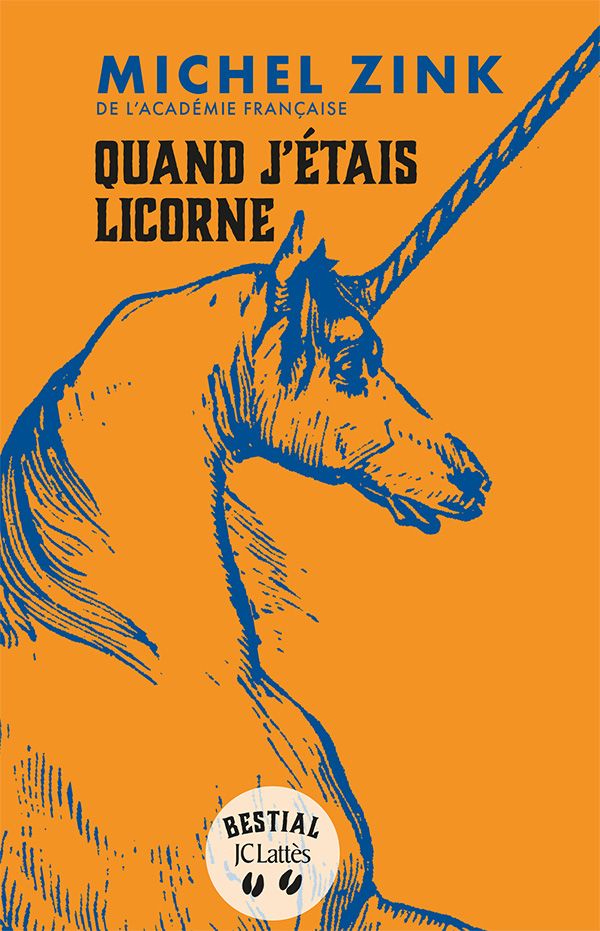

Il existe tant d’idées reçues sur la licorne. Aujourd’hui on a oublié sa dimension mythique, sa force et son secret pour ne retenir d’elle que l’image d’un animal paisible, rassurant, presque mièvre. Pourtant, l’unicorne est à l’origine un petit animal agressif et dangereux qu’une jeune fille réduit à sa merci pour le livrer à la mort. Les poètes du Moyen Âge se sont comparés à elle pour se dire les victimes consentantes de belles cruelles. Michel Zink mêle leurs plaintes aux souvenirs de son adolescence et révèle d’une plume brillante, érudite, passionnante, tous les sens et les symboles cachés de cette licorne, en même temps que la façon dont son image a changé.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Retraçant son éducation littéraire et sentimentale, Michel Zink confie qu’il fut jadis licorne, comme sont naturellement les adolescents. Mais « Disney a tout faux avec ses petites licornes aguichantes », prévient l’illustre médiéviste. Il ne veut pas « faire pédant », et passe avec une érudition pleine d’humour du Physiologus à la frégate du chevalier de Hadoque, du Roman de la Rose aux chansons de Brassens. Chez les Anciens, l’unicorne est un nom masculin, et l’animal est d’une férocité bien masculine. Traduit, tout dépend du genre donné au mot « corne » : en allemand, il est neutre, Einhorn, en français le féminin l’emporte. Zink estime prendre des risques en se déclarant lui-même genré, mot dont il ignorait naguère l’existence, mais pas arriéré au point de refuser toute féminisation des substantifs. Ainsi adopte-t-il les bourrelles de Ronsard.

Genrée ou pas, la bête est redoutable. Pour la maîtriser, il faut envoyer une jeune vierge dans la forêt. Attirée par son chant, ou son parfum, la licorne vient s’agenouiller près d’elle et se laisse tuer ou capturer sans se défendre. Dans les bestiaires chrétiens, elle symbolise la passion du Christ qui a renoncé à sa puissance divine en s’incarnant dans le sein de Marie, et se sacrifie pour l’amour de l’humanité. Mais quand les poètes de la fin’amor s’emparent de l’animal, il devient l’image de l’amoureux transi.

Ce sont les strophes d’un trouvère : « Aussi comme unicorne suis », et les pages de Rilke sur les tapisseries de Cluny, qui ont inspiré au narrateur sa vocation de licorne, aimer de loin sans espoir de retour, une souffrance exaltante où il s’enlise sans voir que ses poètes préférés souffrent d’un narcissisme pire que le sien. Zink se livre à une critique sévère de cet adolescent attardé, un jeune benêt un rien prétentieux, qui croit pouvoir séduire par « l’étalage d’une pensée profonde, de dons littéraires et d’une âme poétique », prêt, tel Cyrano, à servir de confident aux jeunes filles dont il rêve sans se déclarer.

Comme l’adolescent frileux, c’est à l’unicorne, sommet de son Bestiaire d’amour, que Richard de Fournival s’identifie. Le parfum de la jeune fille exacerbe son désir, mais la satisfaction des autres sens lui est refusée. Son échec amoureux est sa chance : « Il lui évite d’être entièrement captif de l’amour. » Peu après, la licorne se substitue à l’unicorne dans un roman en vers du XIVe siècle où elle ne représente plus le soupirant mais un reflet de la dame qu’il aime d’un amour chaste.

Au fil de ses lectures, Zink enchaîne méditations, émois juvéniles, curiosités de la science en herbe. Entre deux complaintes, on en apprend long sur les mœurs de l’éléphant, peu porté sur la bagatelle, du chameau qui s’enrhume en faisant l’amour. Mais surtout on mesure à quel point l’animal mythique a muté au cours des siècles, et perdu jusqu’au souvenir de sa dimension spirituelle. La faute aux poètes, « toujours plus sensibles à leurs amours qu’à leur salut »". — Dominique Goy-Blanquet