En quoi Auschwitz a-t-il rompu les modalités traditionnelles de représentation de la figure humaine héritées de la Renaissance ? Dans quelle mesure cette rupture s’est-elle logée dans le discours moderniste au point, désormais, d’y passer en partie inaperçue ? L’art contemporain est-il un art qui se situe simplement après Auschwitz ou bien est-il, de manière plus complexe, un art d’après l’événement ?

Telles sont quelques-unes des questions qui donnent à cette Histoire de l’art d’après Auschwitz ses principales orientations. À bien des égards, en proposant une relecture critique des fondements de la modernité artistique et une généalogie de l’art contemporain, cette vaste étude se veut donc aussi une contre-histoire de l’art.

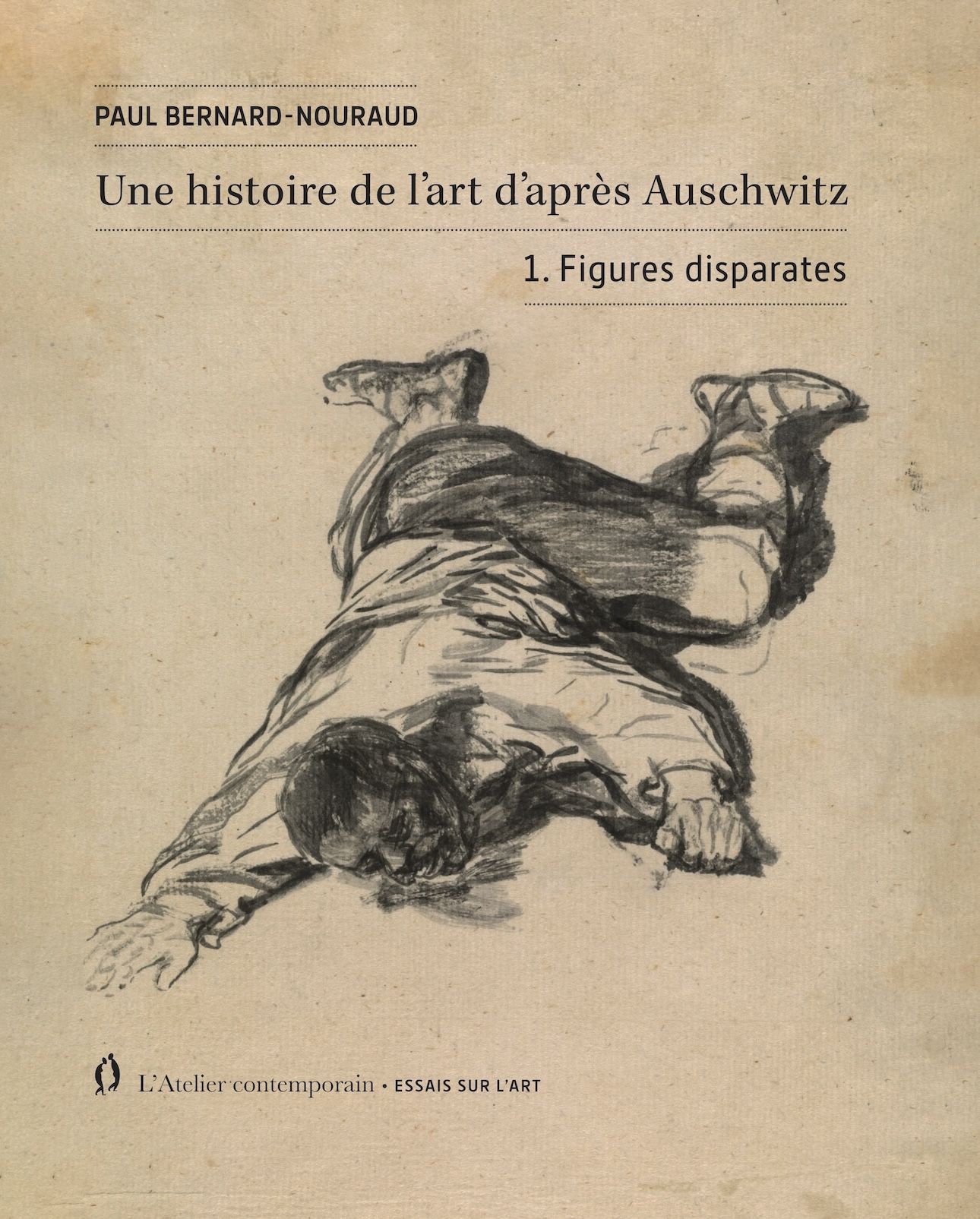

Le premier volume qui la compose entreprend ainsi de réévaluer à l’aune d’Auschwitz l’histoire de l’art antérieure à l’événement lui-même. On y découvre notamment qu’avec la peur du déluge et de la guerre, celle de la peste constitue l’un des fondements de l’art renaissant et de l’ordre du discernement qu’il instaure. En dépit des Figures disparates qui n’ont cessé pendant cinq siècles de perturber cet ordre, celui-ci ne céda véritablement qu’après Auschwitz, avec l’apparition massive de Figures disparues (vol. 2), lesquelles se sont progressivement dissipées dans l’art contemporain alors même qu’elles continuent d’en informer les Configurations (vol. 3).

Paul Bernard-Nouraud, diplômé de l’École des hautes études en sciences sociales et de l’Université Paris I, enseigne l’histoire de l’art au département Arts de l’université Aix-Marseille. Il a notamment publié dans les revues Marges, Tracés et Studiolo et collabore régulièrement au journal en ligne En attendant Nadeau.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article de Laurent Jenny sur cet ouvrage…

—

Extraits

« Sur la toile, en son fond, rien qu’une nuée noire vaguement circonscrite par une pliure plus claire dont les extrémités forment une tête et en face d’elle une poignée de mains, au travers desquelles un peu de brun clair est pris. Sous les mains, sur les avants bras, en haut du crâne et contre le flanc du torse, quelques rehauts d’un bleu froid s’affaiblissant en gris au contact des parties blanchâtres, qui ne blanchissent vraiment qu’à la pointe de l’échine. L’arc clair bordé d’ombre, d’une grande ombre avec laquelle la figure en ses bords se confond – en laquelle, vers le bas, elle se fond tout à fait, forme ainsi comme une niche, un recoin vers où la figure se détourne – vers quoi elle retourne tandis qu’au-dessus d’elle et derrière elle pèse à part égale une grande masse grise, comme un haut mur, entamée seulement par le sommet du crâne qui, en guise de point de fuite, se situe à l’intersection exacte des quatre médianes : diagonales, verticale et horizontale. Sous le voile cendreux dont la toile est devenue le dépôt et l’œuvre dépositaire, on discerne à peine ces reliefs humains. La peinture s’intitule Homme brisé.

Ce n’est pourtant que par figure qu’on peut dire d’un homme qu’il est brisé, comme peut l’être un objet fragile, un miroir par exemple. À proprement parler, le corps d’un homme ne peut être que blessé, et seule son image peut avoir été brisée. En intitulant son œuvre Homme brisé, au lieu de Figure brisée, le peintre Zoran Music fait entendre sous l’image le modèle, il fait sourdre une origine et suggère qu’elle a à voir avec le réel. Sous la figure un homme insiste et cette présence, quoique nominale, quoique figurative, inquiète la réception dans la mesure où le titre enjoint d’associer l’exposition de la brisure de la figure à l’événement de la blessure de l’homme.

L’une et l’autre demeurent cependant inaccessibles à la vue. Non seulement parce que la brisure en tant qu’image de la blessure traduit cette dernière, et ne rend donc qu’imparfaitement – comme une biffure – l’expérience originelle de la blessure, mais parce que l’œuvre elle-même n’expose pas la brisure mais, si l’on peut dire, son étoilement, les effets de la brisure. »