Mythes fin-de-siècle. Conf de Xavier Giudicelli et Alexia Kalantzis (Séminaire TIGRE "Mythes et Illustration", Guyancourt & en ligne)

Xavier Giudicelli (PU, Université Paris Nanterre)

Alastair : mythes fin-de-siècle et mythe de soi

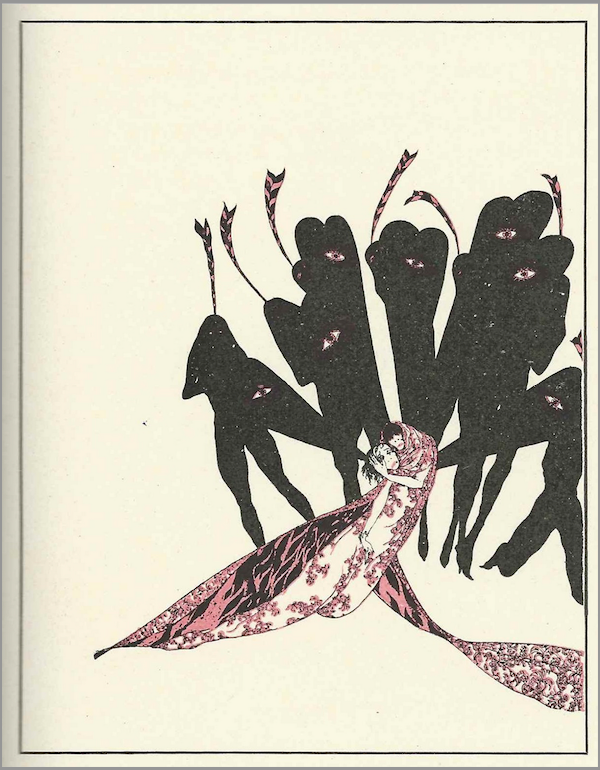

L’œuvre graphique d’Alastair (1887-1969), artiste cosmopolite – illustrateur, mais aussi pianiste, traducteur et danseur – se place dans l’ombre de la fin de siècle, dont il reprend certaines des figures mythiques – de la Sphinge à Salomé en passant par Antinoüs –, notamment dans les trois éditions de textes d’Oscar Wilde qu’il met en image dans les années 1920 : The Sphinx (London, John Lane, 1920), Salomé (Paris, Georges Crès, 1922) et L’Anniversaire de l’Infante (Paris, The Black Sun Press/Éditions Narcisse, 1928).

Les illustrations d’Alastair se situent bien sûr dans le sillage de celles réalisées par Aubrey Beardsley (1872-1898) ou Charles Ricketts (1866-1931) pour des éditions de Wilde publiées dans les années 1890. Elles invitent ainsi à se livrer à une analyse des phénomènes de circulation, de reprise et de recyclage de motifs iconographiques au cœur même de la pratique de l’illustration et de la représentation des figures mythiques, au-delà même de Wilde.

Toutefois, les illustrations d’Alastair, praticien de la scène, dessinent également un espace labile et intempestif, le lieu d’une performance qui s’appréhende peut-être au mieux à la lumière de ce qu’Elizabeth Freeman nomme temporal drag (Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories (2010) : une pratique queer qui consiste à jouer tant sur le genre que sur le rapport entre passé et présent, lesquels, chez Alastair, viennent se télescoper dans l’espace de la page, déstabiliser la téléologie de la flèche du temps et ainsi revisiter les mythes fin-de-siècle pour en faire des manières d’autoportrait.

—

Alexia Kalantzis (PRAG, Université Paris-Cité)

La Béatrice de la Vita Nuova ou la construction d’un mythe fin-de-siècle

La redécouverte à la fin du XIXe siècle du texte de Dante, La Vita Nuova, grâce à de nouvelles éditions et traductions, entraîne un changement important dans la réception de Dante, après la vogue romantique. Le mouvement des préraphaélites, et notamment les œuvres picturales et poétiques de Dante-Gabriel Rossetti, joue un rôle fondamental dans cette réception en Angleterre, mais aussi dans le reste de l’Europe. À travers l’analyse des œuvres picturales, des éditions et des textes littéraires en France et en Italie, nous étudierons la circulation européenne du mythe et ses significations. La Béatrice de la Vita Nuova est réinvestie par l’esthétique symboliste, au croisement de l’image et du texte, autour de la notion de vision.