« Un monde sans humanité ». À propos de la production de l’(anti)populaire dans La Banlieue de Paris (1949)

Ce texte a été traduit de l’allemand par Florence ROUGERIE

1Lorsque l’intégralité des sept tomes qui composent l’ « Histoire culturelle de la mémoire française » (Erll, 2012, p. 158) dédiée aux lieux de mémoire fut publiée en 1992 par Pierre Nora, pas une seule des 130 contributions qui constituent le corpus complet n’était explicitement consacrée à la banlieue parisienne.1 Par opposition au centre de la ville, la périphérie ne semblait présenter que peu d’intérêt mémoriel ; pour l’historiographie d’alors, ce lieu n’était certes pas identifié comme un terrain sans histoire, mais il était étiqueté comme insignifiant à une échelle nationale en tant que lieu de mémoire. À la suite de Pierre Nora, les historiens Étienne François et Hagen Schulze proposèrent une définition plus précise du concept de lieu de mémoire. Ils le définirent comme un « point de cristallisation de mémoire et d’identité collective », caractérisé par son aspect « matériel comme immatériel, d’une grande longévité, perdurant sur plusieurs générations », se distinguant par un « surplus de dimension symbolique et émotionnelle » et continuant à se développer en fonction des différentes façons de le percevoir et de se l’approprier dans un champ culturel, social et politique en mutation (François et Schulze, 2001, p. 17-18). Une vision particulière du lieu de mémoire ne se formerait par conséquent que dans un processus constant de remémoration, qui est d’une part fondateur en termes d’identité, mais qui présente d’autre part également le risque d’être récupéré par différents intérêts (Nora, 2005, p. 16). Dans le projet ambitieux de Nora, qui se fixait pour objectif d’esquisser une « topologie symbolique de la France » (François, 2005, p. 10), la banlieue restait cependant une tache aveugle sur la carte mémorielle nationale. Et ce, bien que les auteurs aient aussi répertorié des lieux de contre mémoire. Si la banlieue parisienne ne figurait ni comme lieu de mémoire, ni comme lieu de contre-mémoire au sens de l’évaluation historiographique, quelle valeur pouvait bien lui être attribuée dans la mémoire collective ?

2Nous expliquerons ici à quel point la périphérie urbaine justement a suscité de manière récurrente et même provoqué parfois des représentations spécifiques qui non seulement sont riches d’enseignement d’un point de vue de l’histoire de la ville, mais touchent aussi au cœur de la question de l’identité française, en portant notre regard sur le Paris de l’immédiat après-guerre.

3Dans les années suivant la Libération, le désir d’un nouveau départ national était fortement lié aux mots d’ordre de renouveau social et de reconstruction. L’état planificateur se concentra d’abord sur le déblaiement des territoires dévastés, sur l’assainissement des infrastructures et de l’industrie lourde, tout comme la reconstruction des centres-villes historiques. Par rapport à ces objectifs, la construction de logements restait secondaire, bien que les besoins en matière d’habitat se soient encore accentués en raison des destructions de guerre et de la croissance démographique et ne rendent l’absence de développement du secteur dans la première moitié du xxe siècle encore plus patente (Cupers, 2018, p. 43). Le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) créé en novembre 1944 par le gouvernement provisoire de la République française se vit confronté au défi de pallier les dommages de guerre et d’agir en réponse à une crise du logement criante. Cette misère généralisée toucha la population des territoires périphériques laissés à l’abandon sur le plan de l’urbanisme avec une dureté toute particulière, ce qui fut largement commenté par les médias. C’est dans ce climat d’instabilité politique et sociale des années d’après-guerre que parut un livre de photographies ayant pour thème central la misère de la banlieue. Celui-ci est particulièrement intéressant au regard de l’ouvrage historique de Nora, dans la mesure où il se focalise justement sur ce territoire périphérique, afin de traiter l’histoire nationale à l’aune de cet espace prétendument “géopolitiquement aveugle” de manière tout à fait excessive. Le projet du livre La Banlieue de Paris (1949), développé conjointement par Blaise Cendrars et Robert Doisneau, prend les inégalités sociales de l’époque comme prétexte à une mise en accusation d’une politique dévoyée qui aurait fini par conduire le pays à sa ruine. La narration, faite de textes et d’images photographiques, excède cependant largement une simple description à vocation de critique sociale des conditions de vie déplorables qui règnent alors dans les zones périurbaines tout autour de Paris. L’image documente la réalité sociale, sert de preuve ou de démonstration et souvent aussi d’argument dans la fiction littéraire de Cendrars, conçue comme un collage intermédial, comprenant des références à la presse illustrée, au média du film, faisant des renvois à des romans et des poèmes de l’époque et allant jusqu’à des allusions aux récits apocalyptiques de la tradition juive, à des sagesses bibliques ainsi qu’à l’univers des contes de Charles Perrault.

4Le livre de photographies renseigne également sur la vision personnelle qu’ont respectivement l’auteur et le photographe d’un sujet sociopolitique très actuel à l’époque : Cendrars, l’écrivain suisse et bohème, pioche pour son récit autobiographique dans un fonds très riche d’expériences de voyages qui le conduisirent dans des pays lointains, mais le ramenèrent cependant entre deux destinations toujours à la banlieue parisienne au cours de ces 50 années. Doisneau quant à lui est un enfant de la banlieue : né à Gentilly, il travaille depuis 1939 comme photographe indépendant pour la presse nationale et vit depuis 1937 en périphérie sud à Montrouge, où il constitue sa collection photographique. Une grande partie des clichés du livre photo sont issus de ce travail artistique et non de commande, en arpentant les banlieues plus ou moins proches, tandis que d’autres sont tirées de reportages pour la revue d’obédience communiste Regards2, pour laquelle Doisneau travailla régulièrement, tout comme pour Le Point et pour Action3, en tant que « photographe illustrateur »4. Cendrars puisa son inspiration dans le matériau d’images, pour ensuite demander quelques motifs spécifiques à Doisneau au fil de l’avancement du travail d’écriture afin d’illustrer certains passages. La version définitive pour impression comportait en tout 128 reproductions en noir et blanc, en plus d’un montage photographique pour la couverture portant le titre et d’un motif pour le dos de la couverture cartonnée, se présentant sous la forme d’un album faisant suite au texte d’introduction.

5Plusieurs sources nous renseignent sur les modalités de la collaboration, ainsi que sur le contexte de création et de publication du livre de photos5. La correspondance nourrie des acteurs concernés confirme que le travail commun sur La Banlieue de Paris s’est essentiellement réalisé selon les modalités d’une collaboration à distance. Si l’idée d’un projet de livre commun fut évoquée pour la première fois en 1945, à l’occasion de la visite rendue par Doisneau à la mi-octobre à l’écrivain de renom qui vivait à Aix-en-Provence, l’idée d’un livre de textes et de photos sur la banlieue parisienne ne fut à nouveau abordée qu’en 1948 lors de leur seconde rencontre à Saint-Segond, avant de se réaliser ensuite étapes par étapes. Une correspondance régulière, contenant souvent un envoi de photographies, conduisit finalement à une première sélection du matériau photographique devant fournir la base au manuscrit de Cendrars qu’il rédigea au cours de l’été 1949 (15 juillet – 31 août). Concernant les démarches pour trouver un éditeur, c’est aussi à Cendrars que l’on doit après un premier refus de la part de la maison d’édition Denoël, d’avoir fourni le contact avec Pierre Seghers à Paris ; celui-ci se montra de prime abord sceptique. Mais c’est grâce à l’initiative de Raymond Grasset, agent de Doisneau, que l’éditeur de Lausanne Albert Mermoud, chef de La Guilde du Livre, en assura l’édition.

6Une fois les responsabilités et les droits respectifs clairement fixés pour l’édition finalement commune du livre de photos, La Guilde du Livre se chargea de la composition et de la mise en page, organisa la mise sous presse à Lausanne et définit les termes de la publication, convint du tirage et des coûts, négocia la diffusion et le marketing avec Seghers. On s’accorda sur le fait que, sur les 7000 exemplaires prévus pour le tirage total, mené sous la conduite de Mermoud, Seghers devait en écouler 3000 sur le marché français, spécialement dotés d’une jaquette au nom des Éditions Pierre Seghers6. C’est à l’issue d’une collaboration de plusieurs mois, prenant en compte divers intérêts artistiques, économiques et autres considérations relatives au marché et au calendrier, que le projet vit le jour dans sa forme finale en octobre 1949.

7Même si la construction de La Banlieue de Paris suit un schéma classique en plaçant en exergue une préface rédigée par un écrivain connu, le texte et l’image entrent cependant en interaction de manière très variée. Le narrateur à la première personne, l’alter ego de Cendrars, exhorte à plusieurs reprises le lecteur à s’aider du matériau photographique pour suivre ses descriptions de voyage. Mais l’on pressent dès la séquence introductive que les méandres que dessinent les chemins de la mémoire ne se laisseront cartographier qu’à grand peine. Des ellipses narratives répétées, nous faisant voyager dans le temps et dans l’espace7, mèneront à ce que plusieurs siècles se voient promptement enjambés en quelques lignes, le fil du récit menant de l’époque gallo-romaine à l’époque contemporaine du narrateur, en retraçant l’histoire de la cité du XVIIIe siècle et en passant par les troubles de la Révolution, ou en d’autres termes, en allant de l’époque des Lumières à l’existentialisme. Tandis que le texte se subdivise géographiquement selon les quatre points cardinaux Sud, Ouest, Est et Nord, Mermoud avait imposé pour la partie iconographique son idée de regrouper les photographies selon les sections thématiques suivantes : Gosses, Amour, Décors, Dimanches et Fêtes, Loisirs, Travail, Terminus, Habitations.

8L’Album rassemble les photographies de Doisneau depuis le début des années 1930 et représente la banlieue parisienne dans son acception géographique la plus étendue (fig. 1).

Fig. 1 : Album, section Habitations : Autre vue de Saint-Denis, la capitale rouge (gauche : ill. 124) et Vue par la fenêtre d’Erik Satie (droite : ill. 125) de Robert Doisneau, La Banlieue de Paris (Lausanne, La Guilde du Livre, 1949)

© Robert DOISNEAU / GAMMA RAPHO

9C’est le Paris extra muros qui s’y dessine, avec un espace qui s’étend au-delà des anciennes fortifications de Thiers : de la zone avec ses bidonvilles, ses lotissements construits dans les années 1920 avec leurs pavillons individuels et ses logements sociaux des HBM (Habitations à Bon Marché) comme signe de l’urbanisation galopante sous l’effet de la pression de l’accroissement démographique constant. Le choix du matériau iconographique laisse en outre apparaître que le territoire de la banlieue en tant que « zone imprécise et mouvante » (Csergo, 2011, p. 47) dans ses délimitations ne peut que difficilement être défini. En opposant différents types d’habitats, modes de construction et usages de l’espace, le vaste travail photographique de Doisneau témoigne aussi d’un paysage urbain en transformation qui s’est progressivement étendu à partir du centre en direction des anciennes campagnes environnantes de la banlieue.

10Des vues panoramiques, avec la silhouette de la tour Eiffel se dessinant au loin, alternent avec des clichés de rues maussades dans des communes de banlieue ou les paysages déserts des terrains vagues. En tant que représentant de la photographie humaniste Doisneau s’intéresse avant tout à ce « théâtre permanent »8 de la rue : il documente les joyeuses assemblées au bistrot, le cirque de rue devant les badauds, le cancan entre voisins, le négoce sur les marchés aux puces, les enfants sur le chemin de l’école, les banlieusards qui se rendent au travail en métro. La rue est souvent le théâtre des joies simples du petit peuple qui se réjouit d’attractions peu coûteuses, comme lorsqu’il assiste en spectateur aux parades du dimanche, aux cortèges des jours de fêtes ou aux manifestations du patriotisme local. En marge des décors urbains, le regard tombe sur des communes de banlieue marquées au sceau de l’industrialisation avec leurs cheminées d’usines crachant de la fumée, par exemple les usines à gaz d’Aubervilliers et de Gennevilliers, les ateliers Renault à Billancourt, l’incinérateur d’ordures ménagères d’Issy-les-Moulineaux ou la centrale à charbon d’Argenteuil, dont la présence atteste une forte concentration de l’industrie lourde dans la périphérie. Dans cet environnement, Doisneau enregistre l’omniprésence de la technique moderne et fait entrer l’interaction entre l’homme et la machine dans le champ, en mettant l’accent plus particulièrement sur la dureté des conditions de travail ouvrier. Quelques tirages photos de la section Travail laissent pressentir le danger que constituent potentiellement les processus de production hautement mécanisés pour l’homme, d’autres en revanches proposent un portrait de l’Ouvrier en héros. C’est précisément cette dernière section qui montre clairement à quel point les interactions entre les faits et la fiction sont étroitement conçues dans le livre de photographies : plusieurs photos de Doisneau étaient parues en mars 1948 dans la série de reportages Les Hommes du rail (fig. 2), publiée conjointement avec Jacques Friedland et doivent être vues comme un travail de commande en lien avec l’engagement politique du photographe (Friedland, 1948b).

Fig. 2 : Photos Robert Doisneau dans l’enquête de Jacques Friedland, « Les Hommes du Rail », Regards, 12 mars 1948, Bibliothèque nationale de France.

© Robert DOISNEAU / GAMMA RAPHO

11Les représentations de la banlieue industrielle et du monde du travail contrastent avec celles de la banlieue populaire et des possibilités des activités de loisir, telles qu’elles s’offrent dans un environnement largement campagnard. Les images de la « banlieue verte » se retrouvent regroupées dans les chapitres Amour, Dimanches et Fêtes et Loisirs, charriant leur lot d’impressions de flâneurs en promenade, de baigneurs entre Joinville et Nogent-sur-Marne, de danseurs dans les guinguettes, de couples qui font du pédalo, de pique-niques en plein air, et de pêcheurs sur les berges de la Seine et de la Marne, où les jours fériés, se presse « le Tout-Paris des ouvriers de ces admirables quartiers populaires » (Cendrars, 1949, p. 33). Des représentations en images telles que celles-ci, évoquant une époque insouciante dans une banlieue estivale, se placent en droite ligne des représentations de la vie à la campagne du Parisien telles qu’on les trouve par exemple transposées en littérature chez Émile Zola (La Banlieue, 1882) puis plus tard dans des scènes cinématographiques chez Marcel Carné (Nogent, Eldorado du dimanche, 1929), dans lesquelles des masses de citadins issus des quartiers populaires affluent en banlieue pour se reposer ou se divertir (fig. 3, 4).

Fig. 3 : Filmstill, Nogent, Eldorado du dimanche de Marcel Carné, 1929 (Documentaire de 20')

© Marcel CARNÉ / LESAFFRE

Fig. 4 : Album, section Loisirs : « Métro, autobus, tramways les ont vomis… » (route des Gardes, Sèvres), ill. 66, de Robert Doisneau dans La Banlieue de Paris.

© Robert DOISNEAU / GAMMA RAPHO

12Comme Julia Csergo l’expose dans son étude de l’histoire des représentations de la partie de campagne comme pratique sociale (Csergo, 2011), ce topos se forma vers la fin du xviiie siècle en particulier grâce à une production culturelle très riche, ne comprenant pas que des artefacts issus d’une culture raffinée, mais également un spectre très large de formes de diffusion plus populaires comme l’affiche, l’illustration et la caricature, la carte postale illustrée et la chanson. Cet univers de motifs promettant un bonheur sans nuages fut justement repris et diffusé par le vecteur des médias de masse à des fins publicitaires (fig. 5), que ce soit par les compagnies de chemin de fer ou les tenanciers d’établissements courus, comme le restaurant arboré Le Vrai Arbre de Robinson au Plessis-Robinson ou le fameux Chez Gégène à Joinville-le-Pont, où le petit peuple venait au bal pour célébrer les noces.

Fig. 5 : Carte postale illustrée, Les beaux sites de la Marne / Nogent-Joinville - Casino Tanton, Paris, Fernand Fleury et Cie, CCØ Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

13Un secteur essentiel qui contribua à forger une image particulière de Paris et de sa banlieue fut la branche du tourisme, grâce à des guides de voyage régionaux et des revues destinées aux automobilistes, cyclistes et randonneurs regroupés dans les nombreux clubs existant alors. Ils représentent d’une part une référence formelle pour La Banlieue de Paris, dans la mesure où le récit de voyage de Cendrars s’empare du schéma classique de la promenade touristique, sans pour autant caler son tour sur des lieux d’intérêt touristiques connus. D’autre part, ces guides de voyage rendent sensible une perception spécifique de l’espace (péri)urbain sur laquelle le récit de Cendrars prend modèle (Cohen, 2000, p. 111-229). Ceci concerne tant la caractérisation générale des quartiers, que la relation entre centre et périphérie, qui est bien plus souvent comprise comme antagoniste que comme complémentaire. Ainsi Jean Hureau dans le magazine Camping - plein air s’interroge-t-il sur la plus jolie banlieue – selon le jugement du citadin : « Tout banlieusard est persuadé – et cherchera à vous persuader – qu’il n’existe pas de plus jolie banlieue que son petit coin d’horizon. Mais pour nous, Parisiens de Paris, que notre position de citadins devrait faire juges impartiaux, qu’elle est, en vérité, la plus jolie banlieue de Paris ? » (Hureau, 1941). La prise de position de Hureau est remarquable en ce sens qu’elle n’est certes pas une voix isolée à l’époque, mais qu’elle reflète de manière tout à fait représentative la dichotomie mentale inébranlable entre centre-ville et banlieue, entre citadin et banlieusard. C’est aussi en suivant cette délimitation tout du long que Cendrars développe sa fiction spatiale sur la banlieue de Paris.

14La naissance des villes modernes à l’arrière-plan explique tout du moins en partie la façon dont de tels schémas de perception et modèles de description se sont formés et ancrés dans le discours social. De telles distinctions peuvent être comprises – comme Pierre Merlin l’analyse dans son enquête sur les banlieues des villes françaises – comme le résultat d’un long et complexe processus d’évolution de la ville elle-même (Merlin, 1998). Selon Merlin, des facteurs essentiels sont inscrits dès le départ dans l’histoire mouvementée de la ville : ce sont d’une part, le gouffre qui sépare le centre et la périphérie en termes de pouvoirs, d’autre part, la dépendance du côté de la banlieue, et enfin le développement spatial et la répartition des différentes fonctions d’une ville qui ont contribué de manière originelle à ce que la banlieue n’ait « jamais été considérée comme l'équivalent de la ville » (ibid., p. 3). Ainsi la banlieue se trouvait-elle à l’origine sous l’influence du centre qui exerçait son autorité sur elle9. Bien que l’environnement proche fût aussi l’espace qui en raison de son exploitation à des fins agricoles et pour toutes sortes de commerce, nourrissait la ville, les zones urbanisées en dehors des limites de la ville, les faubourgs, étaient majoritairement perçus de manière négative : comme lieu de résidence ouvrière, comme site accueillant des industries polluantes, et comme territoire dans lequel les fonctions urbaines indésirables telles que les hôpitaux, les asiles de fous, les hospices, les cimetières et les abattoirs se voyaient reléguées, ils symbolisaient des « espaces de rejet » (Merlin, 1998, p. 3). Lorsque l’afflux d’ouvriers augmenta de manière drastique avec la Révolution industrielle, en particulier dans le deuxième tiers du xixe siècle, la banlieue industrielle se développa de manière désordonnée et sans plan. Elle était le produit d’une croissance urbaine débordante, qui renforcée par les grands projets de construction et les spéculations immobilières pendant le Second Empire, conduisit à ce que les couches les plus pauvres de la population soient refoulées de plus en plus loin à la périphérie de la ville. Vers la fin du xixe siècle, les bidonvilles, ces « excroissances sauvages de développement désordonné, souvent illégal » (ibid., p. 7), se greffèrent sur l’ancienne zone non aedificandi qui s’étendait tel un anneau autour de la ville, représentant un lieu de refuge pour les figures marginales de la société, mais aussi un défi pour les pouvoirs publics (Cannon, 2015). Le prolétariat ouvrier qui se massait à proximité des usines de la banlieue industrielle, était perçu par les classes sociales dominantes comme une menace croissante : « les classes dangereuses cernent la ville » (Merlin, 1998, p. 18). En raison de la concentration de la pauvreté, de la criminalité et de la dangerosité, c’est toute une galerie de figures symboliques de banlieusards que l’on rattache aux zones périphériques urbaines, qu’elles soient misérables ou dangereuses, telles que « l’Apache, le zonier, le mal loti, le bolchevik au couteau entre les dents », qui incarnent depuis la Révolution industrielle des contre figures marquantes du citadin et impriment leur marque à l’imaginaire social urbain (Fourcaut, 2004, § 4).

15La représentation que donne Blaise Cendrars du banlieusard doit être placée dans la perspective de stéréotypes dépréciatifs très répandus. Dans le meilleur des cas, il est caractérisé comme un être à part, comme un excentrique avec des lubies singulières, au sein d’une « vilaine engeance » (Cendrars, 1949, p. 22) par ailleurs largement inculte. La figure du banlieusard n’est que rarement connotée positivement, tout au plus quand il s’agit d’un représentant de la bohème artistique, comme le Douanier Rousseau ou Erik Satie, dont l’extravagance avant-gardiste et l’attitude anti-bourgeoise sont susceptibles de gagner la sympathie de Cendrars. Mais plus généralement le banlieusard symbolise le monde du petit-bourgeois, « ces bons petits bourgeois socialistes » (ibid., p. 8) dont la mentalité se démarquerait comme étant tout aussi provinciale que le clocher de l’église de toute commune de banlieue. Le particularisme, l’inculture, l’ignorance politique, la pensée matérialiste, la mentalité de petit épargnant, le séparatisme, l’hypocrisie et l’étroitesse d’esprit, voilà quelques-uns des stigmates, pour ne citer qu’eux, qu’appose Cendrars à un milieu social qu’il fait paraître à de multiples égards comme déviant.

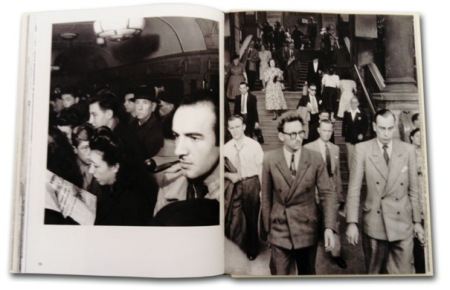

16Ce faisant, Cendrars applique les moyens classiques de l’invective, ou plutôt de l’invectivité (Ellerbrock, 2017, p. 6), pour donner à la diffamation qu’il ambitionne et à la disqualification de ce milieu méprisé toute la puissance souhaitée. La diffamation verbale, au sens du topos rhétorique de l’outrage, englobe tout10. Elle se rapporte en premier lieu à la situation du logement en banlieue, dont les cités dortoirs des HBM sont aussi discréditées que le rêve petit-bourgeois d’ascension sociale qu’incarne le pavillon individuel ou encore les misérables baraquements du zonier. Mais au-delà, c’est le mode de vie du banlieusard, caractérisé par la contrainte de mener une existence harassante de navetteur d’une part, compensée par la compulsion maniaque du jardinage de l’autre, qui se voit discrédité et compris comme un contre-modèle du Parisien de métropole, cultivé et au goût sûr. Dans le cas où le banlieusard ne se serait pas lui-même totalement retranché de la communauté, alors le vivre-ensemble, que ce soit au sein de la famille, du couple, entre voisins, dans la commune, est marqué au sceau de l’hypocrisie. On relève que la stigmatisation de cette figure s’inscrit jusque dans sa physionomie. L’image documentaire sert alors parfois à la précision du propos : « Regardez le visage des gens dans le métro d’Antony ou de Sceaux. Qu’ils sont gentils et doux ces petits Français ! » (Cendrars, 1949, p. 17) (fig. 6). Comme l’assure le narrateur avec un sous-entendu ironique, le médium de la photographie présenterait une qualité spécifique qui en ferait le seul médium étant à même de rendre « cet air de famille », donc une physionomie commune, dans la mesure où la force de la langue ne suffirait pas à la rendre visible. C’est l’un des motifs iconographiques que Cendrars a explicitement exigés (Chevrier et Sire, 2010, p. 31). Mais toutes les figures littéraires n’ont pas leur pendant en images. C’est plus particulièrement le cas quand le territoire de la périphérie se voit sondé en explorant les profondeurs de l’histoire.

Fig. 6 : Album, section Travail : Gare Saint-Lazare (Banlieusards se rendant à ou revenant de leur travail à heures fixes), droite : ill. 99, de Robert Doisneau dans La Banlieue de Paris

© Robert DOISNEAU / GAMMA RAPHO

17Du point de vue historique, la banlieue se présente comme un prolongement de la misère. La description de Cendrars, située en banlieue nord, mène tout d’abord dans des territoires déjà précédemment connotés de manière négative dans la littérature. Ce sont les mêmes espaces chargés de peur tels que Zola les évoque vers la fin du xixe siècle, lorsqu’il désigne la périphérie nord comme le « seuil épouvantable de Paris », où l’ordure humaine se rassemblerait et sur lequel un étranger se figerait tremblant de peur (Zola, 2023, p. 129). L’image de ce paysage s’était naturellement modifiée depuis. La pauvreté et les inégalités sociales s’étaient depuis longtemps déjà inscrites de manière institutionnelle dans ces contrées marginales. En effet, d’innombrables institutions pour les nécessiteux et les malades, des lieux d’accueil pour les sans-abris ou les orphelins, que Cendrars énumère en cascade, constituent avec les fabriques industrielles polluantes un agglomérat de toutes les fonctions urbaines indésirables dont Merlin parle comme étant une des conséquences de la logique d’exclusion. Malgré la transformation urbanistique, l’extension du réseau ferré et routier qui en font une véritable « Babylone », ou la construction des HBM, Cendrars ne partage pas l’optimisme habituellement promu par les urbanistes, architectes, politiques et médias, mais en tire au contraire un bilan désastreux : « Telle qu’elle est, la banlieue d’aujourd’hui est restée ce qu’elle était déjà au Moyen Âge, c’est-à-dire un monde à part, et, pour beaucoup, un maquis, une planque. » (Cendrars, 1949, p. 16). Ce faisant, Cendrars représente la banlieue comme un espace géographique qui s’étend un peu plus chaque jour et avec lui, la menace d’une misère sociale croissante, que l’auteur conjure à plusieurs reprises sur le ton de la mise en garde : « Ici, en un mot : c’est la misère. On touche du doigt un monde fadé, sonné, qui a son compte, qui est allé au tapis, un monde truqué, un monde matérialiste, injuste, dur, méchant, un monde où l’homme est un loup pour l’homme, un monde dégueulasse, j’allais écrire un monde sans humanité… » (ibid., p. 11).

18Nombre des thèmes que développe Cendrars dans son texte étaient actuels dans la presse de l’époque et montrent que la misère de la banlieue était traitée dans l’ensemble du spectre politique, à gauche comme à droite. Avec ses nombreuses contributions sous forme de reportage, Doisneau s’avéra être un défenseur ardent de la question sociale. Pour ne donner qu’un seul exemple, nous nous référerons à l’article Docteur X, dans lequel la misère humaine est relatée du point de vue d’un médecin (fig. 7) (Friedland, 1948a).

Fig. 7 : Photos Robert Doisneau dans le reportage de Jacques Friedland, « Docteur X… de la Faculté de Médecine », Regards, 16 janvier 1948, Bibliothèque nationale de France

© Robert DOISNEAU / GAMMA RAPHO

19Les clichés photographiques de Doisneau qui documentent la situation précaire du logement, représentée comme l’une des causes principales de maladies comme la tuberculose, soulignent la visée humanitaire de l’article. Cendrars utilise les images issues de ce contexte de publication engagé ou d’un contexte similaire très certainement connus d’un large cercle de lecteurs comme matériau de référence pour étayer sur le plan argumentatif l’invective qu’il développe contre une France arriérée en remontant assez loin dans le temps.

20Ce faisant, la banlieue se présente aussi comme le prolongement de forces agissant de manière destructive, qui s’y seraient justement exprimées dans une série de troubles politiques, de débordements de violence, d’insurrections populaires sanglantes et d’activités subversives au service d’idéaux révolutionnaires. L’insistance avec laquelle Cendrars éveille le souvenir d’événements aussi terribles de l’Histoire, et la question de savoir où il situe ceux-ci pour finir, laissent penser que le récit ne poursuit pas qu’un objectif littéraire.

21La banlieue nord, ayant la ville de Saint-Denis pour capitale de la Ceinture rouge, représente en outre le territoire le plus disputé sur le plan politique, un environnement industriel « où le capitalisme et le prolétariat sont aux prises sans rémission » (Cendrars, 1949, p. 43). C’est là en particulier que la banlieue parisienne se présente sous le jour d’une contrée lugubre, prête à en découdre et où règne le chaos de l’anarchie, à laquelle on attribue volontiers un potentiel révolutionnaire et que l’on identifie comme contenant un ferment de déstabilisation sociale. Dans la fiction de Cendrars, Saint-Denis est aussi le lieu où se croisent différentes lignes de développement historique.

22Ainsi le récit remonte-t-il à la décade révolutionnaire et met-il en lumière les événements sans équivalent de la Terreur. Par suite de la décision de la Convention nationale du 31 juillet 1793 de faire détruire toutes les tombes et mausolées des Rois de France pour en tirer des métaux précieux dans le but militaire de poursuivre la guerre11, un grand nombre des tombeaux royaux qu’abritait la Basilique de Saint-Denis furent profanés et pillés entre août 1793 et janvier 1794. Cendrars souligne ces actes de vandalisme afin de rappeler que la République révolutionnaire12 n’avait pas seulement ordonné l’élimination des insignes du féodalisme, mais qu’elle fut aussi responsable du vol et de la destruction d’une partie non négligeable des trésors culturels de la France du Moyen Âge par les pillards du peuple.

23Un autre regard rétrospectif est consacré au Front Populaire (1934-1938) pendant la Troisième République et comprend le récit d’une nuit d’hiver en 1937-1938 à Saint-Denis. Cendrars y livre ses impressions du chaos des complots nocturnes et des machinations opaques au cours desquels les différents camps politiques, communistes, membre du Parti populaire français (PPF), ouvriers et policiers, s’affrontaient. L’apparition d’un groupe de chiffonniers, transportant avec eux des bidons de pétrole, inspire au narrateur une association historique qui remonte loin dans le temps : « Des pétroleurs, des pétroleuses ? En tout cas des êtres de la nuit, n’appartenant à aucun parti, attendant la prochaine occase, des êtres comme il en grouille dans les bas-fonds, et l’on se demande d’où ils sortent quand éclate une révolution » (Cendrars, 1949, p. 45).

24Pour dévoiler le contenu politique et le but idéologique de cette affirmation, il nous faut souligner plusieurs aspects : d’une part, la description que fait Cendrars présente les caractéristiques typiques d’un discours discriminatoire, en particulier lorsque l’apparence et l’origine sociale et ethnique de ces silhouettes nocturnes suspectes sont disqualifiées comme étant trop éloignées de la norme. D’autre part, le personnage du chiffonnier (fig. 8) s’ancre, comme une figure asociale et dangereuse, dans le milieu du sous-prolétariat, dont les forces révolutionnaires pourraient à nouveau jaillir à n’importe quel moment et mettre en péril l’équilibre de la société tout entière.

Fig. 8 : Filmstill, La Zone - Au pays des chiffonniers de Georges Lacombe, 1928 (Documentaire muet de 25')

© Georges LACOMBE

25Et pour finir, Cendrars convoque, avec le personnage de la pétroleuse, « l’un des symboles politiques les plus puissants du dix-neuvième siècle » (Gullickson, 1996, p. 159). Cette figure politique fictive remonte à l’époque de la Commune de Paris (1871) et aurait selon la légende mis le feu à Paris afin de la réduire en cendres (fig. 9).

Fig. 9 : Anonyme, Une pétroleuse, dans A. Darlet, La Guerre et la Commune, 1870-1871, Paris, 1872, Bibliothèque nationale de France.

26En entreprenant de jeter ce pont historique entre les époques pour relier cette figure négativement connotée de l’incendiaire, largement perçue comme « une puissante personnification du mal » (Gullickson, 1996, p. 159-160), à celle du chiffonnier, il a pour intention d’éveiller le souvenir du peuple révolutionnaire qui s’est soulevé contre le gouvernement Thiers et aurait soi-disant mis Paris à feu et à sang dans son combat contre les troupes versaillaises et d’en faire une menace latente qui serait encore actuelle.

27Un autre passage, et non des moindres, nous ramène à l’histoire contemporaine récente et se tourne vers la fin du régime de Vichy et les événements de la Libération. Dans ce contexte, la date de la reconquête de la mairie de Saint-Denis le 20 août 1944 est de la même manière moins l’occasion de célébrer cette prise victorieuse du côté des communistes comme un jour décisif pour la Libération, qu’un prétexte à rappeler « la longue lutte insidieuse et sournoise » (Cendrars, 1949, p. 43) l’ayant précédée entre les différentes factions de droite et de gauche. À nouveau, le regard se porte sur l’année 1937 marquant le début de la phase de déclin du Front Populaire. Loin de représenter l’alliance entre les partis radical-socialiste, socialiste et communiste comme une unité des forces de gauche soudées entre elles, Cendrars dresse le tableau d’une époque de coalition gouvernementale marquée par une division interne et des conflits violents. Il cite avec Jacques Doriot, l’ancien maire communiste de Saint-Denis et futur fondateur du parti fasciste PPF (Parti Populaire Français), une figure centrale de la sécession radicale d’extrême-droite et un futur collaborateur du régime de Vichy. L’évocation de conflits entre « éléments sains » (ibid.) et agents provocateurs du prolétariat est faite à dessein et vise à désavouer l’idée d’une unité de la classe ouvrière.

28Si l’on relie les événements historiques cités, la Révolution française, le soulèvement de la Commune de Paris, la formation du Front Populaire, à la contextualisation qui en est faite, il devient alors évident que Cendrars les utilise comme points de référence pour étayer son argumentation politico-idéologique. Si on les prend dans une vue d’ensemble, ils se lisent comme une série de tentatives ratées de la République d’établir un système politique stable en France, après que l’Ancien Régime fut mené à sa chute. Cendrars éveille ainsi l’impression d’un enchaînement fatal d’événements isolés qui auraient mené de manière conséquente tant à la catastrophe de la Grande Guerre qu’à la défaite de la France en 1940. L’auteur explique le déclin progressif du pays par un régime de la République aux effets dans l’ensemble déstabilisants, avec en filigrane l’image de masses populaires déchaînées. Ce faisant, son discours reprend le « mythe négatif d’un peuple inquiétant » (Robert et Tartakowsky, 1999, § 21) ; à l’aide de ces images d’une populace séditieuse, incendiaire ou militante, il réactive les peurs collectives d’une subversion de l’ordre social. Avec le souvenir de la révolte de 1871, Cendrars convoque en outre l’épouvantable spectre d’un Paris en flammes qui fait partie du legs historique de la Commune (fig. 10).

Fig. 10 : Anonyme, Souvenirs de la Commune – Incendie du Palais des Tuileries, vue prise du pont de la Concorde, Gravure sur bois, L'Univers illustré, Paris, 1871, CCØ Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

29Que Saint-Denis, la capitale rouge, soit dénoncée de manière répétée comme un foyer de troubles politiques au fil de l’histoire, donne non seulement un indice supplémentaire attestant d’une lecture sélective de l’Histoire par Cendrars, mais témoigne également de sa méfiance générale envers la gauche13. Dans ce récit médial complexe, la banlieue, présentée comme « un monde sans humanité », figure pars pro toto l’échec de la France républicaine et offre le milieu à partir duquel Cendrars illustre le déclin de la Grande Nation14. À travers ce texte, il règle ses comptes avec le système politique, ses institutions et ceux qui exercent le pouvoir. Dans le même temps, il cristallise l’image d’un espace périphérique dans lequel ce qu’il y a de négatif sur le plan social, voire de l’anormal, se voit concentré à la manière d’un effet de loupe. Le mal de banlieue peut prendre ce faisant de nombreux visages, celui de la pauvreté, de la misère, de l’amoralité, de l’adultère, de la prostitution, de l’ennui, de la superstition, du chômage, de l’alcoolisme, de la criminalité, du chaos. La banlieue avec ses habitants incarne non seulement l’opposé exact de la ville, mais bien plus le « négatif » de la société française (Avenel, 2009, p. 40).

30Il est fait en divers endroits référence à la divergence de points de vue entre l’auteur, Cendrars, et le photographe, Doisneau15. Celle-ci put être attestée par les éclaircissements que Cendrars tenta de fournir lui-même dans La Banlieue de Paris, s’appuyant, comme le souligne à raison Wolfram Nitsch, sur un double argument, l’un de nature biographique et l’autre de nature médiologique. Les deux arguments issus de la plume de l’auteur ne devraient cependant pas faire oublier qu’ils masquent un aspect essentiel de cette collaboration : en tant que projet commun, La Banlieue de Paris est également le produit d’une photographie instrumentalisée sur le plan politique-idéologique. Ce que l’on pourrait percevoir comme un simple contraste est en réalité le reflet d’un conflit entre deux positions politiques divergentes.