« La littérature comme expérience : écritures in situ et protocoles d’action »

1L’introduction de ces actes de colloque met l’accent, à juste titre, sur l’essor toujours plus marqué dans la décennie 2010 des littératures dites « documentaires », « à l’épreuve du réel et de l’enquête ». Je voudrais ici en étudier un pan singulier, que l’on peut considérer comme un sous-groupe au sens où les œuvres qu’il rassemble présentent des caractéristiques générales communes, au-delà de leur variété. Je pense à des textes qui s’écrivent in situ, à partir de protocoles d’action, plus ou moins stricts, et qui ont en commun d’imposer à leur auteur de réaliser telle ou telle activité, dans tel lieu ou à tel moment donné. On peut citer Hervé Le Tellier, avec L’Herbier des villes (2010), Thomas Clerc, avec Intérieur (2013), Philippe Vasset avec Une vie en l’air (2018), Martine Sonnet, avec Montparnasse monde (2011), Joy Sorman avec Paris, Gare du Nord (2011) et L’Inhabitable (2016), Annie Ernaux avec Regarde les lumières mon amour (2014), entre autres. Les projets dits « infra-ordinaires » de Perec constituent très souvent une référence pour ces auteurs et autrices, ce qui se laisse notamment lire dans leur ambition de faire entrer en littérature des actions ou des objets triviaux (faire des courses ou un trajet en métro, arpenter les rues, observer les passants,…), ici promus jusqu’à devenir le cœur même de leur entreprise.

2Dans leur introduction, les coordinateurs de ce volume soulignent combien ces littératures du réel s’attachent à questionner le présent et leur transitivité. Ce constat s’applique ô combien au corpus dont je parle, qui se construit ainsi en prise direct sur le réel. C’est ce qui fait sa singularité, et son intérêt : car, en se construisant ainsi, à l’épreuve même du monde, ces œuvres se donnent non seulement comme une expérience sur le réel, mais aussi sur l’écriture. C’est ce second aspect que je voudrais développer ici, en décrivant les conséquences que cette manière singulière qu’elles ont de se construire engendre pour ces œuvres – conséquences qui touchent autant le statut de l’auteur que celui des textes eux-mêmes.

Description d’une catégorie

3Mais il me faut pour commencer décrire plus avant cette constellation d’écrits. Elle regroupe des textes qui ne constituent pas en soi un corpus homogène, mais qui présentent des caractéristiques communes touchant autant leur forme que leur contenu, leurs ambitions que leurs modèles. Les années 2010 ne marquent pas le démarrage mais plutôt l’expansion de cette constellation, amorcée dans les années 1990 par les livres d’Annie Ernaux (Journal du dehors en 1993, suivi par La Vie extérieure en 2000), Nathalie Quintane (Remarques, 1997), Jean Rolin (Zones, 1995)1 et Jacques Réda (Le Méridien de Paris, 1997) ; et qui se poursuit dans les années 2000 avec François Bon (Paysage fer, 2000), Bernard Noël (Un trajet en hiver, 2004), Anne Savelli (Fenêtres. Open Space, 2007), Thomas Clerc, (Paris, Musée du XXIe siècle. Le dixième arrondissement, 2007) et Philippe Vasset (Un livre blanc, 2007)2.

4Ces textes ont en commun un geste fondateur, celui qui consiste pour leur auteur ou autrice à sortir de chez soi, pour accomplir des actions qui vont constituer la matière même du texte. Il s’agit de faire (des courses, un trajet en métro…), d’aller voir (les badauds qui passent dans la rue, les zones en friche aux abords de la ville…). Pour Martine Sonnet, Joy Sorman ou Thomas Clerc, le lieu d’observation sera unique : la gare Montparnasse pour la première, la gare du Nord pour la deuxième, son propre appartement pour le troisième (qui, en ce sens, est le seul des auteurs rassemblés ici à ne pas littéralement sortir de chez soi). Pour Hervé le Tellier ou Annie Ernaux, il s’agit de déambuler dans des lieux familiers, à la recherche de ce qu’ils peuvent offrir de rebuts ordinaires (L’Herbier des villes) ou de matière à réflexion sur nos vies tout aussi ordinaires (Regarde les lumières…). Les pratiques d’observation dominent donc, faites à pied ou en transports en commun – dans un milieu qui est, on peut le noter, presque toujours urbain (le rail de l’aérotrain évoqué par Philippe Vasset dans Une vie en l’air faisant à ce titre figure d’exception).

5L’expérience est à chaque fois guidée par un projet défini a priori3, projet dont le degré d’élaboration et de complexité diffère significativement selon les auteurs – véritable protocole pour certains (Hervé le Tellier, Thomas Clerc), il est constitué de règles moins contraignantes pour d’autres, dès lors que le texte est l’occasion d’enregistrer des expériences de vie qui auraient été faites de toute façon, sans intention littéraire (Savelli, Ernaux). Il convient donc de distinguer deux sous-catégories : celle des écrivain.e.s pour qui le projet d’écriture est l’occasion de dérouter ou détourner le vécu quotidien en lui imposant des contraintes (Vasset, Clerc, Le Tellier), et celle des auteurs et autrices pour qui il est l’occasion de consigner par écrit l’expérience telle qu’elle est vécue à l’ordinaire. C’est dire aussi que le projet d’écriture se construit toujours, d’une manière ou d’une autre, dans un rapport étroit à la vie ordinaire. Le cahier des charges comporte toujours des contraintes touchant à l’espace, au(x) lieu(x) de l’exécution du projet. Il peut aussi jouer sur le temps – moment ou durée de réalisation de l’expérience (ainsi, Paris, Gare du Nord de Joy Sorman est issu d’une semaine d’observation dans ladite gare – en fait une commande du festival « Paris en toutes lettres ») ; ou sur les modalités de l’observation ou du déplacement sur les lieux, sur la forme que doit prendre le texte final.

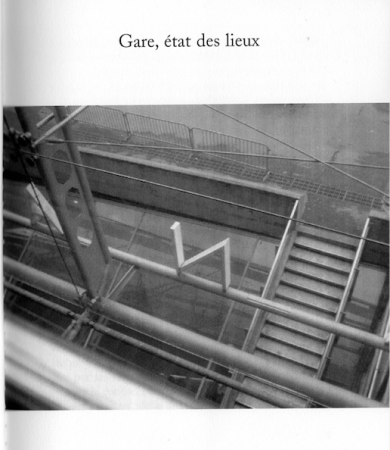

6Concernant la forme, une caractéristique fondamentale de ces textes tient à ce qu’ils se présentent comme des comptes rendus de l’expérience – non pas seulement de ses résultats, mais surtout de son déroulement même, preuve que l’expérience ne saurait y être conçue comme un simple préalable à l’écriture. D’où l’omniprésence d’un « je », sorte de je de régie qui renvoie de manière indubitable à l’auteur, ouvrant la voie à une part d’autobiographie dont le degré diffère selon les textes, suivant qu’ils choisissent de se limiter de manière plus ou moins stricte à la description de l’expérience réalisée. Résolument non fictionnels, ils représentent cependant différents degrés sur l’échelle de la factualité, selon que ce compte rendu est plus ou moins serré ; certains textes, en quête d’une captation quasi photographique du réel, vont ainsi jusqu’à prendre une dimension « factographique4 ». Cette quête se laisse parfois littéralement lire au sein des livres, via la présence de photographies réalisées par l’auteur.e, visant à documenter l’expérience, comme chez Hervé Le Tellier (Image 1) et Martine Sonnet (Image 2). Ou encore de plans, dans Intérieur de Thomas Clerc (Image 3), dont chaque chapitre débute par le plan de la pièce à laquelle ledit chapitre est consacré.

Image 1. Hervé Le Tellier (2010)

Image 2. Martine Sonnet (2011)

Image 3. Thomas Clerc (2013)

7Par ailleurs, ces textes sont marqués par la présence de formes inhabituelles en littérature ou dont la présence évoquerait plutôt ces « écritures ordinaires » que Daniel Fabre a étudiées dans son livre éponyme (Fabre, 1993) : sous cette dénomination, l’ethnologue regroupe les notes brèves et autres menus écrits que nous rédigeons au quotidien (listes de courses, carnets de notes, légendes sous des photographies, petits mots affectueux, etc.). Dans le corpus qui m’occupe, les listes, les notations elliptiques abondent, venant comme épouser le rythme de l’observation et de sa mise en mots. L’écriture se fait volontiers fragmentaire (jusqu’à devenir très elliptique dans L’Herbier des villes), bien plus descriptive que narrative, et marquée par des formes de déflation ou de platitude (pour reprendre le qualificatif d’écriture « plate » par lequel Annie Ernaux a pu désigner son style).

8Si ces textes tendent à échapper aux catégories génériques consacrées, ils s’intègrent dans certaines tendances du contemporain telles qu’elles ont été mises au jour par la critique : tout d’abord le paysage des « littératures de terrain » telles que Dominique Viart les a définies, qui s’attachent précisément à investir le réel dans le but de documenter l’un de ses aspects5 ; également, pour certains d’entre eux, au schéma de l’enquête dont Laurent Demanze a décrit le renouveau dans son livre Un nouvel âge de l’enquête. C’est donc, bien entendu, aussi dans l’orbite des littératures « hors du livre » que ces textes s’élaborent, non pas en raison de leur format de restitution, qui ne sort pas du cadre du livre (à quelques exceptions près, on y reviendra), mais de leur manière de se construire dans et par l’investissement d’un terrain6.

L’œuvre comme expérience

9Voilà donc pour une description des coordonnées de base de ces projets. De leur manière de concevoir l’écriture comme une expérience découle une double particularité : le fait que l’écriture se trouve arrimée on ne peut plus fermement au réel ; mais aussi, à l’action – puisqu’il s’agit à chaque fois de faire quelque chose pour que l’écriture puisse advenir.

10« Le mouvement de mes récits est celui de l’ouverture au maximum de la possibilité de l’expérience » (Lussault, 2014, p. 28. Je souligne) déclare ainsi Philippe Vasset, qui évoque constamment dans ses entretiens sa conception de l’écriture comme manière, avant tout, de vivre quelque chose :

je suis lecteur de roman, mais j’ai le plus grand mal à en faire. Principalement pour raison de fabrication. Pour moi, le roman, c’est forcément une intrigue, des personnages, et c’est nécessairement l’écrivain souverain derrière son bureau, qui ne sort pas, qui invente des personnages, qui polit une intrigue, etc. Or moi j’écris pour qu’il m’arrive quelque chose : chaque projet de livre est une plateforme, une rampe de lancement qui doit me projeter. Cela n’aboutit pas toujours à un texte, mais le livre se fait toujours ailleurs qu’à ma table de travail. J’ai cette idée du romancier qui se retranche du monde pour le redoubler, alors que moi je cherche à m’immerger dans le monde pour me dépasser (Adler et Reffait, 2017, p. 184).

11Ce primat de l’action a donc pour corollaire le rejet d’un certain imaginaire de l’écrivain, celui de l’auteur rivé non pas au réel mais à sa table de travail. Cette précellence donnée à l’action se retrouve chez Vasset en amont de l’écriture, mais aussi en aval : il a souvent affirmé son souhait que le livre publié soit en quelque manière « agissant », qu’il ait des effets concrets, sur lui-même comme sur l’objet de sa quête. « Que le livre soit en prise sur le réel, qu’il y ait des prolongements et des effets de retour, me ravit », affirme-t-il dans ce même entretien7. Et ces « actions réelles » sont aussi recherchées pour le lecteur. « J’ai toujours eu le rêve ou le désir que mes livres aient, pour ceux qui les lisent, le même effet qu’ils avaient eu pour moi, c’est-à-dire qu’ils les déportent. Certains de mes livres ont eu cet effet-là. Tous les lecteurs d’Un livre blanc, qui était vraiment écrit comme un guide, sont sortis de chez eux » (Adler et Reffait, 2017, p. 190).

12Cette ambition est partagée par nombre d’auteurs et autrices du corpus que je décris – elle était déjà présente chez Georges Perec, qui fait figure, on l’a dit, de grand prédécesseur pour ces écrivain.e.s, et qui conçoit ses protocoles voués à mettre au jour l’infra-ordinaire de nos existences, comme étant destinés à lui-même autant qu’à son lecteur, prié de s’exercer à son tour à de telles pratiques de prise de conscience par l’observation et la mise en mots (un livre comme Espèces d’espaces en témoigne bien). En effet, concevoir des textes en forme de protocoles, de dispositifs ou d’exercices n’est pas sans conséquence sur ceux qui les lisent – et ces auteurs semblent en avoir bien conscience, le désir d’un partage d’expérience étant thématisé chez nombre d’entre eux, qui lui donnent une portée tantôt aventurière (Vasset, Le Tellier, Clerc), tantôt bien plus éthique ou politique, dès lors que faire voir le réel est compris comme l’occasion de mettre au jour des réalités inaperçues ou invisibilisées (Perec, Ernaux, Sorman).

13Sur le plan théorique, cette manière de concevoir l’expérience comme le tenant et l’aboutissant de l’œuvre nous engage à penser à nouveaux frais la place de l’expérience vécue dans la création ; il paraît difficile de ne pas tenir compte à notre tour, en tant que commentateurs, de cette dimension d’expérience dans notre approche des textes. Car on se trouve face à des œuvres qui ne sauraient être réduites à l’inscrit ; mais qui doivent bien plutôt être pensées comme des pratiques incluant d’autres activités, a priori non intégrées à la sphère de la littérature, mais devenues ici primordiales : examiner un lieu, prendre un train, faire des courses, etc. Autrement dit, on a affaire à des œuvres qui exigent d’être envisagées comme des processus plutôt que comme des objets – perspective dont il s’agira, on le verra plus loin, de tirer certaines conséquences concernant le statut de l’œuvre.

14Mais je voudrais avant cela souligner comment, en choisissant d’envisager ainsi l’œuvre comme une expérience, mon propos se situe dans le sillage de tout un ensemble de réflexions qui, depuis une quinzaine d’années, s’attachent à penser à nouveaux frais les nouages de la littérature avec la vie. Jean-François Hamel a décrit cette tendance de la théorie littéraire actuelle, notamment lisible dans les réflexions sur la lecture. Citant à titre d’exemples les ouvrages d’Yves Citton, Marielle Macé ou Christophe Hanna, il affirme :

il y a vingt ans, Gilles Deleuze, lecteur de William James et du pragmatisme américain, donnait au premier chapitre de Critique et clinique le titre « La littérature et la vie ». On pourrait placer sous son égide toute une production théorique française qui, depuis environ une décennie, sans toujours reconnaître sa dette à l’égard de la pensée pragmatiste, récuse l’idéologie séparatiste de l’art au nom d’une conception de la littérature comme expérience. […] De la question ontologique : qu’est-ce que la littérature ?, relancée du romantisme allemand au structuralisme français, on passe à des enquêtes plus spécifiques : quels sont nos usages de la littérature ? que faisons-nous des textes littéraires ? comment la littérature s’inscrit-elle dans la trame de nos existences ? quelle est l’action des œuvres sur nos dispositions affectives, notre organisation perceptive, la grammaire de nos actions ? (Hamel, 2015, p. 89)

on identifie généralement l’œuvre d’art à l’édifice, au livre, au tableau ou à la statue dont l’existence se situe en marge de l’expérience humaine. Puisque la véritable œuvre d’art se compose en fait des actions et des effets de ce produit sur l’expérience, cette identification ne favorise pas la compréhension. (Dewey, [1934] 2005, p. 29)

15On voit ce que ces thèses ont de proprement transgressif, qui mettent en question des conceptions aussi dominantes que celle du paradigme de l’objet, ou de l’expérience esthétique comme étant avant tout contemplative. Contre le primat de la contemplation, la notion d’expérience invite à penser le rapport à l’art comme une activité, du côté de l’auteur comme du récepteur de l’œuvre : l’art consisterait en l’expérience, et non simplement en l’objet à considérer avec l’extériorité du détachement esthétique9. On saisit les résonances très fortes qu’il peut y avoir entre la conception deweyenne de l’art et un corpus précisément caractérisé par sa mise en question des frontières entre expérience artistique et expériences ordinaires, et par la mise au premier plan de diverses formes d’activités et d’usages, du côté du producteur de l’œuvre aussi bien que de son récepteur.

Repenser le statut de l’œuvre

16Pour Dewey, envisager l’art comme une expérience engage donc à repenser ce qui fait œuvre – la réponse se situant pour le pragmatiste dans une relativisation de l’objet au profit, on l’a compris, de l’expérience en tant que telle. Si une telle relativisation demeure minoritaire en littérature, elle l’est beaucoup moins chez les plasticiens. Car cette mise en question de l’objet a été largement réalisée par l’art contemporain et même un peu plus ancien, qui a élaboré avant la littérature, et de manière bien plus massive, de tels protocoles d’action destinés à faire de l’art une expérience, en brouillant les frontières entre l’art et la vie. Or, ces pratiques, qui ont historiquement précédé celles des écrivains, font partie de la généalogie des expériences littéraires contemporaines, qui s’en revendiquent parfois explicitement.

17Si l’on s’attache à dessiner la place de ce corpus en diachronie, on est en effet amené à convoquer certains précédents littéraires, telle la figure du poète flâneur au XIXe siècle, arpenteur de la ville moderne ; et plus encore les expériences des surréalistes au début du XXe siècle (notamment, la fameuse visite guidée de l’église Saint-Julien-le-Pauvre10). Il faut toutefois remarquer que ce sont très rarement ces modèles-là qui sont évoqués par les écrivain.e.s, qui se donnent en revanche quasi unanimement comme prédécesseur Georges Perec, qui mène à partir de la fin des années 1960 de telles expériences d’exploration du quotidien sous protocole, avec des projets comme Lieux et la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien11.

18Faire l’histoire de ces pratiques implique surtout d’élargir le champ, en tenant compte de ce qui se passe du côté de l’art moderne et contemporain. Cette histoire débute véritablement avec les avant-gardes du début du XXe siècle (Surréalistes, Dada mais aussi Futuristes), dont les entreprises réalisent de telles tentatives de brouillage des frontières entre l’art et la vie, tentatives qui ont très souvent lieu sur le terrain de la vie ordinaire. Dans son ouvrage Formes de vie, Nicolas Bourriaud rappelle ainsi comment « l’art du XXe siècle, pour une grande part, repose sur un ensemble de dispositifs formels qui créent des points de passage entre l’art et la vie », Bourriaud allant jusqu’à considérer que « le thème de l’abolition de l’art et de son renversement dans le quotidien constitue la clé de voûte de la modernité. » (Bourriaud, 2003, p. 15). C’est autour de 1960 que cette tendance au recroisement de l’art et de la vie ordinaire s’affirme et se diversifie, voire s’institue, avec les premiers happenings12, les events Fluxus ou encore l’art conceptuel – autant de pratiques qui marquent les débuts de l’art contemporain. Ces performances et autres pratiques événementielles impliquent souvent l’artiste lui-même, suscitant une approche de l’art comme expérience. Or, à l’exception de Georges Perec, qui démarre ses protocoles infra-ordinaires à la fin des années 1960 et fait à ce titre véritablement figure d’hapax dans l’histoire littéraire de son temps, de telles pratiques ne se développent en littérature pas avant deux voire trois décennies (au cours des années 1990, avec François Bon, Nathalie Quintane, Annie Ernaux…). La chronologie invite donc à poser la question d’une possible réception de ces expériences plasticiennes par les écrivains contemporains, réception attestée pour certains d’entre eux, qui se revendiquent explicitement de certaines formes d’art contemporain. C’est le cas notamment de Philippe Vasset, qui s’inspire tout à la fois des arts à protocole, comme l’art conceptuel ; et des arts de l’événement et de l’action, notamment du performer américain Chris Burden mais aussi des pratiques de marche et d’arpentage in situ qui constituent tout un pan de l’art contemporain, étudié par Thierry Davila dans Marcher, créer – notamment, le groupe Stalker.

Une mise en question du statut de l’auteur

19Or, ces différents courants de l’art contemporain ont en commun d’avoir cherché, par ces brouillages entre l’art et la vie, par cette promotion de l’expérience et non plus seulement de l’objet, à mettre en question le statut tout à la fois de l’œuvre et de l’auteur.

20Ainsi, les arts à protocole – tel Fluxus et l’art conceptuel – ont investi la vie ordinaire dans le but notamment de désacraliser la pratique artistique : l’œuvre n’est plus cet objet dont le prix et l’intérêt tiennent à la valeur des matériaux employés et/ou au savoir-faire de l’artiste qui la réalise. Les « events » Fluxus se composent d’actions délibérément anodines. Dans « Drip music » (1959-62), George Brecht se juche sur une échelle d’où il fait goutter de l’eau à terre, en la versant petit à petit d’une carafe. Il importe précisément aux artistes Fluxus que l’œuvre ne soit plus difficile à réaliser, qu’elle puisse, en droit, être exécutée par tout un chacun. Quant à l’art conceptuel, il a, on le sait, mis en question l’existence même de quelque chose comme un objet en art, en donnant la précellence au concept, à l’idée génératrice de l’œuvre sur sa réalisation. L’enjeu est à chaque fois de mettre en question l’existence de l’objet comme devant être le centre de la pratique artistique, ainsi que la conception, issue notamment du Romantisme, de l’artiste comme être inspiré et doté de dons particuliers, comme subjectivité en quelque manière extra-ordinaire.

21Une semblable descente volontaire de l’auteur de son piédestal se laisse lire dans notre corpus, descente qui se joue autour des mêmes motifs fondamentaux que dans l’art contemporain : à savoir, le brouillage des frontières entre la création et la vie ; l’investissement de la vie ordinaire comme matière privilégiée ; l’appel au lecteur comme participant, ayant dès lors vocation à acquérir lui-même le statut de producteur de l’œuvre.

22Pour revenir à l’exemple de Philippe Vasset : il déclare dans un entretien avec Olivia Rosenthal à l’occasion du volume inaugural qu’elle a dirigé avec Lionel Ruffel sur les littératures « hors du livre » :

considérer le texte non plus comme une totalité achevée, immuable et close sur elle-même, mais au contraire une sorte de partition, un générateur d’événements, un catalogue d’idées et d’actions que la version publiée du texte ne réalise que partiellement et qui devront être développés ailleurs, par l’auteur voire par le lecteur. (Rosenthal, 2010, p. 30)

23Vasset affirme ici tout à la fois son refus d’une œuvre envisagée comme un objet autonome et clos, et la possibilité d’un rôle du lecteur dans l’achèvement du travail d’écriture. On peut noter au passage que les modèles convoqués (la partition, le catalogue) sont des formes qui ont été largement investies par l’art contemporain, notamment par les artistes conceptuels – le catalogue a été utilisé comme substitut à l’exposition traditionnelle et outil de diffusion pour leurs œuvres-énoncés ou leurs œuvres-documents13 ; quant à la « partition », elle peut renvoyer à la fois aux protocoles conceptuels et aux « scripts » utilisés dans le champ de la performance14. On ne s’étonnera plus, dès lors, que Vasset écrive dans Une vie en l’air, non sans une pointe d’ironie : « Chaque jour, je découvrais de nouvelles correspondances entre les réalisations de l’art conceptuel et le viaduc de Jean Bertin » (Vasset, 2018, p. 118), convoquant rien moins que les grands artistes sculpteurs américains Donald Judd, Robert Morris, Carl Andre, Sol Lewitt, Richard Serra ou le land-artist Robert Smithson.

24Mais on pourrait prendre d’autres exemples. L’appel au lecteur comme à une sorte d’élève ou d’alter ego susceptible de poursuivre le processus de création trouve son pendant dans la manière dont certains auteurs ou autrices thématisent leur volonté de se situer comme un.e parmi d’autres, et se figurent comme représentatif/ve.s d’une certaine catégorie ou communauté d’individus : on sait combien il importe à Annie Ernaux que le « je » avec lequel elle écrit soit « transpersonnel », qu’il fasse place à l’expérience des autres au même titre que la sienne. Nathalie Quintane évoque à son tour le « je » qui régit ses textes comme un « je intermédiaire » ou un « je moyen », représentatif d’une sorte de classe moyenne à laquelle elle se considère appartenir.

Une mise en question du statut de l’objet littéraire

25Cette mise en question du statut de l’artiste a pour corollaire celle du statut de l’œuvre. Car le recours au modèle de l’expérience et à la vie ordinaire s’avère une manière de questionner la dimension auratique de la création artistique, œuvre aussi bien qu’auteur – cela vaut pour l’art contemporain, mais aussi bien pour les œuvres qui m’occupent. Ce sont essentiellement deux dimensions de notre approche habituelle de l’œuvre qui se trouvent ici mises en cause : l’imaginaire de la clôture de l’œuvre, et celui de sa perfection. L’appel au récepteur comme à un collaborateur en témoigne, qui vient interroger à la fois l’un et l’autre de ces deux aspects.

26Certes le corpus dont je parle est bien constitué de livres publiés, de sorte que cette mise en cause n’a pas la radicalité de celle que l’on peut observer dans l’art contemporain avec les pratiques qui ont renoncé à la production d’objets – ou avec d’autres pratiques littéraires qui se produisent entièrement hors du livre. Mais il semble bien que ces ouvrages ne puissent plus être conçus comme des objets autonomes et clos. Le cas de Philippe Vasset est particulièrement intéressant à cet égard. En effet, il a réalisé de nombreuses collaborations avec des artistes de tout bord, tels les vidéastes Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin, ou le compositeur Pierre-Yves Macé15. Collaborations qui l’ont, de fait, amené à sortir du livre. Certaines d’entre elles ont eu pour matrice ses deux livres appartenant au corpus que je décris, Un livre blanc et Une vie en l’air : ces livres ont été l’objet de ramifications sur d’autres supports, à commencer par la création d’un « site blanc » sur internet au moment de la sortie d’Un livre blanc, site qui n’est plus en activité aujourd’hui mais qui était conçu comme le prolongement et l’augmentation du livre, sous un versant numérique et collectif. Comme le précise sa présentation :

un Site Blanc agrège toutes les tentatives de représentations de ce qui apparaît sur les points aveugles de la carte 2314 OT de l’Institut Géographique National. Ces représentations peuvent prendre la forme de photographies, de récits, de vidéos ou bien d’esquisses réalisés en marchant sur une zone blanche avec un GPS puis en projetant la trace obtenue sur un support16.

27Tout un chacun pouvait donc verser sa contribution à ce chantier collectif. Le travail effectué à partir d’Un livre blanc a aussi donné lieu à un « Atelier de Création Radiophonique » pour France Culture ainsi qu’à plusieurs expositions, élaborées avec Xavier Bismuth et Xavier Courteix, respectivement plasticien et photographe. Philippe Vasset souligne lui-même combien ces ramifications données à l’œuvre mettent en cause la conception du livre comme « objet total » :

l’engouement des écrivains contemporains pour les lectures performées, l’affichage ou la réalisation de pièces sonores résulte moins de la conquête de nouveaux territoires hors du texte que d’une modification de l’équilibre interne du livre lui-même, désormais envisagé non plus comme objet total, clos sur son intemporelle perfection, mais comme un nuage de possibles. Les lectures performées, les développements graphiques et sonores ne viennent donc pas s’ajouter au texte mais en prolongent au contraire l’exécution. Ils font partie du programme d’écriture originel. (Rosenthal, 2010, p. 31-32)

28Ces prolongements de l’œuvre ne sont donc pas à considérer comme de simples à-côté d’un livre qui posséderait son unité par lui-même. Et on voit que ce que Vasset décrit comme un « programme d’écriture » inclut des formes qui ne relèvent précisément pas du texte écrit (lectures performées, développements sonores, …). Il faut souligner à cet égard que, même lorsque la conception de l’un de ses livres ne fait pas intervenir d’autres mediums, Vasset pense toujours le texte comme partie d’un dispositif qui le dépasse : dans la citation précédente, l’image du livre comme « rampe de lancement », l’idée que l’expérience « n’aboutit pas toujours à un texte » suggèrent déjà que le livre n’est plus le tenant et l’aboutissant unique de la création. L’écrivain n’est d’ailleurs pas loin de secondariser l’écriture, par rapport à l’expérience que son projet lui permet de faire. Comme il l’explique à Dominique Viart à propos d’Une vie en l’air, il ne s’agit pas pour lui de « ramener seulement un livre » de ses expéditions :

mais le but ultime, en ce qui me concerne, ce n’est pas de traverser un terrain et de ramener seulement un livre. Évidemment, il y a un travail d’écriture, mais j’ai toujours le fantasme – et là il est en train de se réaliser donc c’est un beau moment pour en parler – que l’immersion, l’écriture transforme le terrain aussi. Et là, c’est ce qui est en train de se passer : le but du livre, je le dis explicitement, était de monumentaliser cette rampe, qui n’intéresse personne, que tout le monde trouve laide, d’en faire un monument, d’en faire autre chose qu’un rebut de l’espace. C’est en train de se passer, il se passe plein de choses autour de mon livre, autour de la rampe. Je me retrouve sollicité pour faire plein de choses. (Viart, 2019, p. 220)

29« Ramener un livre » ne saurait donc être « le but ultime » de l’entreprise. La désacralisation du texte et de la création que l’écrivain opère trouve son point d’achèvement dans la quasi instrumentalisation de la littérature que ces déclarations manifestent. Le livre se trouve réinscrit dans un processus qui s’étend aussi bien en amont qu’en aval de l’écriture, et dont il est attendu des effets concrets : en amont de l’écriture, Vasset veut que l’expérience de terrain le transforme, lui ; en aval, que le livre transforme le terrain. « Si je passe autant de temps dehors, c’est aussi parce que ma terreur, c’est d’être un écrivain à sa table de travail et d’écrire mon petit machin. […] parce que si écrire des livres ne sert pas à avoir une vie meilleure, cela ne sert pas à grand-chose. » (Viart, 2019, p. 224). L’image de l’écrivain à sa table de travail fait à nouveau ici figure de repoussoir, au profit de cette conception littéralement instrumentale de l’écriture (qui doit « servir » à la vie), apparemment affirmée sans nostalgie pour les figurations romantiques de l’écrivain. Comme en écho aux propositions théoriques de Dewey, Vasset énonce une conception de la littérature où le primat de l’expérience vient mettre en question la primauté accordée à l’objet, pour valoriser les activités auxquelles la création peut donner lieu.

30Si tous les auteurs de mon corpus ne partagent pas une telle conception qui voit l’écriture en tant que telle quasi secondarisée, ils ont en commun avec Vasset cette mise en question aux accents pragmatistes de l’expérience esthétique comme étant vouée à être avant tout contemplative : dans l’ensemble, ces auteurs et autrices accréditent l’idée que les textes ne doivent pas être conçus comme de beaux objets à contempler, mais comme des instruments à faire fonctionner17. De Perec à Ernaux, en passant par Vasset ou Sorman, une ambition commune se fait jour : celle de concevoir la littérature comme une incitation à l’action (pour soi, comme pour le lecteur), action qui engage toujours notre rapport au réel : il s’agit à chaque fois, d’une manière ou d’une autre, de chercher (pour soi, comme pour le lecteur) à appréhender le réel autrement – l’enjeu se situant, le plus souvent, du côté de notre capacité d’attention ; ces auteurs et autrices ont en commun de chercher à exercer une attention renouvelée au réel, à certains de ses aspects jugés minorés voire invisibilisés (que ce soit dans la littérature ou dans la vie). On pourrait ainsi dire de ces textes qu’ils sont éminemment centrifuges, en ce qu’ils appellent toujours à faire signe vers leur dehors – à distance, donc, de tout imaginaire de la clôture et de l’autonomie de l’œuvre.

*

31Le corpus décrit invite donc à mettre en exergue certaines des implications théoriques et poétiques qu’engage une conception de l’œuvre valorisant l’expérience et l’action – qu’il s’agisse de questionner la sacralisation de l’œuvre comme de l’auteur ; ou, sur le plan poétique, de minorer les approches herméneutique ou esthétique, au profit d’une approche pragmatique de l’œuvre. Car la valeur de celle-ci ne se loge plus uniquement dans ses qualités intrinsèques, mais dans l’expérience qu’elle permet de faire. Telle serait la réponse que l’on pourrait donner à qui jugerait de telles œuvres non dignes de retenir notre intérêt, en raison de leur platitude langagière et thématique apparente. Dans sa Petite écologie des études littéraires, Jean-Marie Schaeffer appelait à dépasser l’idée, jugée périmée, du canon littéraire ou des grandes œuvres (ce qu’il nomme « La Littérature »), pour proposer d’autres raisons de se tourner vers la littérature : il s’agit pour lui de concevoir « les œuvres littéraires, sous toutes leurs formes » comme « un formidable moyen de développement cognitif, émotif, éthique » (Schaeffer, 2011, p. 25). Autrement dit, pour Schaeffer, c’est précisément l’expérience que nous faisons de l’œuvre qui compte, plus que le fait qu’elle soit reconnue comme de la littérature : « l’œuvre littéraire nous donne accès à un mode d’expérience spécifique, et donc irremplaçable (comme le sont la plupart des modes d’expérience), et c’est justement là ce qui constitue la seule justification raisonnable de la valeur que nous lui accordons. » (Schaeffer, 2011, p. 106). Les textes qui composent notre corpus invitent assurément à accréditer une telle position, qui valorise l’efficace ordinaire et plurielle de la littérature.