La confiance perdue des générations futures

1Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains font valoir que les progrès technologiques pourraient nous permettre d’atteindre l’objectif d’une économie décarbonée : géo-ingénierie climatique, moteurs à hydrogène, captation de carbone, relance du nucléaire, déclaré « énergie verte » le 21 novembre 2023 par le Parlement européen – des solutions technologiques dont les risques sont néanmoins difficiles à mesurer. Le paradoxe de la crise bioclimatique est donc qu’elle pourrait accroître encore le « décalage prométhéen » dont parlait Günther Anders, en creusant l’écart entre cet emballement technologique et la possibilité de s’en représenter les effets à moyen et long terme, sur la planète et sur les générations futures. Les limites de nos capacités de représentation ont des conséquences morales, car elles entravent notre sentiment de responsabilité et la nécessité de réfréner l’hubris humaine. Comment imaginer la vie des générations futures, dans un avenir très lointain, comment prendre en compte leurs intérêts pour les décisions de notre présent ? C’est un problème d’ordre juridique, éthique et politique ; c’est un problème qui touche aussi à la figuration, et qui pour cette raison, sollicite directement les arts et la littérature. La question du nucléaire en particulier est devenue un thème à part entière de la littérature, qui a été abordé de manières très diverses en fonction des contextes auxquels elle se réfère. Dans L’île des rêves écrasés (1991), l’écrivaine Chantal Spitz évoquait ainsi les essais nucléaires en Polynésie française, leurs effets sanitaires mais aussi la manière dont, en contexte de colonialité, ils ont contribué à la déstructuration profonde des cultures autochtones. Ils sont décrits comme un « viol sauvage de la matrice de la Terre » (Spitz, p. 23), qui affecte tout le processus de transmission d’une génération à l’autre : dans cette terre héritée de leurs ancêtres, les Tahitiens ont l’habitude d’enfouir rituellement le cordon ombilical de leurs nouveau-nés : « Dans quelle terre enterrer le pito de nos enfants ? demandent les habitants, la Terre ne nous appartient pas, elle est aux générations futures » (p. 114). Dans Refuge (1992), l’autrice américaine Terry Tempest Williams a quant à elle décrit les conséquences des essais nucléaires menés dans le Nevada sur la santé de plusieurs générations de femmes touchées par la maladie. L’autrice elle-même, à l’instar de sa mère qui en est morte, appartient à ce qu’elle nomme « le clan des femmes au sein coupé [The clan of one-breasted women] ». Le récit évoque en parallèle les effets néfastes de la montée des eaux du Grand Lac salé sur les populations d’oiseaux qui y trouvent refuge : peu à peu, leur sort se trouve implicitement relié à la souffrance des femmes touchées par la radioactivité, dans une démarche écoféministe qui associe le corps meurtri des femmes aux ravages de la terre. D’autres récits, comme La Supplication d’Alexievitch ou les œuvres de Michaël Ferrier sur Fukushima ont pour ambition d’archiver la catastrophe en donnant voix à celles et ceux qui l’ont vécue. Ainsi, dans la troisième partie de Fukushima. Récit d’un désastre, intitulée « la demi-vie mode d’emploi », Ferrier évoque l’existence des survivants dans les territoires nucléarisés. La notion de « demi-vie » entend exprimer que la catastrophe de Fukushima n’a pas été une apocalypse, mais qu’elle a débouché sur un état létal dont on ne sait s’il pourra prendre fin – car si le tremblement de terre et le tsunami sont des événements accomplis, la contamination radioactive s’inscrit en revanche dans un tout autre régime temporel.

2Tous ces récits, quoique faisant référence à des contextes différents qui en conditionnent les enjeux spécifiques, portent un questionnement sur la manière dont la radioactivité affecte notre rapport au temps et aux générations futures, qui auront à vivre avec une contamination dont la durée est presqu’incommensurable. La notion de « générations futures » est étroitement liée à celle de la dette – c’est ce qu’exprime la phrase de Chantal Spitz, « la Terre ne nous appartient pas, elle est aux générations futures » ; c’est aussi ce qu’exprime un proverbe cité dans Terre des Hommes de Saint Exupéry, qui est désormais invoqué comme un mantra dans maints réunions et sommets internationaux dévolus à la question du climat : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». L’idée de transmission est par là liée à l’idée de préservation, mais aussi à celle de la dette et de la confiance. La préoccupation de conservation à long terme est d’ailleurs immanente au concept de trust, bien connu en droit anglosaxon (relevant de la Common Law), dont la fonction est de prévenir l’érosion d’un capital, y compris le capital naturel, au profit d’objectifs de conservation à très long terme, impliquant bien souvent une protection des générations à venir, non limitées à la descendance immédiate.

3À l’instar du réchauffement climatique, l’énergie nucléaire, avec ses risques de contamination et la production de déchets hautement radioactifs dont on ne sait que faire, incarne les risques et dommages potentiellement irréversibles que nous faisons peser sur les générations futures. Ces risques s’inscrivent en effet dans une échelle de temps qui perturbe tous les calculs probabilistes sur lesquels repose la confiance – notre propre confiance en l’avenir, et la confiance trahie que nos descendants auraient dû pouvoir nous accorder. Que l’on pense la Terre comme un ensemble de ressources (selon un point de vue anthropocentrique), ou qu’on l’envisage comme la coexistence, au sein de ce que les sciences de la terre nomment la zone critique, de multiples entités vivantes humaines et non humaines (selon un point de vue écocentré), la crise climatique et les pollutions dites « éternelles » signifient que cette Terre que nous empruntons à nos descendants leur sera rendue dans un état qui ne leur permettra peut-être pas d’assurer leur propre survie. La question des déchets nucléaires en particulier perturbe les représentations du futur, alors même que par ailleurs, l’entrée dans l’anthropocène et surtout l’accélération du réchauffement climatique tend à rapprocher le temps humain du temps planétaire – pour reprendre l’expression de Dipesh Chakrabarty qui invitait à faire de la planète une nouvelle catégorie des humanités et opposait temps global et temps planétaire. Notre rapport au temps est bien sûr altéré de multiples manières, dans ce nouveau régime temporel que François Hartog a désigné comme « nouveau présentisme » : c’est notamment l’expérience d’un temps suspendu (durant la pandémie, qui est aussi une rencontre de l’humain et du non humain via la zoonose), c’est aussi le sentiment d’incertitude et d’urgence que suscite le retour de la guerre (en Ukraine, à Gaza), ou encore l’évidence d’un écocide majeur qui rend douloureusement poignante toute forme de projection vers l’avenir. L’expérience temporelle dans laquelle nous projettent la contamination et les déchets nucléaires participe sans doute de ce « nouveau présentisme », mais elle se singularise par l’impossibilité à penser la durée à laquelle on a affaire. La difficulté est d’ordre conceptuel et figuratif, comme en témoigne le bouleversement de la narration dans les récits qui tentent ce travail de mise en forme. C’est ce qu’on montrera à partir de l’analyse de Yucca Mountain (About a Mountain, 2010) de John D’Agata, une creative nonfiction qu’on croisera avec quelques réflexions juridiques concernant la notion de « générations futures » – car la littérature n’est pas la seule à être bouleversée par les questions environnementales et celle des déchets nucléaires en particulier : le droit aussi, en la matière, voit sa puissance instituante comme mise en échec. Il n’en constitue pas moins, à l’instar de la littérature, un précieux laboratoire anthropologique.

*

4Il faut d’abord situer le contexte : Yucca Mountain, qui donne son nom à la traduction française du texte, est une montagne située à 140 km de Las Vegas, qui en février 2000, par un vote du Sénat américain, a été choisie comme lieu de centralisation et de stockage de tous les combustibles irradiés, jusque-là répartis sur 131 sites provisoires dans 39 états. Mais l’ouvrage de D’Agata n’aborde pas tout de suite la question du nucléaire, il emprunte des chemins de traverse et ne laisse apparaître que progressivement ce qui noue ensemble les différents fils de la narration. Tout le début du récit est consacré à la ville de Las Vegas, dont l’auteur dresse un portrait mordant, en s’appuyant sur ses propres observations et sur de multiples anecdotes personnelles, en mentionnant aussi quelques ouvrages qui ont fait date, comme Learning from Las Vegas (1972) de Denise Scott Brown, Steven Izenour et Robert Venturi, considéré comme un manifeste de l’architecture postmoderne qui comparait, non sans une certaine audace, la cathédrale d’Amiens et celle du Golden Nugget sur le Strip ou encore l’enseigne du Caesar’s Palace avec la Cour du belvédère au Vatican. On retrouve dans l’évocation de Vegas par John d’Agata des traits bien connus de la ville : les effets du capitalisme sur le paysage urbain, mais aussi sur la psyché des touristes et des consommateurs – la démesure, le gaspillage et la dépense érigés en signe de faste et d’insouciance, la ville étant elle-même conçue comme un amoncellement de messages lumineux et de reconstitutions factices, marquant une fascination pour l’éphémère et le simulacre. Ces éléments ne sont pas très nouveaux : dix ans plus tôt, Hal Rothman et Mike Davis publiait The Grit Beneath the Glitter: Tales from the Real Las Vegas (2002) ; et Bruce Bégout avait fait paraître un petit opus, Zéropolis (2001), où il prétendait lui-même n’avoir « rien » appris à las Vegas, si ce n’est « l’hyper-ordinaire » d’une « logique mercantile et infantile » (Bégout, p. 12) qui guette désormais toutes les villes du monde, et qui tourne tout en dérision – institutions (mariage, baptême clefs en main etc.), traditions, art, histoire, et jusqu’à la réalité même.

5L’originalité du livre de d’Agata réside ailleurs. D’abord dans l’absence apparente de parti pris axiologique. Le texte se compose souvent d’une succession de descriptions factuelles dépourvues de commentaires explicites. Quand il y en a, ils sont délégués à des interlocuteurs (architectes, urbanistes, scientifiques) dont les propos sont cités. Pour le reste, c’est essentiellement par le montage que d’Agata parvient à créer des effets de sens, en juxtaposant des informations apparemment sans rapport les unes avec les autres. C’est par ce procédé que d’Agata opère un rapprochement entre deux événements qui vont devenir centraux dans le récit : le vote au sénat du projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Yucca Mountain, et le suicide, le même jour, d’un jeune homme de 16 ans qui s’est jeté du haut de la Stratosphere, l’une des tours emblématiques de la ville. Le texte agglomère une série d’événements disparates qui ont eu lieu à cette même date :

The winds from the south were blowing palls of white dust, the stock market was low, unemployment rates high, the moon only showing half of itself, and Mars and Jupiter aligned, which isn’t particularly rare, and so there is no explanation for the confluence that night of the Senate vote on Yucca Mountain and the death of a boy who jumped from the tower of the Stratosphere Hotel and Casino, a 1,149-foot-high tower in the center of the brown desert valley.

This was around the time the city council in Vegas voted to temporarily ban lap dancing in clubs.

When archeologists found beneath the parking lot of a bar the world’s oldest bottle of Tabasco brand sauce.

When a tourist won a game of tic-tac-toe against a chicken.

When someone beat an old man to death with a brick.

It was a day of five deaths from two types of cancer, four from heart attacks, three related to stroke.

It was the day another suicide by gunshot occurred.

The day another suicide by hanging happened. (D’Agata 2010, p. 42-43)

Les vents du sud soulevaient des voiles de poussière blanche, la bourse était en baisse, les chiffres du chômage en hausse, la lune ne se montrait qu’à moitié, Mars et Jupiter étaient alignés, ce qui n’a rien d’exceptionnel. Il n’y a donc pas d’explication à la confluence ce soir-là du vote au Sénat et de la mort d’un garçon qui a sauté de la tour de l’hôtel-casino Stratosphere, une tour de 350 mètres de haut au centre de la vallée brune et désertique.

A peu près à la même heure, la municipalité de Vegas vota l’interdiction provisoire du strip-tease dans les clubs.

Le même jour, les archéologues ont découvert sous le parking d’un bar la plus vieille bouteille de Tabasco du monde.

Un touriste a gagné au morpion contre un poulet.

Un homme a été battu à mort avec une brique.

Le même jour, cinq personnes sont décédées de deux types de cancer, quatre d’une crise cardiaque, dont trois liées à une attaque.

Il y eut aussi un suicide par balle.

Et le même jour un suicide par pendaison. (D’Agata 2012, p. 31)

6Le narrateur souligne que la concomitance des évènements n’est due qu’au hasard, et ne peut trouver aucune explication. Néanmoins, la sélection des événements ne saurait, elle, être arbitraire, et l’agencement textuel lui-même, qui opère par contrepoints, apparaît vecteur de sens. Par ce dispositif, la frivolité de l’univers de Las Vegas se trouve démentie par la mention de certains morts du jour, dont un meurtre et trois suicides – car, on l’apprend plus tard, si Las Vegas bat tous les records, ce n’est pas seulement par la démesure de ses hôtels-casino ou sa croissance exponentielle, mais aussi par son taux de suicide, le plus élevé des Etats-Unis. Le vote du projet Yucca Mountain offre un autre contrepoint à l’insouciance de la ville du jeu, car la concentration des déchets radioactifs fait peser un risque mortel sur toute la région, en même temps qu’elle renvoie aux effets funestes et irréversibles de notre consommation. Ces lignes de basse, qui viennent troubler la joie factice de Las Vegas, vont servir de fils conducteurs au récit. Le narrateur se lance en effet dans une double enquête, l’une qui porte sur le suicide du jeune homme, l’autre sur le projet Yucca Mountain, sur lequel je m’arrêterai en premier lieu.

7L’enquête menée par le narrateur au sujet du projet d’enfouissement des déchets nucléaires pose deux questions principales, intrinsèquement liées à celle des générations futures : la question du rapport au temps – lié à la pérennité de la radioactivité – et la question du risque, pensée en terme probabiliste. Dans les deux cas, l’ordre du récit se heurte à des problèmes esthétiques qui ne sont pas éloignées de ceux qu’identifiait Amitav Ghosh dans le Grand Dérangement, où il évoquait la difficulté voire l’incapacité du « roman occidental » à figurer le changement climatique, en dehors du genre qu’il considère comme mineur de la « cli fi ». Il portait notamment l’attention sur la nécessité d’inventer une échelle de temps et un point d’ancrage qui ne soient plus arrimés à une vie humaine ; il invitait aussi à sortir d’une conception probabiliste des événements, car le réchauffement climatique nous confrontera – et nous confronte déjà – à des événements improbables. En ce qui concerne la question de la temporalité, il est clair que la durée de la radioactivité, qui est largement plurimillénaire, s’avère, elle aussi, très difficile à appréhender, et l’ouvrage de d’Agata vient ostensiblement buter sur ce problème de la projection possible dans un temps très long.

8Au sein du récit, plusieurs temporalités se heurtent : celle de la ville de Las Vegas, qui doit se rebâtir sans cesse et qui a une mémoire courte ; celle des Indiens Shoshone, qui ont la mémoire longue, car leurs ancêtres vivaient autrefois sur les territoires de Yucca Mountain avant d’en être spoliés ; celle du lac Meadows, qui pourvoit la ville en eau douce mais s’assèche d’année en année, dévoilant des vestiges étonnants qui en font une nouvelle attraction touristique ; celle enfin des déchets nucléaires, dont la radioactivité a été officiellement estimée à dix mille ans – chiffre dont on apprend en fait qu’il a été arbitrairement arrêté pour soutenir le projet Yucca Mountain. La durée de sécurisation des déchets nucléaires, qui atteint plutôt le million d’années, a ainsi été réduite de près de 99%, afin de rendre conceptualisable le temps qui reste, et de susciter, une confiance et une impression – illusoire bien sûr – de contrôle et de sécurité. Mais, même réduite à dix mille ans, cette durée est difficile à appréhender – de même qu’il est difficile d’imaginer la vie des générations futures à cette même échelle de temps. Pour prendre la mesure de cet écart temporel, le narrateur a besoin de regarder dix mille ans en arrière :

About 10,000 years ago, the Pleistocene was ending. Sheets of ice were stretched over Greenland and Canada and Oregon and Michigan and Ohio and New York and Maine. They covered Finland and Russia, Germany and Britain. […] Between these sheets were 5 million scattered human beings, living in small groups in which they mainly hunted, gathered, and had just begun to farm. […]

It was before there was a Bible, a Koran, a Chinese Book of Changes. It was around the time the last dragons in Sweden disappeared. Around the time Atlantis was destroyed by a flood. And it’s when 45 percent of American believe, according to a Gallop poll from 2003, that God first created the Earth. (D’Agata 2010, p. 62)

Il y a environ 10 000 ans, le Pléistocène touchait à sa fin. Des calottes glaciaires recouvraient le Groenland, le Canada et l’Oregon, le Michigan, l’Ohio et l’État de New York, ainsi que le Maine. Elles recouvraient la Finlande et la Russie, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. […] Entre ces glaciers, il y avait 5 millions d’êtres humains qui, dispersés en petits groupes, vivaient principalement de la chasse et de la cueillette, et commençaient tout juste à cultiver la terre. […]

C’était avant la Bible, le Coran et le Livre des transformations chinois. Cela se passait à l’époque où les derniers dragons disparurent de Suède. A l’époque où l’Atlantide fut engloutie sous les eaux. A l’époque où, comme le pensent 45% des Américains selon un sondage Gallop de 2003, Dieu créa la Terre. (D’Agata 2012, p. 44)

9Le basculement dans la légende et dans la foi, avec la mention des dragons, de l’Atlantide et de la Genèse mis sur le même plan, souligne la difficulté à penser l’écart temporel.

10L’autre difficulté que j’ai mentionnée concerne la question du risque. Le récit met en balance d’un côté les assertions très rassurantes des instances de régulation de l’énergie atomique, et de l’autre les données au contraire très inquiétantes de la science, au sujet de la sécurité du confinement des déchets au cœur de Yucca Mountain. Le montage les juxtapose sans commentaire, afin de mettre en exergue de manière abrupte la contradiction et, partant, le cynisme des discours officiels qui n’hésitent pas à infléchir les normes de sécurité et à contourner le principe de précaution. D’Agata mentionne en outre un rapport intitulé « Analyse du pire cas d’accident de transport nucléaire [Worst Case Credible Report] », qui souligne un autre risque majeur : celui du transport des déchets nucléaires. Faire venir l’ensemble des déchets nucléaires du pays à Yucca Mountain, cela signifierait faire passer toutes les deux heures un camion chargé de radioactivité sur le « spaghetti bowl », l’un des échangeurs autoroutiers les plus denses au monde. Un accident, un incendie, une explosion libéreraient des fumées radioactives susceptibles de contaminer l’ensemble de la ville de Las Vegas. L’hypothèse n’a pas été considérée comme devant faire obstacle au projet Yucca Mountain, car elle serait peu probable. D’Agata se fait ainsi l’écho des statistiques probabilistes publiées par le département de l’Énergie : une chance sur dix millions que le transport des déchets provoque un accident grave. Mais, selon les scientifiques, la probabilité serait plutôt de 1 sur 27000 – c’est-à-dire plus élevée que celle de faire fortune au casino. Certains experts soulignent par ailleurs qu’il est dangereux de se focaliser sur les probabilités et non sur les possibilités, car, disent-ils, « des choses qui n’étaient jamais arrivées jusqu’ici arrivent tout le temps [Things that have never happened before happen all the time] » (D’Agata 2012 p. 53 ; 2010 p. 75). Ainsi l’accident nucléaire de Three Mile Island en 1979 était possible mais improbable, et pourtant c’est arrivé. Il conviendrait donc, pour assurer l’avenir, de s’appuyer non sur des hypothèses probabilistes – « quelle est la probabilité d’une fusion du réacteur dans cette centrale nucléaire ? [what’s the likelihood that this nuclear plant will experience a melt down?] » – mais possibilistes – « que se passe-t-il si cette centrale a un gros pépin ? [what happens if this plant has a really, really bad day?] » (D’Agata 2012 p. 54 ; 2010 p. 76).

11C’est donc en s’appuyant sur l’hypothèse possibiliste que John d’Agata imagine ce qui adviendrait en cas d’accident d’un transporteur de déchets nucléaires sur le « spaghetti bowl ». Il emprunte alors clairement aux codes narratifs du scénario catastrophe, en faisant jouer tous les obstacles qui empêcheraient que les secours puissent intervenir dans le court laps de temps avant la déflagration. Quand celle-ci a lieu, ses conséquences sont évidemment dévastatrices. Leur étendue et leur durée sans fin nécessitent alors l’invention d’un autre encodage. Comme l’affirme le narrateur, dans d’autres types de catastrophes, comme les catastrophes naturelles, il y a en effet un « début », un « milieu » et une « fin ». Mais dans une catastrophe technologique de ce type, l’histoire transgresse le schéma narratif traditionnel : « Elle a un début, probablement un paroxysme, mais sa fin est indéterminée parce qu’on ne sait pas vraiment à quel moment s’achève ce genre de catastrophes… C’est comme si la courbe naturelle de la tragédie était incomplète [It has a definite beginning, and probably a climax, but its end is indeterminate because it’s hard for us to know when such disasters have concluded… It causes the arc of these tragedies to feel incomplete] » (D’Agata 2012 p. 62 ; 2010 p. 90)

12Pour décrire la catastrophe sans fin de la contamination nucléaire, le texte bascule alors entièrement dans le régime de la description, en énumérant tous les éléments dans la ville qui devraient être enlevés pour être décontaminés – c’est-à-dire, en fait, la ville entière, gazon, bitume, immeubles, tours, voitures, enseignes etc. – une tâche bien sûr, impossible. La liste interminable des choses contaminées est aussi celle des déchets irrécupérables de l’anthropocène. Elle donne à voir, comme dans un récit d’anticipation où plus rien de vivant ne subsisterait, ce que seront les vestiges de la société de consommation. La citation qui suit n’est qu’un court extrait d’une énumération qui s’étend sur plusieurs pages :

The antique table where the elevator stops in the hall with the white marble top.

The gold-gilded mirror behind it.

The chair rails nailed along each floor’s hallway, the sconces hanging down each floor’s hallway, the room numbers glued beside each room’s door, the switchplates inside them, the stacks of white towels, the shower caps, sewing kits, emery boards, cotton balls, shoe mitts and Q-tips and combination bottles of conditioning shampoo.

And all the conditioning shampoo.

All the body lotions, shower gels, imported milled soaps and eaux de toilette and tissues and bathmats and dryers and irons and toilets and sinks and tiles.

All 1,987 pages in the local Las Vegas phone book. All 117 million pages in all of that hotel’s phone books. All 928 billion pages inside all the phone books in every nightstand in each of the rooms in all the hotels in the city that must be destroyed. (D’Agata 2010, p. 77)

Là où s’arrête l’ascenseur dans le hall, la table ancienne avec le plateau en marbre blanc.

Le miroir à dorures derrière.

Les chaises alignées à chaque étage dans le couloir, les appliques suspendues à chaque étage dans le couloir, les numéros de chambre collés à côté des portes de chaque chambre, les interrupteurs à l’intérieur des chambres, les serviettes blanches empilées, les bonnets de douche, les petits nécessaires de couture, les limes à ongles, les boules de coton, les chamois à chaussures, les cotons tiges et l’assortiment de bouteilles de shampoing.

Tous les shampoings démêlants.

Toutes les lotions pour le corps, les gels douche, les savons surgras importés, les eaux de toilette, les mouchoirs, les tapis de bain, les sèche-cheveux, les fers à repasser, les toilettes, les lavabos et les carreaux des salles de bains.

Les 1987 pages de l’annuaire de la ville de Las Vegas. Les 117 millions de pages de tous les annuaires des hôtels. Les 928 milliards de pages des annuaires de toutes les tables de nuit de toutes les chambres de tous les hôtels de la ville devraient être détruites. (D’Agata 2012, p. 55)

13La mention des annuaires pourrait faire songer aux annuaires téléphoniques de Christian Boltanski, mais l’énumération sape rapidement ce substrat mélancolique, en mentionnant les encarts publicitaires publiés dans ces annuaires – les annonces d’escorts et de cabinets de chirurgie esthétique, les promesses d’un corps parfait, d’une « nature renouvelée » et d’une « beauté éternelle », toutes choses qui résonnent dans ce contexte comme une vaine tentative pour conjurer la mort. La question n’est pas tant celle de la société du spectacle et de la culture du narcissisme que fustigeait Christopher Lasch, que la dimension proprement létale du capitalisme et de sa folie accumulative. Ce monde devenu radioactif devient lui-même un immense déchet – un monde de déchets, et non un décor de ruines, ce qui nous éloigne drastiquement de la contemplation romantique ou de l’espoir d’une résilience possible. Pour préciser encore : la radioactivité n’a pas seulement transformé ces objets de la civilisation en détritus contaminés ; elle en a plutôt révélé la nature profonde, toxique et mortifère1.

14Le risque que représente le projet Yucca Mountain pour les générations futures est explicitement posé par le texte, qui témoigne des débats déontologiques qu’il a suscités. La narration, là encore, procède par juxtaposition d’avis contraires, ce qui permet de souligner la réversibilité des arguments en termes de responsabilité, de confiance et de dette. Ainsi un philosophe s’exprimant sur l’« Éthique à l’ère de l’énergie nucléaire [Ethics in the Age of Nuclear Power] » (D’Agata 2012, p. 60 ; 2010, p. 87) peut-il affirmer que le projet d’enfouissement protège les générations futures et leur garantit le droit à un avenir. Un autre déontologue se demande pourquoi investir dans l’enfouissement des déchets plutôt que dépenser cet argent pour aider les populations existantes : « la vie d’une personne qui n’existe pas encore aurait-elle plus de valeur que celle qui meurt à cause de la pauvreté ? [is the life of someone not yet alive more valuable than someone who’s dying from poverty?] » (D’Agata 2012, p. 61 ; 2010, p. 88).

15Le texte se fait l’écho du souci des « générations futures », que l’urgence écologique a placé au centre de bien des discussions en éthique comme en droit, et qui est de plus en plus invoqué dans la jurisprudence de ces dernières années, avec des résultats parfois complètement opposés2. De fait, outre le fait que, en droit, les « générations futures » relèvent d’une fiction juridique sans droit d’opposabilité (ce qui serait au contraire le cas, par exemple, si on leur reconnaissait une « personnalité juridique »), la notion plonge les chercheurs dans la même perplexité que les défenseurs du projet Yucca Mountain dans l’œuvre de d’Agata. Le philosophe Dieter Birnbacher pointe ainsi qu’il existe des limites anthropologiques pour penser la responsabilité envers les générations futures, et en appelle à une improbable éducation au respect du futur (Birnbacher, p. 214). Hans Jonas estimait quant à lui que, à l’ère de la civilisation technologique, il est nécessaire de préserver les conditions d’existence de l’humanité et du vivant, ainsi que d’une vie authentiquement humaine y compris pour les générations futures : il fondait son éthique sur une heuristique de la peur (peur de l’avenir), et en appelait explicitement au relais du droit. Mais le temps du droit est court, le temps d’une vie humaine aussi. Et si l’on s’attache à la question des déchets nucléaires – comme à maintes questions environnementales –, on ouvre des horizons temporels inédits – ceux justement que requiert le droit des générations futures, qui peine sans doute pour cela à sortir du cadre de la soft law, peu contraignante3. Le droit des générations futures relève de droits collectifs au profit de l’humanité tout entière, envisagée sous le prisme d’une chaîne de générations, bien loin de la défense des droits subjectifs individuels. En réponse à la théorie libérale de John Rawls, Hendrick Visser’t Hooft propose ainsi un « principe de non-discrimination temporelle » pour assurer le passage de l’éthique de la responsabilité transgénérationnelle au droit. À la suite de la catastrophe de Fukushima, des chercheurs japonais comme Sabu Kohso ont quant à eux théorisé la notion de « communs négatifs » qui, dans la lignée des travaux d’Elinor Ostrom sur les communs, permettrait de politiser la question des déchets et des pollutions de l’anthropocène, de leur donner une définition juridique et d’en faire un problème collectif, élargissant la communauté qui en aurait la charge, dans l’espace mais aussi et surtout dans le temps4.

16Or le problème d’un tel partage dans le temps est évoqué dans le récit de John d’Agata : il interroge en particulier la possibilité d’une transmission de la connaissance du risque aux générations futures. Il s’agit en l’occurrence de réfléchir au message qu’il faudrait leur adresser pour les avertir des dangers enfouis sous Yucca Mountain. De nombreux experts sont ainsi sollicités pour inventer une signalétique qui pourrait être disposée autour de la montagne, mais les linguistes interrogés soulignent l’impossibilité de communiquer un message qui sera reçu comme crédible et cohérent par les habitants de la planète dans dix mille ans. À partir d’un message simple, conçu sur le plan linguistique pour optimiser ses chances de survie, se trouvent d’abord simulées les évolutions de la langue sur mille ans, en prenant modèle sur les écarts entre l’anglais contemporain, l’anglais moderne (celui de Shakespeare) l’anglais moyen (celui de Chaucer), et celui de Beowulf (écrit il y a mille ans).

17Sur mille ans, une telle évolution aboutirait à un texte aussi illisible que l’est le vieil anglais pour le lecteur moyen actuel :

No esteemed deed is commemorated here. Nothing of value is buried here. This place is a message, and part of a system of messages. Pay attention. We are serious. Sending this message was significant for us. Ours was considered an important culture.

Nis weorôful stow. Nis last mære dæde na. Her nis naht geweorôes bebyrged. Peos stow biô ærend ond dæl ærendworuldes. Giemap wel! We sindon eornost! Peos ærendgiefu wæs niedmicel us. Hit puhte us pæt we wæron formicel cynn. (D’Agata 2010, p. 127-128)

Nous ne commémorons aucun acte d’importance. Aucun objet de valeur n’y a été enterré. Ce lieu est un message et fait partie d’un système d’informations. Faites attention. Nous sommes sérieux. Nous avons jugé important de vous communiquer ce message. Nous pensons que notre culture a eu de l’importance.

Nos fjhans nin li fièsse pont one saqwè d’consékent. Nul afère d’valeûr n’a stî vélà r’piqué. Ciss plèce è-st-on mèssadje èt è-st-on pôrt d’on sistème di mèssadjes. Fjohz atincion ! Nos estans sérieûs ! Nos avans sondjî qui ci mèssadje èsteut one grosse afêre. Nos pinsans qui noss djins esteuve brâve. (D’Agata 2012, p. 88)

18Il faut aussi imaginer la traduction du second texte par ceux qui le trouveraient dans mille ans, et qui parviendraient à peu près à le déchiffrer. Là aussi, il y aurait quelques déperditions notables de sens :

This is not an honorable place. It is not the marker of a glorious deed. Here is nothing at all of worth buried. This place is a message and a portion of a message-world. Pay attention well. We are earnest. This message-giving was great for us. It seemed to us that we were a very great people. (D’Agata 2010, p. 128)

Nous ne faisons pas la fête pour quelque chose de conséquent. Aucune affaire de valeur n’a été repiquée là-bas. Cette place est un message et est une partie d’un système de messages. Faites attention ! Nous sommes sérieux ! Nous avons pensé que ce message était une grosse affaire. Nous pensions que nous étions un très grand peuple. (D’Agata 2012, p. 88)

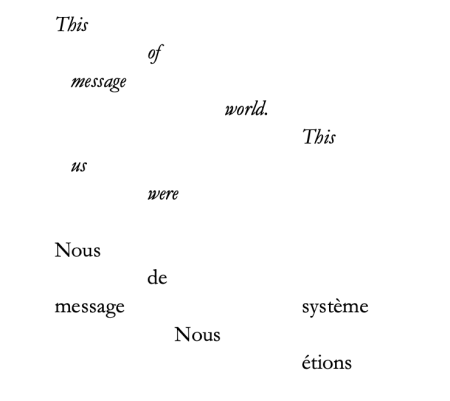

19Si l’on prend la durée envisagée de dix mille ans, les choses s’aggravent encore, car sur dix millénaires, 89% du vocabulaire anglais aurait complètement disparu. Cela donnerait donc quelque chose comme ceci (D’Agata 2010, p. 129 et 2012, p. 90) :

20Le texte pose donc la question de la survie du message, de la disparition des langues, de la rupture de civilisation qui nous couperait de tout lien possible avec nos descendants, en dépit de la charge que nous leur léguons et de la responsabilité – ou de la dette – que nous avons à leur égard. C’est finalement une image qui est envisagée comme signe d’avertissement placé aux abords de Yucca Mountain : celle du Cri de Munch, manifestation de l’effroi qui aurait une portée universelle.

21L’ouvrage de d’Agata prend alors un tournant qui infléchit sensiblement la réflexion entamée jusque-là concernant nos liens ou notre absence de liens aux générations futures. Les dernières parties du récit entrecroisent une déambulation imaginaire d’Edvard Munch jusqu’au pont où la vue du soleil rougeoyant aurait inspiré sa célèbre toile d’une part, et d’autre part la dernière heure de vie du jeune homme suicidé, reconstituée d’un point de vue externe à partir de témoignages et d’images de vidéosurveillance, jusqu’à sa chute finale du haut de la Stratosphere. Le récit s’achève sur cette chute, sans qu’aucune réponse ait été apportée quant aux raisons de sa mort. On comprend néanmoins à la fin du récit la centralité du motif du jeune homme suicidé – par ailleurs bien nommé « Levi Presley » (ce n’est pas une invention de l’auteur5). D’Agata affirme ainsi avoir travaillé comme bénévole à Las Vegas dans un centre d’aide à la prévention du suicide, où il répondait par téléphone aux personnes suicidaires. On lui indique la recette de « l’appel parfait », qui est celui qui donne des réponses à cinq questions de base » : « qui ? [who?]» (il faut appeler les suicidaires par leurs prénoms pour les mettre en confiance), « quoi ? [what?]» (qu’ont-ils l’intention de faire ?), « où ?[where?] », « quand ? [when?]» et « comment ? [how?] ». La question « pourquoi ? [why?] » est en revanche fortement déconseillée, car, ce serait, lui dit-on, ouvrir la boîte de Pandore (D’Agata 2012, p.112 ; 2010, p. 162).

22On comprend alors que la composition même de Yucca Mountain, structuré en chapitres intitulés « quoi », « qui », « comment » etc. a un lien avec l’histoire du suicide. Les trois derniers chapitres sont tous trois intitulés, de manière insistante, « pourquoi ? » « pourquoi ? » « pourquoi ? ». Le narrateur/auteur révèle par ailleurs que, lorsqu’il travaillait au centre d’aide, il a parlé au téléphone à un jeune homme dont il craint qu’il n’ait été Levi Presley – car la mort de ce dernier a été annoncée à la télévision peu de temps après l'échange téléphonique. Voici le passage où s’entrecroisent plusieurs nœuds du récit, sans que leur lien soit expliqué :

What I never figured out while volunteering all that summer is what it was I thought I was doing as a hotline volunteer.

I do not know how to fix a problem if that problem is someone’s solution.

People would call the hotline and I would start to understand. Instead of saying “no », « you’re overreacting”, “everything will be fine”, I would sit sometimes and nod, forgetting that there were answers I was supposed to have to give.

I do not think that Yucca Mountain is a solution or a problem. I think that what I believe is that the mountain is where we are, it’s what we now have come to – a place that we have studied more thoroughly at this point than any other parcel of land in the world – and yet still it remains unknown, revealing only the fragility of our capacity to know. […]

A young boy called briefly, didn’t say very much.

And then my shift continued on through Hitler and the Occult and Trading Spaces: Boston and the local late-night news, on which a white and mottled sheet was shown rumpled on the ground. Blue lights. Someone’s shoes. The red pavilion entry of the Stratosphere Hotel, around which a perimeter with yellow tape was drawn. (D’Agata 2010, p.166-167)

Je n’ai jamais vraiment su, pendant tout l’été où je me suis porté volontaire, ce que j’étais censé faire dans un centre d’assistance en ligne.

Je ne sais pas comment un problème peut être résolu si ce problème est la solution de quelqu’un.

C’est en recevant des appels que j’ai commencé à comprendre. Au lieu de dire ‘non’, ‘vous êtes excessif’, ‘tout va bien se passer’, il m’arrivait de m’asseoir et de hocher la tête, oubliant que j’étais censé apporter des réponses.

Je ne crois pas que Yucca Mountain soit une solution ou un problème. Ce que je crois, c’est que la montagne est le lieu où nous sommes, le point où on en est – un lieu que nous avons étudié en long et en large, plus que n’importe quel autre endroit du monde – et qui pourtant reste inconnu, révélant l’étendue de la fragilité de ce que nous pouvons connaître. […]

Un jeune homme appela brièvement, sans dire grand-chose.

Et je suis resté à mon poste, qui a duré tout le temps du documentaire Hitler and the Occult, de la série Trading Spaces: Boston et des dernières informations régionales, qui ont montré, posé au sol, un drap blanc tâché et froissé. Des lumières bleues. Des chaussures. L’entrée du pavillon rouge du Stratosphere Hotel dont le périmètre avait été bouclé avec du ruban jaune. (D’Agata 2012, p. 114-115)

23Le projet Yucca Mountain, de même que les raisons de la mort du jeune homme, sont des problèmes auxquels le texte ne peut donner aucune réponse. L’image finale du saut dans le vide est comme une fin qui nous manque, la marque d’un récit qui ne peut plus obéir à aucune vectorisation narrative. Par là aussi, se pose il me semble la question de la transmission, du maintien d’une communauté humaine, une question qui se pose au futur, en la lestant d’un sentiment de danger et d’une inquiétude radicale. Le jeune homme suicidé souligne l’actualité du danger, il appartient à notre présent : ce n’est plus le lointain temporel des générations futures, mais celui d’un danger qui se rapproche, l’arrivée au présent de ce qu’on annonçait devoir arriver dans plusieurs générations : désormais, le temps des hommes et le temps planétaire, autrefois incommensurables, sont près de coïncider. La question centrale, pour John D’Agata, et peut-être pour le lecteur, est celle de la culpabilité lancinante – celle de n’avoir pas pu aider, peut-être, le jeune homme qui appelait le centre d’aide ; celle aussi de ne pouvoir répondre à une douleur qui ne relève pas que de la souffrance intime, mais qui révèle aussi un monde malade qui, peut-être, court à sa perte. L’ouvrage est d’ailleurs dédicacé : « To whoever I did not help » (phrase étrangement traduite au futur dans la version française : « à celui que je n’aurai pas aidé »).

24La figure d’Edvard Munch, imaginairement mis en scène dans l’ouvrage, permet de donner un dernier tour de vis à ces sombres avertissements. Le narrateur l’imagine marchant dans la forêt d’Ekeberg où étaient exposés les enfants naturels, selon la pratique de l’utburds, terme qui désigna ensuite les fantômes des enfants abandonnés en Norvège. Pendant sa déambulation, Edvard Munch aurait pu, nous dit le texte, être harcelé par un utburd. La suite du texte importe :

He would have needed to know that night, if one mistook him for its father, clinging to his back with a black and gaping jaw, that the only way to rid oneself at that point of an utburd is to convince the child to kill itself, and then bury it again. (D’Agata 2010, p.182)

Cette nuit-là, il lui aurait été utile de savoir, s’il avait été pris pour le père de l’un d’entre eux, et si un utburd s’était plaqué sur son dos, la mâchoire noire et pendante, que la seule façon de se débarrasser de lui était de convaincre l’enfant de se suicider, puis d’aller l’enterrer à nouveau. (D’Agata 2012, p.125)

25La suggestion est bien sûr horrifiante : inciter l’enfant à se suicider pour ne plus porter – littéralement – le poids de la culpabilité de sa disparition. Dans l’économie du récit, l'image de la revenance de l'enfant mort (l'utburd) résonne lointainement avec celles des générations futures potentiellement exposées à la radioactivité. C’est bien à la culpabilité envers l’humanité sacrifiée, celle de nos descendants, que fait écho le harcèlement de l’utburd. Par la concaténation temporelle entre plusieurs événements – concaténation dont on a vu qu’elle est ostensiblement donnée comme une construction du texte –, par le rapprochement entre les fantômes des enfants exposés et le jeune suicidé, le récit replace ainsi dans le présent la question des générations futures, soulignant que leurs problèmes sont déjà les nôtres. Avec l’humour sombre qui le caractérise, l’auteur/narrateur souligne ainsi ce qu’il faut de foi pour penser que le projet Yucca Mountain a une nécessité, dans la mesure où il repose sur l’hypothèse, déjà remise en question par certains scientifiques, que nous aurons des descendants.