Gaël Faye sous la lecture phénoménologique de Roman Ingarden

1Le philosophe polonais Roman Ingarden, un des premiers disciples de Husserl à Göttingen, a analysé le statut ontologique des œuvres d’art. Il a commencé par l’œuvre littéraire, et il a ensuite exploré l’acte de lire et de comprendre un texte littéraire. Ce faisant, il a tracé les premiers contours d’une esthétique de la réception et de la lecture en décrivant quel type d’activité cognitive, imaginative et esthétique cela implique d’être un lecteur.

2L’objectif est ambitieux puisqu’il s’agit de rendre compte d’un processus intérieur invisible, vécu en première personne et qui ne laisse guère de trace partageable ou objectivable. Mais le propre de la méthode phénoménologique consiste justement à mener l’examen des phénomènes (actes, contenus d’actes, vécus) apparaissant sous l’œil de la conscience dans le cadre de l’épochè. La tâche du phénoménologue consiste alors en quelque sorte à regarder par-dessus son épaule pour se saisir lui-même en train de lire, tout en traversant ce vécu pour le saisir et le décrire en tant que tel. C’est le travail immense mené par Ingarden dès les années 1930 à travers deux grands textes, L’Œuvre d’art littéraire et Connaître une œuvre d’art littéraire. Toutefois pour celui qui, non phénoménologue, n’entre pas dans l’immanence de la conscience par le dispositif méthodologique de la réduction, on peut considérer, et ce sera mon parti pris ici, que les adaptations qui sont faites de certaines œuvre littéraires témoignent des lectures menées dans le silence de l’esprit et en sont comme la trace visible et objectivée.

3Par adaptation, je vise ici l’ensemble des possibilités permettant de faire passer un texte dans un autre support que le seul langage dont il est composé : théâtre, film, opéra ou images fixes (roman graphique ou bande dessinée). Ces adaptations transmédiales, pour reprendre le mot de Raphaël Baroni1, sont ainsi autant de lectures singulières, matérialisées et déposées sur la scène, l’écran ou la page. Elles sont donc partageables et examinables comme un objet solide et circonscrit pour les comparer au texte-source dont elles sont issues. Les adaptations sont en ce sens pour moi autant d’écritures de la lecture. Aussi, explorer différents modes d’adaptation d’un même texte littéraire, pourrait permettre de clarifier la manière dont une lecture s’est déroulée, capter ce qui en a été retenu ou délaissé, mais aussi d’interroger ces moments de la lecture où l’œuvre échappe à son auteur, et permet au lecteur de se déporter du texte initial, d’en former une autre vision qui, peut-être, l’invite à la création.

4Je me propose ici de mettre la théorie d’Ingarden à l’épreuve, en étudiant différentes adaptations du roman de Gaël Faye, Petit pays. Ce texte paru en 2016 connaît un succès considérable. Il a reçu de nombreux prix littéraires et connaît déjà de nombreuses traductions2, et désormais une traduction en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda, suivie d’une adaptation théâtrale jouée à Kigali au mois de juin 2024. Ce roman a également été adapté sur différents médiums artistiques : un film, une bande dessinée, deux pièces de théâtre et une chanson chantée par l’auteur lui-même.

5Le succès de ce livre repose sur différentes raisons manifestes. Son auteur est un jeune franco-rwandais d’abord connu pour sa musique slamée et sa poésie3. Ce premier roman, qui a une dimension autobiographique, entrelace de manière exemplaire la grande et la petite histoire : le massacre des Tutsis au Rwanda en 1994 (7 avril-17 juillet), et le retour contraint en France d’une famille mixte du Burundi. C’est une histoire ressaisie à hauteur d’un groupe d’enfants métis d’une douzaine d’années, vivant dans un quartier privilégié de Bujumbura, au Burundi, et dont les mères tutsis et rwandaises avaient déjà fui les opérations de massacres menées par les Hutus dès les années 60 et particulièrement en 1973. Amitiés enfantines et histoire de famille (un couple qui se sépare) s’entrelacent aux tensions politiques et coloniales qui planent de manière insistante mais larvée sur la famille et les enfants. Le racisme latent et multiface est vécu au quotidien à travers les boys qui gèrent la maisonnée, là encore sur un mode implicite mais palpable.

6Le roman déploie aussi une histoire d’initiation morale et politique qui commence avec le vol d’un vélo (perdu, retrouvé et repris par la force), puis traverse des scènes de jeux d’apprentissage et de confrontation aux normes morales (voler des mangues aux voisins ou découvrir la puissance d’évasion de la lecture, profiter d’une piscine privée par effraction ou sauver un garçon pourchassé) et il s’achève sur une scène d’immolation par le feu où l’enfant-victime devient bourreau à son tour. Ce n’est donc une histoire ni édulcorée ni lénifiante, il n’y a aucune occultation du monde tel qu’il est dans sa violence et son ambivalence ; rien n’est tranché, la confusion propre à la réalité domine. Enfin, c’est une histoire poignante où le traumatisme psychique et physique du génocide prend corps de manière analogique, presque synecdotique, dans la personne de la mère, dévastée par la découverte des corps des membres de sa famille tués et abandonnés. La femme flamboyante et magnifiée des premières pages apparaît à la fin détruite, hagarde et catatonique. Ce récit enveloppe donc de multiples dimensions (politique, historique, existentielle, affective, psychique et psychiatrique), des valeurs morales qui se contrarient (fraternité altérité, amour, haine, confiance, trahison, impossible neutralité), également des qualités métaphysiques et des qualités d’ambiance ou d’atmosphère. Cette densité favorise une multiplicité de lectures, ou comme dit Ingarden, de concrétisations.

7Je vais commencer par resituer quelques éléments de la conception ingardenienne de la lecture qui expliquent comment le lecteur peut faire émerger des interprétations multiples d’un même texte. Je prendrai ensuite quelques exemples dans les adaptations qui ont été faites de ce roman, principalement dans la bande dessinée et le film, car je n’ai pas eu l’opportunité de voir la pièce de théâtre. Une des questions sera alors de déterminer si les variations tiennent davantage de la spécificité des supports ou des médiums que des lieux d’indétermination et des aspects schématisés qui sont le propre du texte.

8L’analyse ontologique menée par Ingarden dans L’Œuvre d’art littéraire (1929) a établi que le texte littéraire est une formation polystratique, composée de quatre couches : les vocables (les mots en tant qu’ils sonnent, dans leur dimension phonétique), les unités de signification (mots, phrases, groupes de phrases), les objets figurés et projetés par les phrases (personnages, lieux, situations, états-de-choses), enfin la couche des aspects schématisés. Ces derniers désignent tous les aspects qui portent une dimension sensible ou qualitative (couleur, forme, ambiance, son, etc.) mais ces qualités sont esquissées de manière allusive, symbolique car seulement nominale, en sorte que leur dimension sensible reste potentielle, en attente d’être actualisée, et comme vivifiée par une vision qui leur donnerait toute plénitude. Ingarden parle en ce sens des aspects « tenus-prêts » à apparition, en attente de leur manifestation sensorielle concrète selon le comportement du lecteur.

9Le caractère schématique de l’œuvre recouvre plusieurs dimensions : tout ce qui n’est pas dit, décrit ou mentionné, mais aussi tout ce qui n’est dit que partiellement, à la manière d’une esquisse et qui fait que les personnages et les lieux sont incomplets. On ne sait pas, par exemple, comment les protagonistes se retrouvent d’un lieu à un autre, ni où ils ont dormi. Il y a des manques, des vides ou des trous dans le texte qu’Ingarden nomme des « lieux d’indétermination4 ». Cela implique deux conséquences : 1) toute œuvre littéraire est une formation schématique incomplète, 2) toute œuvre « requiert un agent extérieur à elle-même », un lecteur, afin qu’il la « concrétise5 ». Quinze ans plus tard Umberto Eco le dit en des termes comparables : le texte est un tissu « d’interstices à remplir » qui requiert « des mouvements coopératifs actifs et conscients de la part du lecteur6 ».

10Même si le lecteur n’a pas toujours conscience de sa coopération, celle-ci consiste d’abord à remplir les vides et à se représenter les scènes de manière quasi-visuelle. Concrétiser, cela signifie « mettre sous les yeux », passer du plan signitif du texte, c’est-à-dire de la signification dont le sens se comprend abstraitement (on dit parfois « à vide »), à la visualisation concrète et vive des scènes, en fonction des différents indices donnés par le texte. Ce qui veut dire que pour « bien » lire (et rendre justice à l’œuvre), il faut être capable de concrétiser « correctement », de manière adéquate aux indices laissés par l’auteur. Cela appelle quatre remarques. 1) Le lecteur doit trouver la juste attitude par rapport au texte. 2) Il peut ne pas la trouver ni même la chercher. 3) Cela implique des risques de dérapages d’autant plus grands que l’œuvre comporte plus de lieux d’indétermination et d’aspects schématiques. 4) Comme la lecture est soumise à un nombre imprévisible de circonstances et d’aléas de la part du lecteur, il faut admettre qu’il existe a priori et par essence, une pluralité d’interprétations (concrétisations) du même texte, simplement par accident ou par mégarde.

11Sans entrer dans les conditions qui permettraient de tendre vers une lecture « correcte (richtig) » et fidèle au texte, je vais au contraire me tourner vers une lecture où le texte est délibérément instrumentalisé et pris comme source pour servir à une adaptation transmédiale, avec toutes les dérives que cela peut impliquer. Je me place ici au point de vue de Valéry qui considère que tout texte peut être pris « comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise, et selon ses moyens7 », présupposant en cela que le texte n’a pas de sens absolu ni définitif8, mais qu’il est par essence ouvert à l’interprétation puisque sa structure est schématique. La question n’est donc pas ici de savoir si la lecture est juste ou infidèle, mais qu’est-ce qui de la structure initiale a été retenu, objectivé et concrétisé dans une transposition graphique ou cinématographique ? Autrement dit, comment le texte a-t-il été lu, selon quel régime d’attention et selon quelle orientation ?

12Ingarden a particulièrement examiné les différents modes d’attention, d’intérêt et d’attente du lecteur car cela oriente aussi les modes de lecture. Il montre que l’attention ordinaire du lecteur se porte en priorité sur les objets (les personnages, les situations, les lieux, l’ensemble du monde figuré) et cette attention est renforcée lorsque le monde figuré est donné aussi comme représentation du réel, car le lecteur aime apprendre quelque chose au sujet du monde, entendu comme monde réel et ici contemporain. De là, le lecteur a tendance à oublier les autres couches du texte, en particulier ses qualités phoniques, stylistiques et métaphoriques. La couche des vocables est souvent vite traversée pour se laisser porter vers les objets eux-mêmes et surtout vers l’histoire.

De même, les multiples aspects sensibles qui caractérisent les objets sont laissés à l’arrière-plan de la lecture, car ils peuvent être compris sur un mode seulement signitif, sans tentative de visualisation imaginative, en sorte que le texte peut être lu « au galop », juste pour attraper l’intrigue. Dans ses analyses du comportement du lecteur, Ingarden a su pointer la complexité de la lecture en montrant à quel point le lecteur est en fait « débordé » et, dit-il, « surchargé » par de multiples tâches qu’il ne réalise ni consciemment ni lucidement : De toute la multiplicité des actes et des autres vécus, simultanément vécus et enchevêtrés les uns dans les autres, le moi n’en effectue que certains de manière centrale et en pleine activité ; tandis que les autres sont certes encore vécus et effectués, mais seulement sur le mode de la co-effectuation (Mitvollzug), du co-vécu (Miterleben). Il s’opère alors un continuel changement s’agissant des actes et des vécus composants : certains parviennent à déploiement à un moment donné en position centrale alors que d’autres y parviennent seulement par co-effectuation, comme « en passant ». Mais ce changement va de pair avec le changement du rayon d’attention. Par conséquent, ce sont toujours d’autres parties et d’autres couches de l’œuvre lue qui accèdent à l’intuition en toute clarté ; les autres retombent dans la pénombre et un demi-flou où elles ne font que consonner de leur vibration et de leur voix, donnant de ce fait même une coloration particulière à l’œuvre9.

13Cette analyse révèle avec force à quel point le lecteur est confronté à de multiples tâches simultanées, dont une bonne partie s’opère plus ou moins « en lui, sans lui », du fait de l’habitude et de sa compétence. Ce qui est remarquable, c’est le fait que de nombreux aspects du texte sont traversés « comme en passant » et restent alors en périphérie de la conscience, comme en attente d’une potentielle reprise. Des formes sont visibles au premier plan tandis que d’autres « retombent dans la pénombre et un demi-flou où elles ne font que consonner de leur vibration et de leur voix ». Ingarden souligne alors que ces arrière-plans vibratiles et consonnants, ces éléments qui restent en périphérie de la conscience sont précisément ce qui crée une atmosphère propre au roman, une coloration singulière, difficilement formulable justement parce qu’elle n’a pas été thématisée, n’est pas tombée sous le rayon de l’attention, mais s’est diffusée en continu dans l’environnement du processus de lecture. En conséquence, il me semble que l’on peut soutenir la thèse que c’est relativement à ces aspects et à leur prise en compte ou à leur délaissement plus ou moins conscient que des divergences d’adaptations peuvent apparaître.

14Dans notre exemple, l’attention principale est focalisée sur l’intrigue et les péripéties, car l’histoire est dense, fluide, animée de multiples épisodes qui s’enchaînent de manière linéaire et entraînent aisément le lecteur dans la destinée de ce petit garçon. C’est aussi la représentation d’un monde donné comme fiction, mais où le réalisme et la part d’autobiographie sont très visibles, de sorte que le récit remplit aussi au premier chef l’attente, fréquente selon Ingarden, d’une instruction (en apprendre un peu sur ce conflit passé mais réel). La couche objectale est donc ici appréhendée pour elle-même et presque comme une fin en soi. Ce qui soulève par ailleurs un véritable problème quant au statut littéraire de ces textes qui ne sont pas des documentaires et ne veulent pas être lus comme tels, mais qui dévoilent néanmoins des connaissances factuelles propres à une situation réelle. Il apparaît alors évident que l’adaptation d’un tel récit peut se focaliser sur la dynamique d’action qui y trouve de nombreux ressorts, au sens même d’Aristote : péripéties, retournement, montée en puissance des tensions jusqu’à l’explosion de la guerre. Tous les ingrédients pour un bon film d’action sont présents pour réaliser une tragédie moderne efficace, avec en plus toutes les dimensions politique, morale et existentielle que vit cette famille. C’est manifestement le choix du film comme celui de la bande dessinée qui ont privilégié un déroulé basé sur les actions les plus décisives (du plus drolatique au plus terrifiant). La lecture s’en tient donc à la couche objectale et à la dimension « édificatrice » de l’histoire. Dans les deux cas, les dimensions stylistique et rythmique du texte sont ignorées. D’une part car les dialogues dans le film ne sont pas l’équivalent du texte, d’autre part car les textes des cartouches de la bande dessinée restent aussi silencieux (schématiques) que le texte lui-même et rapidement traversés pour aller à l’intrigue, comme ils peuvent l’être dans la lecture simple. A cet égard, le passage sur le format imagé n’induit pas de grands changements par rapport au texte source, et cela pose question quant à l’apport spécifique du dessin. En effet, la volonté affirmée des auteurs d’être le plus fidèle possible au texte, fait que le texte reste prédominant, sature l’image et entrave son pouvoir d’animation spécifique.

15On peut davantage mesurer l’importance du délaissement des dimensions rythmiques en précisant que la dimension plus singulière de ce roman tient à ce qu’il relève aussi d’un récit d’initiation avec des questionnements forts sur l’identité, l’habiter, le chez-soi, le natal et le natif. Ces enjeux ouvrent et ferment le récit et sont récurrents au fil du texte avec plus ou moins d’insistance. À titre d’exemples, on peut lire :

Il m’obsède ce retour. [… ] Je décide une bonne fois pour toutes que je n’y retournerai plus. Ma vie est ici en France. Je n’habite plus nulle part. Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d’un lieu, l’anfractuosité de l’environnement. Ici rien de tout ça. Je ne fais que passer. Je loge. Je crèche.10

Chez moi ? C’était ici. Certes, j’étais le fils d’une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l’école française, l’impasse. Le reste n’existait pas11.

Je relis le poème de Jacques Roumain, offert par Mme Economopoulos le jour de mon pays : « Si l’on est d’un pays, si l’on y est né, comme qui dirait : natif-natal, eh bien, on l’a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les os de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur... » Je tangue entre deux rives, mon âme a cette maladie-là12.

16Le retour au pays de l’enfance, vingt ans plus tard, permet ainsi de prendre la mesure de tout ce qui constitue et bouleverse une existence, et l’histoire engage par là ce qu’Ingarden appelle des qualités métaphysiques, c’est-à-dire des qualités qui ont une « valeur expérientielle13 » sont révélatrices d’une expérience de vie. Il précise : « Ces qualités…se manifestent comme une atmosphère spécifique qui plane sur les hommes14. »

17Comment une telle atmosphère se met-elle en place ? Nous avons évoqué plus haut l’importance du champ périphérique de la lecture et des éléments seulement co-visés, à quoi il faut ajouter que ce n’est pas une couche seule – par exemple la couche objectale (les enchaînements d’actions) – qui permet la manifestation d’une ambiance, mais bien l’interaction et la polyphonie entre les différentes couches : linguistique, stylistique, phonétique et surtout celle des aspects schématisés. Pour le dire en termes musicaux, il s’agit de l’interaction entre la ligne mélodique (chantée, qui avance linéairement) et les harmoniques qui portent et sous-tendent cette ligne sans nécessairement être visibles. Les aspects « tenus-prêts » constituent en quelque sorte le fond harmonique de l’œuvre, et la production d’une atmosphère particulière, d’un climat, d’une ambiance repose sur eux. Ils tissent en effet un réseau de co-signifiance et de consonnance, un arrière-plan sensible qui n’est pas forcément thématisé ni décrit pour lui-même mais qui agit justement en périphérie de la conscience du lecteur à titre de co-visé ou d’ambiance infra-mince.

18Ajoutons enfin que si les aspects sont le plus souvent visuels, il existe aussi pour une même chose des aspects tactiles, sonores, climatiques, soit tout ce qui la rend corporellement sensible. C’est pourquoi, dans la perception d’un monde ou d’une situation, il s’opère toujours des synthèses singulières, on parlera volontiers de synesthésie, ou de polysensorialité comme le fera Merleau-Ponty, car le tactile, le visuel et le sonore se répercutent ou s’évoquent l’un l’autre. Il doit en être de même dans la représentation d’un monde figuré car là aussi c’est un « environnement global » qui doit se tenir prêt à la visualisation et, comme dans la réalité, les aspects sont « dans un flux permanent et passent continuellement les uns dans les autres15 ». Ainsi l’atmosphère propre au texte résulte de la polyphonie des différentes couches, colorée par la présence, même potentielle, des aspects schématisés. Et il importe d’insister sur ce point : les aspects peuvent rester inaperçus à la lecture tout en étant agissants. Ingarden note que l’on peut s’en rendre compte précisément dans le cas d’une traduction qui remplacerait les aspects principalement visuels de la première version par des aspects acoustiques. « Cela suffirait à changer le caractère global de l’œuvre. On pourrait même se demander si l’on a encore affaire à la même œuvre d’art16 ». Ces analyses sont particulièrement bienvenues pour notre exemple, car il me semble que les jeux de tonalité acoustique et climatique sont dominants dans ce roman mais n’ont pas trouvé de véritables échos dans les adaptations réalisées, ce qui signifie que d’autres lectures et d’autres choix ont été faits.

19Je vais maintenant reprendre quelques passages du texte initial Petit Pays pour montrer quelles formes ils ont trouvées en passant sous les vêtements de l’image fixe et de l’image en mouvement. À titre d’exemple principal, j’ai retenu deux scènes qui se passent dans le « cabaret », car c’est un lieu important, qui ouvre et ferme le récit en quelque sorte.

20Au début du récit, Gaby et son ami Gino passent une soirée dans ce lieu où de nombreuses personnes adultes se retrouvent pour boire et parler, et qui se caractérise par une obscurité favorable à la confidence. La description offre une quadruple dimension (ambiantielle et tonale, métaphysique et politique) :

Le cabaret était la plus grande institution du Burundi. L’agora du peuple. Le pouls de la nation. Chaque quartier, chaque rue possédait ces petites cabanes sans lumière, où à la faveur de l’obscurité on venait prendre une bière chaude, installé inconfortablement sur un casier à quelques centimètres du sol. Le cabaret offrait le luxe d’être là sans être reconnus, de participer aux conversations sans être repérés…le cabaret permettait de libérer sa parole, d’être en accord avec soi. On y avait la même liberté que dans un isoloir. Et pour un peuple qui n’avait jamais voté, donner sa voix avait une importance […]. L’obscurité nous plongeait dans des ténèbres d’où seule la parole émergeait, ici ou là, au hasard et s’éteignait comme une étoile filante… puis une nouvelle voix surgissait du néant, affleurait et repartait s’éteindre dans un fondu au silence17.

21Après la présentation de ce lieu singulier, les deux amis parlent aussi à leur manière de politique puis le texte laisse place à l’écoute d’une série de propos, de lieux communs formulés par des voix anonymes qui émergent et flottent dans l’espace ambiant. Gaby rentre ensuite chez lui, et le narrateur commente :

J’ai regagné la maison dans l’obscurité. …Le ciel était vide au-dessus de ma tête, dans le noir me parvenaient encore les paroles nocturnes. Les soûlards au cabaret ils causent, s’écoutent, décapsulent des bières et des pensées. Ce sont des âmes interchangeables, des voix sans bouche, des battements de cœur désordonnés. A ces heures pâles de la nuit, les hommes disparaissent, il ne reste que le pays, qui se parle à lui-même18.

22Ces dernières remarques nous font passer à nouveau du côté des qualités métaphysiques du texte, et on mesure aisément l’impact de cette situation ambiantielle, car il n’y a pas d’action ici, pas d’échange, pas de confrontation, juste un environnement nocturne et sonore. Surtout des jeux de symétrie sont puissamment établis entre parole déliée, futile, vagabonde et parole politique. Le texte offre une densité autant atmosphérique que politique. Le passage au seul plan visuel de la BD s’en trouve alors d’autant plus délicat. L’image fixe perd de cette dynamique sonore et climatique et opte clairement pour un autre choix de lecture :

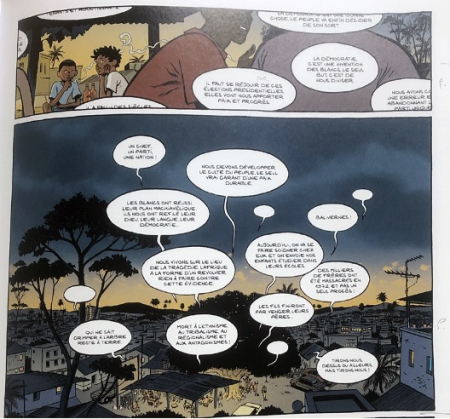

Petit pays©Savoia/Sowa/Faye – p. 34

23Le dessin fait le choix du cadre plus banal d’un café, et montre les enfants en train de boire et fumer comme des grands. L’ambiance n’est pas très obscure, et les jeux ambiantiels que favorise l’obscurité, tant sur la dissimulation de soi que sur la libération des voix, n’apparaissent pas vraiment. Finalement, le brouhaha anonyme ambiant est figuré par de nombreuses bulles qui flottent sur l’image. Mais le texte est alors tellement dominant que le lecteur ne peut que s’en tenir à un plan strictement signitif de la lecture : le regard traverse les significations sans visualiser, le temps de lecture s’allonge et s’absorbe au point que l’image elle-même disparaît derrière le texte et sert à peine d’illustration.

Petit pays©Savoia/Sowa/Faye – p. 35

24De son côté – et c’est très significatif d’un autre choix – le film omet complètement cette scène et privilégie à la place des scènes d’école, où se jouent des relations entre les enfants avec des enjeux plus simples à montrer visuellement (amitié, bagarre, insulte, montée des tensions raciales). De même, et sans doute pour les mêmes difficultés, la scène d’anniversaire de Gaby19 qui finit en improvisation musicale partagée, selon une énergie festive extrêmement communicative, a tout simplement été supprimée de la BD. Le film donne davantage de place à ce moment festif mais en montrant plutôt la danse que la musique, et il ne va pas jusqu’à figurer l’improvisation et la communion musicale. À nouveau, il s’arrête plutôt sur les liens affectifs familiaux entre Gaby, sa mère, son père, par les échanges de regards, le moment du cadeau, les embrassades, etc. Ici le choix est manifeste d’avoir privilégié les affects des enfants confrontés à des degrés de plus en plus haut de violence, autant que la progression dans l’intrigue avec l’intervention d’un garçon tutsi de la rue qui tourne en bagarre et enclenche le dilemme de choisir son camp. La couche objectale et le déroulement de l’intrigue sont clairement dominants dans cette lecture.

25La dernière scène se déroule à nouveau dans le cabaret. Vingt ans plus tard, Gaby est revenu au petit pays. Il retrouve son ami Armand (dont le père a été tué par des hutus) resté vivre à Bujumbura. Tous deux sont assis dans le cabaret. Le texte travaille à nouveau sur la puissance favorable de l’obscurité et des voix qui émergent de la pénombre. L’atmosphère sonore et confuse est alors le cadre des retrouvailles avec la mère devenue alcoolique et définitivement perdue dans sa confusion psychique :

Dans l’obscurité du cabaret, j’ai l’impression d’un voyage à rebours. Les clients ont les mêmes conversations, les mêmes espoirs, les mêmes divagations que dans le passé. Ils parlent des élections qui se préparent, des accords de paix […]. Une sensation agréable d’être revenu à la maison s’empare de moi. Dans cette obscurité, noyé sous le froissement des chuchotements des clients, je peine à discerner au loin un étrange filet de voix, réminiscence sonore qui s’insinue en moi. Je me concentre. L’évocation disparaît20.

26Les deux amis discutent du passé, de la guerre, du conflit ethnique qui, en apparence, a peu à peu disparu de la scène politique :

La voix chantonne à nouveau à mon oreille. Je saisis le bras d’Armand. Je balbutie : tu entends ? Je me mords la lèvre. Je tremble. Armand pose sa main sur mon épaule : « Gaby, je ne savais pas comment te le dire. Je préférais que tu le découvres par toi-même. Elle vient ici tous les soirs depuis des années... ». La voix, une voix d’outre-tombe me pénètre les os. Murmure une histoire de taches au sol qui ne partent pas. Je bouscule des ombres, trébuche contre des casiers de bières, tâtonne dans le noir, m’approche du fond de la cabane. Recroquevillée sur le sol, dans l’angle de la pièce, elle tête au chalumeau un alcool artisanal. Je la retrouve vingt ans plus tard qui ont compté cinquante sur son corps méconnaissable. Je me penche vers la vieille dame. J’ai l’impression qu’elle me reconnaît à la façon dont elle me fixe à la lueur du briquet que j’approche de son visage. Avec une tendresse infinie Maman pose délicatement sa main sur ma joue : « c’est toi Christian ? » 21.

27C’est un moment purement tragique où se joue la vie et le destin de l’enfant, de l’adulte, autant que celle d’un peuple meurtri pour qui le passé ne passe pas. Cela ne peut se dire que dans l’obscurité, par le jeu des voix sorties de nulle part ou d’outre-tombe. Atmosphère tonale, sonore et politique sont entremêlées dans les échos et les vibrations des voix multiples. L’adaptation visuelle de la BD s’avère à nouveau délicate car l’obscurité manque et le jeu des voix des vivants et des morts ne parvient pas à se montrer dans la subtilité de ce lien des affects auditifs au point que le filet de voix de la mère devient un filet de fumée (qui évoque presque avec une certaine maladresse les signaux de fumée des Indiens). En revanche, l’apparition hagarde de la mère sortant de l’obscurité donne une vision poignante de la scène. Cela tient sans doute à ce que l’image se passe enfin du texte, se figure pour elle-même avec ses propres ressources ; on entre alors résolument dans le médium graphique.

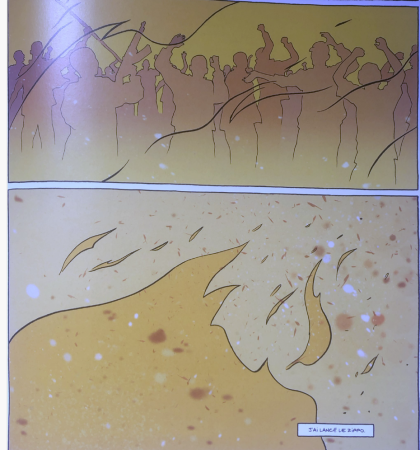

Petit pays©Savoia/Sowa/Faye – p 124

28Quant au film, il élabore une autre version, puisque la première scène de cabaret avait été supprimée. La scène se passe alors dans la maison familiale en ruine où la mère somnole seule dans un coin, perdue dans son passé qu’elle ressasse à travers les mêmes phrases racontant ce moment terrible de confrontation aux corps décomposés de sa famille. On mesure avec ces deux exemples les difficultés de passer d’une dominante visuelle à un régime plus atmosphérique et musical des aspects. Grâce à la mobilité de l’image et l’emportement de la musique, le film renforce le rythme accéléré de l’histoire qui se referme sur ce pays comme sur cette famille. La couche objectale y reste majeure mais sa vitalité et sa concrétude sont favorisées et démultipliées par les mouvements de la caméra. De son côté, la BD concrétise mieux elle aussi ce qui est déjà d’ordre visuel dans le texte et ainsi elle favorise l’actualisation et la mise en apparition des aspects. C’est tout à fait remarquable dans la terrible scène finale d’immolation. En déroulant dans le détail les étapes du lynchage jusqu’au geste fatidique du briquet, l’image graphique parvient enfin à déployer sa propre force et à porter à apparition la couche objectale, car l’action est décomposée image par image. Pour sa part, le texte a en effet mis lentement en place tous les éléments qui concourent presque fatalement à la situation, en particulier les conflits de devoirs qui poussent Gaby jusqu’à la folie, et se prolonge sur l’ahurissement intérieur des enfants. Malgré les détails visuels, le texte propose plutôt d’entendre la voix intérieure de Gaby et le crescendo de ses émotions et de son impuissance. La parole en première personne y redevient prédominante, et l’emportement est renforcé par la reconnaissance (au sens d’Aristote) des indices affectifs insoutenables pour l’enfant (le cheval de la voisine, le zippo d’un ami de son père) qui donnent à la guerre une dimension incarnée et personnifiée, et lui confèrent la figure de la vengeance. Autant d’aspects qui ne se retrouvent pas dans l’image, même si l’image atteint la puissance d’horreur spécifique propre à la guerre :

Petit pays©Savoia/Sowa/Faye – p. 113

29Ainsi, les adaptations travaillent, consciemment ou inconsciemment, avec les différents registres des aspects sensibles, et oscillent entre le visuel et le sonore, l’atmosphérique et le tactile selon que l’on s’attache aux uns ou aux autres. On peut y voir les raisons de la création de concrétisations ou d’interprétations différentes. Il ne s’agit sans doute pas en chaque cas d’une autre œuvre, ni d’une trahison, mais bien d’une autre manière artistique de montrer ce que l’œuvre littéraire cherchait à offrir du fond de sa structure schématique. Ainsi les adaptations me semblent autant de lectures qui se dévoilent et s’affichent à d’autres yeux que ceux de notre propre imagination intérieure.