Comment l’album en je, tu, nous modèle son lecteur-oralisateur

1« Papa, c’est qui qui parle ? » Ces mots, prononcés par ma fille de quatre ans au milieu de la première lecture d’un album, sont à l’origine de cet article. Car à cette question, pragmatique pour elle, nécessairement poétique pour moi, j’étais bien dans l’embarras de répondre. Je crois avoir bafouillé d’abord, pour m’en sortir : « Eh bien, c’est moi » ; mais évidemment ma fille s’est empressée de me rétorquer : « Mais non, dans le livre. » Qui est-ce qui parle dans le livre ? Nous lisions Le Bateau vert ([1998] 2001) de Quentin Blake : l’histoire relate comment deux enfants, un petit garçon et sa grande sœur, s’aventurent dans une forêt pour y trouver (ou ne font-ils que l’imaginer ?) un bateau échoué dans une clairière, avec de drôles d’occupants. Je lui montrai alors le petit garçon représenté sur la double page sur laquelle nous nous étions arrêtés, déclarant : « C’est lui qui raconte l’histoire. » Et ma fille de me demander : « Mais il s’appelle comment ? » Moi : « Je ne sais pas. Le livre ne le dit pas. » Elle : « On n’a qu’à dire qu’il s’appelle euh… César ! » Une fois le prénom choisi, l’histoire pouvait se poursuivre.

2Cette anecdote, censée d’abord rendre à César ce qui est à César, je la raconte aussi pour illustrer ce que la recherche sur la littérature de jeunesse a établi comme étant l’une des spécificités de l’album : sa double adresse (voir notamment : Prince, 2021, p. 175-234). Objet destiné à être lu à voix haute, par l’adulte à l’enfant n’étant pas encore en mesure de lire par lui-même, il narre en cherchant la complicité de l’un et l’adhésion de l’autre, usant de moyens complémentaires ou contradictoires à ces deux fins. L’album est ainsi dans la majorité de ses réalisations cet objet littéraire complexe et paradoxal qui prévoit la médiation d’un proche pour atteindre son véritable public, construisant nécessairement deux narrataires simultanés, un lecteur-oralisateur – généralement adulte – et un lecteur-auditeur enfant1.

3En repensant à la question de ma fille concernant la narration à la première personne dans Le Bateau vert, je me suis demandé d’où avaient pu venir ses difficultés de compréhension. En somme, quels facteurs objectifs rendaient, dans cette histoire, l’identification du narrateur difficile pour elle au vu de son très jeune âge, alors qu’elle ne l’était pas pour moi ? Pourquoi ne m’avait-elle jamais posé la même question sur d’autres albums que je lui lisais ? En quoi cette information – « qui parle » – lui avait-elle paru décisive pour être à même de continuer de suivre et de comprendre le récit que nous lisions ?

4J’ai d’abord pensé que j’avais tout simplement été un mauvais conteur, lisant le texte sans chercher à mimer la voix du narrateur enfant. La question de ma fille aurait ainsi pu être motivée par la distance ressentie entre l’image de ce petit garçon et le texte qu’elle entendait effectivement comme venant de lui, mais pris en charge par la voix grave de son père. La narration rétrospective permet certes de justifier cette distance, puisque le je narrant au passé correspond bien à une version adulte du je narré représenté par les illustrations ; mais ma fille était-elle en mesure de saisir cette double temporalité, en percevant d’abord le récit via les images qui, elles, actualisent l’histoire dans une illusion d’immédiateté ?

5À la relecture de l’album, j’ai pris conscience de la difficulté du dispositif en tentant de retracer ce qui, même pour moi, aurait pu troubler l’identification du narrateur. Certes, la première phrase cadre d’emblée les modalités énonciatives (première personne, passé composé) : « Je me souviens très clairement, encore maintenant, de ce que nous avons ressenti lorsque nous avons enjambé le mur du jardin de la grande maison ». Mais dans la suite de l’album, bien peu d’indices textuels permettent de lever toute ambiguïté sur l’identité du personnage qui raconte, car la narration est très largement dominée par le nous conjoint du frère et de sa sœur. Une seule autre occurrence discrète du je apparait encore, aux deux tiers de l’album (« Ceci s’appliquait à Alice autant qu’à moi »). Alice, la sœur, n’est par ailleurs nommée et désignée directement que trois fois. Or, les événements relatés sont bel et bien vécus simultanément par le frère et sa sœur, protagonistes conjoints de l’histoire, d’où la confusion possible : la plupart des séquences pourraient tout aussi bien être racontées du point de vue de la grande sœur, à laquelle ma fille était peut-être plus naturellement tentée de s’identifier, jouant elle-même souvent ce rôle d’arpenteuse-défricheuse pour son petit frère, de deux ans son cadet.

6C’est à partir de ces interrogations nées de l’intimité de cette situation de partage que j’ai commencé à porter une attention nouvelle aux modalités énonciatives des albums. Il me semblait en effet que se jouait là un enjeu majeur des études littéraires : j’avais été témoin, via l’expérience de lecture de ma fille, de ce qu’une certaine modalité énonciative – ici une narration assumée par un je discret masqué derrière un nous – pouvait produire comme effet tout à fait concret sur une jeune lectrice ; et comment cette même voix narrative m’engageait, en tant que lecteur-oralisateur, à un défi d’incarnation tout à fait singulier.

7Parce que l’album rend tout à fait saillante cette intrication profonde entre choix énonciatifs et réception des œuvres, m’est apparu tout l’intérêt heuristique d’une étude approfondie de la palette des « scénographies énonciatives » possibles de l’album, au sens que Dominique Maingueneau donne à cette notion, soit « la scène sur laquelle le lecteur se voit assigner une place » (Maingueneau, 2004, p. 193), en somme « une scène narrative construite par le texte » à partir de ses modalités d’énonciation (voix, mode, temporalité). Il me semble par ailleurs que cet examen pourrait nous informer, en retour, des possibles implications esthétiques, cognitives ou éthiques des narrations à la première, deuxième ou quatrième personne dans la littérature en général.

8Dans un article détaillant les résultats d’une étude réalisée auprès d’élèves de maternelle, Emmanuelle Canut et Martine Vertalier envisagent ainsi certaines difficultés posées par les albums à la première personne :

Il est également parfois difficile de distinguer narrateur et locuteurs des dialogues, difficulté d’autant plus grande lorsque le texte n’est pas un récit à la troisième personne à narrateur effacé, avec des dialogues introduits explicitement. Quand les « je » et les « tu » ne sont pas identifiés comme locuteurs de dialogues du texte, nommés avant leurs paroles, cela entraine des confusions avec les « je » et les « tu » énoncés par l’adulte et l’enfant dans leur propre dialogue. Les enfants n’ont pas toujours assez d’expérience pour distinguer narrateur, personnage et lecteur oralisant le texte. (Canut et Vertalier, 2012, p. 56).

9L’usage de la troisième personne demeure, sans doute avant tout pour cette raison pragmatique, largement majoritaire dans la production littéraire en album destinée aux plus jeunes enfants2. En effet, la troisième personne est clarifiante, en ce qu’elle tend à autonomiser la représentation littéraire du réel et favorise à la fois la projection et la distanciation. Au contraire, l’usage du je en narration est conceptuellement plus exigeant, puisqu’il implique une distinction entre la première personne orale située – dans le contexte de la lecture réelle – et la première personne écrite fictionnelle, elle-même toujours également située, cette fois-ci dans la fiction. Autrement dit, le je de la situation d’énonciation réelle ne coïncide pas avec le je de la situation narrative. Dès lors, dans les albums en je, mais aussi dans ceux en tu et en nous, un décalage se fait nécessairement jour, à des degrés divers, entre l’identité de l’instance fictionnelle chargée de raconter l’histoire (le narrateur ou la narratrice) et l’adulte chargé de prendre en charge cette voix (le lecteur-oralisateur ou la lectrice-oralisatrice). C’est, en somme, l’écart bien saisi par ma fille entre l’identité du petit garçon qui raconte l’histoire dans le livre et l’identité de son père qui la lui raconte simultanément dans la réalité.

10Or, l’album à la troisième personne ne produit pas de tels décalages, ou de façon bien moins spectaculaire : en l’absence de narrateur explicite (voire de narrateur tout court), le lecteur-oralisateur peut assumer bien plus aisément n’importe quel point de vue. En conservant sa propre voix pour actualiser l’histoire, il adopte d’emblée et sans ambiguïtés le rôle de conteur du récit, ne « jouant » la voix d’un personnage que dans les dialogues, la plupart du temps explicitement signalés par la présence d’incises. L’enfant a ainsi l’impression que l’histoire s’invente sous ses yeux : l’adulte n’est pas chargé d’incarner un protagoniste du récit, mais plutôt d’interpréter une figure de conteur extradiégétique. Bien entendu, bon nombre d’albums à la troisième personne construisent déjà par touches un narrateur ou un narrataire implicite, en jouant d’un vocabulaire simple et propice à l’oralisation, voire en incluant des marqueurs phatiques ou subjectifs assumés, tels que des interjections ou des phrases exclamatives non attribuées à un personnage, que le lecteur-oralisateur doit alors assumer seul3.

11Mais lorsque la narration est bel et bien assumée directement par une voix subjective – que celle-ci soit désignée par les pronoms je ou nous –, le lecteur-oralisateur dépasse en quelque sorte la figure du conteur pour devenir symboliquement acteur du récit en train de se faire. Symétriquement, lorsque le protagoniste est désigné par le pronom de deuxième personne, c’est l’enfant-auditeur qui se retrouve placé (explicitement ou non) dans la position du protagoniste, ce qui suppose de l’impliquer plus ou moins directement dans l’histoire racontée4.

12Afin d’envisager les implications de telles configurations, j’explorerai ici différentes scénographies énonciatives représentatives de la production d’expression française (et plus exceptionnellement traduite) des années 1990 jusqu’à nos jours. Il s’agira d’envisager successivement les situations dans lesquelles la voix narrative en je est confiée à un narrateur-enfant, puis celles où elle est assumée par un personnage-narrateur adulte s’adressant à un tu enfantin, avant d’examiner des situations plus complexes impliquant une narration en tu ou en nous (en l’absence d’un je identifiable) ; j’aborderai enfin brièvement le fonctionnement de quelques albums ayant recours à une démultiplication des voix narratives.

Scénographies inversées : voix d’enfants et voix « non naturelles »

13De nombreux albums à la première personne choisissent d’adopter le point de vue d’un enfant ; c’est le cas par exemple dans Sam et son papa (1998) de Serge Bloch, qui met en scène le quotidien d’un petit garçon, Sam, à partir de sa voix restituée dans une langue simple et truculente qui cherche à rendre compte de cette spontanéité de l’expression enfantine :

Moi, j’aime les histoires !

Les petites histoires le matin quand on est pressé.

Les histoires, au dîner, pour me faire manger.

Surtout celle avec le GRAND GÉANT qui attrape LE DRAGON et le jette dans le court-bouillon !

14L’enfant absorbe des morceaux de phrases entendus – ici un fragment d’histoire raconté par le père, que Sam restitue sans doute mot pour mot (en témoigne la rime entre dragon et court-bouillon). La mise en scène d’une voix d’enfant procède au fond d’une inversion des rôles prévus par le dispositif de l’album : le lecteur-oralisateur adulte est appelé à se mettre dans la peau d’un enfant. L’enfant-auditeur, quant à lui, est invité à se figurer le point de vue d’un adulte-témoin : l’inversion énonciative invite donc en quelque sorte les deux acteurs de la lecture partagée à une forme de décentrement, favorisant une empathie réciproque (voilà comment je te perçois, voilà comment je suis perçu). Mais pour fonctionner pleinement, un tel dispositif est en revanche assez exigeant pour l’adulte, puisqu’il implique un certain effort d’incarnation pour donner vie à cette voix enfantine.

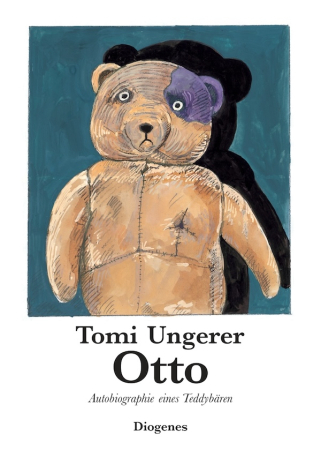

15Pour contourner cette difficulté, la voix du narrateur enfant est bien souvent transposée dans une figure animale5, voire une peluche ou un doudou, objets proches du jeune enfant. La voix d’un ours en peluche nous racontant sa propre histoire se trouve ainsi mise en scène dans le célèbre album Otto. Autobiographie d’un ours en peluche (1999) de Tomi Ungerer (fig. 1) : le procédé sera repris par d’autres auteurs, à l’instar d’Alexis Deacon (Pendant que tu dors, [2005] 2006) ou de Grégoire Solotareff et Olga Lecaye (Je suis perdu, 2002).

Figure 1. Tomi Ungerer, Otto. Autobiographie d’un ours en peluche, 1999, couverture. © Diogenes.

16Dans Otto, le sous-titre indique d’emblée le jeu générique : si l’adulte n’a aucun mal à saisir le décalage fictionnel, en ce qu’il ne perd jamais de vue que le livre est bien le produit d’un auteur nommé sur la page de couverture, tout le dispositif mis en place dans l’album fait en sorte que l’enfant adhère à l’idée qu’il est en train de lire une autobiographie, c’est-à-dire que l’histoire qu’il entend aurait vraiment été écrite par Otto. L’album répond en ce sens à tous les critères du pacte autobiographique établis par Philippe Lejeune, avec une narration rétrospective mettant en scène l’écart entre un je narrant et un je narré, et se termine sur la mise en scène iconotextuelle du doudou écrivant sa propre histoire à la machine à écrire, affublé soudain des atours de l’intellectuel – cravate, chemise, lunettes rondes : « Pour m’occuper, j’ai écrit cette histoire en la tapant comme je pouvais sur la machine à écrire de David. Et la voici… »

17À la relecture, la mise en scène de l’ours en peluche dans la peau d’un écrivain apparait aussi, pour l’adulte, comme une invitation à lire l’inverse, soit la figuration de l’auteur en ours en peluche. En effet, l’album relate les ravages de la Seconde Guerre mondiale dans la perspective de cet ours, témoin et victime collatérale de la grande histoire : or, Tomi Ungerer, né en 1931, a lui-même vécu de manière directement traumatique ces événements durant son enfance en Alsace6. Tout cela concourt à faire de cet album une œuvre très personnelle pour l’auteur, dont le prénom de plume (diminutif de Jean-Thomas), en quatre lettres, rappelle d’ailleurs joliment celui de l’ours7.

18La transposition de la voix enfantine dans un objet transitionnel permet en outre de favoriser autrement une forme d’empathie et de rapprochement entre le lecteur-oralisateur et l’enfant-auditeur : si le doudou apparait au début de l’histoire comme un être aussi « jeune » que l’enfant auquel il est offert, il devient à la fin un « adulte » marqué, physiquement et émotionnellement, par une vie faite de drames, de séparations et de retrouvailles avec son premier propriétaire, devenu lui aussi un vieil homme. Le décalage supplémentaire offert par cette figuration fictionnelle détache donc la voix narrative du souci d’imiter une voix enfantine : elle peut assumer un style plus sobre et conventionnel que tout lecteur-oralisateur adulte est à même de s’approprier facilement.

19Le renversement empathique que produit l’album raconté par une voix enfantine peut offrir d’autres perspectives plus complexes de dédoublement ou de décalage. Anthony Browne le montre dans plusieurs de ses albums, dont Une autre histoire (2009), qui se présente comme une variation autour du célèbre conte de Boucle d’Or et les trois ours. Mais le récit, cette fois-ci, est raconté du point de vue du petit ours, à la première personne et au passé. Si le texte épouse exclusivement sa perspective, les illustrations rendent compte de deux récits parallèles. L’histoire du petit ours narrateur et de sa famille est ainsi narrée sur les pages de droite – en couleur vive – tandis que, silencieusement, une autre histoire est esquissée par les vignettes en nuances de gris des pages de gauche.

20Les deux histoires simultanées jouent de tous les contrastes : celle de gauche, dont la narration est strictement visuelle, s’inscrit dans une esthétique réaliste – on y voit une petite fille qui, bientôt, perd de vue sa mère et se retrouve seule, perdue dans une grande ville ; celle de droite, quant à elle, assume l’onirisme d’une famille d’ours vivant comme des humains. Les deux récits finissent par se rejoindre au moment de la rencontre entre la famille ours et la petite fille, avatar de Boucle d’Or, réfugiée dans leur maison : pour la première fois, alors, une double page offre deux versions simultanées de la même scène (fig. 2).

Figure 2. Anthony Browne, Une autre histoire, 2009. © L’école des loisirs / Kaléidoscope.

21Mais les deux perspectives ne se recoupent pas tout à fait : à gauche, dans le point de vue de la fillette, la famille ours, de face, est immense et menaçante, et les cheveux de l’enfant tombent sur ses épaules ; dans le point de vue des ours et plus particulièrement du plus jeune, la petite fille est allongée très loin dans le lit, les cheveux étalés sur l’oreiller. L’album procède au fond par un croisement des points de vue internes : plutôt que de restituer la scène telle qu’elle se serait produite, elle nous est montrée telle qu’elle est perçue par les deux enfants qui la vivent8. À la fuite de la fillette montrée à la page suivante répondent ensuite les derniers mots du narrateur, face à sa fenêtre : « J’aimerais bien connaître son histoire. » Ce vœu restera déçu pour lui, mais pas entièrement pour nous, puisqu’une double page finale, sans texte, restitue, en quelques vignettes, les retrouvailles entre la petite fille et sa mère.

22Le choix de la première personne permet donc à Anthony Browne non seulement de réécrire un conte célèbre dans la perspective d’un personnage « secondaire » – ici, le petit ours de Boucle d’Or – mais aussi de rendre compte habilement du décalage des perceptions qui est au cœur du conte original. En épousant simultanément les deux perspectives internes, celle de la fillette par l’image et celle du petit ours par la voix, l’histoire rejoue le malentendu entre la famille ours surprise par cette intrusion et cette petite fille égarée, attirée par la porte entrouverte d’une imposante demeure.

Scénographies (plus ou moins) configurantes : voix d’adultes adressées

23Deux récents albums d’Oliver Jeffers – Nous sommes là ([2017] 2018) et Toi et moi (2020) – font cette fois-ci explicitement du narrateur une figure parentale, s’adressant à l’enfant : « Qu’allons-nous construire, toi et moi ? D’abord, regroupons tous nos outils… pour assembler, petit à petit. » Les rôles construits par l’énonciation correspondent donc ici à la situation de la lecture à voix haute : je adulte + tu enfant, rassemblés dans un nous. Mais cette coïncidence textuelle est contrebalancée par l’évocation d’une situation d’échange qui n’est pas forcément celle de la lecture : les illustrations notamment spécifient les personnages représentés en les distinguant d’emblée des lecteurs et lectrices potentiels. Alors que le texte n’attribue pas explicitement de genre au duo adulte-enfant, les illustrations montrent sans équivoque un père et sa fille (fig. 3).

Figure 3. Oliver Jeffers, Toi et moi, 2020. © L’école des loisirs / Kaléidoscope.

24Nous sommes là fonctionne selon les mêmes modalités (je parental + tu enfantin, avec forte présence d’un nous) mais cette fois-ci, le parent et l’enfant ne sont jamais représentés par les illustrations. Dans ces deux exemples, l’usage de la première personne adressée adjointe à un présent synchrone gomme tout écart linguistique avec le langage du dialogue spontané – seules les images sont alors chargées de « faire fiction ».

25Par ailleurs, dans les deux cas, aucune « histoire » n’est vraiment racontée : on touche donc en quelque sorte aux limites de la narrativité. De ce point de vue, ces albums semblent moins constituer des récits que des objets de médiation transgénérationnels, réceptacles à partir desquels peut s’opérer un moment de complicité entre un lecteur-oralisateur et un enfant-auditeur à même de se reconnaitre dans la situation représentée9.

26À la lecture d’un certain nombre d’indices paratextuels, il semble clair que l’auteur ancre en outre sa démarche dans un geste autobiographique assumé : dans Toi et moi, la dédicace du livre indique « Pour ma fille, Mari » accompagnée d’une image du père tenant la main de sa fille, tels que représentés dans l’album ; dans Nous sommes là, la quatrième de couverture constitue une adresse explicite au fils de l’auteur : « Pour mon fils, Harland. Ce livre a été écrit pendant les deux premiers mois de ta vie alors que je cherchais un moyen pour tout t’expliquer. Voici les choses que je pense que tu dois savoir. »

27Or, un tel dispositif éditorial n’a-t-il pas pour corollaire de cibler explicitement, et sans doute volontairement, un lectorat spécifique ? Ces albums semblent en effet conçus pour fonctionner de façon privilégiée dans une situation de lecture impliquant un parent et son enfant et a fortiori, pour Toi et moi, un père et sa fille. De ce point de vue, il serait intéressant de voir comment ces albums pourraient être lus dans un contexte s’éloignant largement de la situation représentée – pourraient-ils par exemple être lus par une bibliothécaire ou un maitre d’école à plusieurs enfants ? Le cas échéant, quelles adaptations ces lecteurs-oralisateurs seraient-ils contraints de faire pour que l’album continue de fonctionner ? Peut-on imaginer qu’une mère lisant Toi et moi à son enfant puisse (doive ?) faire le choix de remplacer le « Je » par une troisième personne, « Ton père », pour reconstruire une adéquation entre le texte et les images ?

28Si l’expression d’une subjectivité parentale (individuelle ou collective) est le cas le plus fréquent dans l’album représentant une voix adulte, ce n’est évidemment pas le seul possible. Dans Ils arrivent ! (2018), Albertine et Sylvie Neeman donnent la parole à une maitresse d’école, dessinée sur les deux premières doubles pages, à gauche, avec sa parole reproduite à droite :

Ça y est. Je les entends.

C’est eux. Je suis sûre que c’est eux.

Je ne les vois pas mais je les entends.

29Tout l’album repose sur un effet d’attente quant à l’identité de ce « ils » présent dès le titre : qui sont-ils, ces monstres étranges que la couverture représente ? La réponse n’est jamais donnée par le texte – qui jusqu’à la fin se garde de révéler l’antécédent du pronom « ils », répété de façon anaphorique –, mais bien par la dernière double page, où l’on voit finalement les monstres transformés en enfants d’une salle de classe. L’album peut alors être relu comme le monologue intérieur de la maitresse, les illustrations figurant ses angoisses face à ces petits démons qu’elle s’apprête à accueillir pour ce premier jour d’école (fig. 4) – manière de figurer, pour l’enfant à qui s’adresse l’histoire, que les « grandes personnes » peuvent également avoir une imagination débordante, et toutes sortes de raisons d’avoir peur.

30Si une voix adulte désigne ici aussi explicitement un personnage représenté et identifiable, elle s’avère déjà bien moins configurante que chez Jeffers : en effet, ici une histoire – même sommaire – est bel et bien racontée. En outre, le suspense sur l’identité du « ils » permet aussi de saisir progressivement l’identité du je : la situation de la maitresse face à sa classe n’est explicite qu’à la dernière double-page de l’album. À la première lecture de l’album, ni le lecteur-oralisateur ni l’enfant-auditeur ne sont donc tout à fait en mesure de saisir avant la fin la profession de cette narratrice adulte.

Figure 4. Albertine et Sylvie Neeman, Ils arrivent !, 2018, deux dernières doubles pages. © La Joie de lire, Genève.

31Comme pour les voix enfantines, bien souvent, les voix adultes construites par l’album renvoient par analogie à des figures animales : c’est par exemple le cas dans la célèbre série Spot de Eric Hill, initiée par le livre-jeu Où est Spot, mon petit chien ? ([1980] 2011) où un parent chien part à la recherche de son petit chiot, à travers différentes pages à rabats. La transposition de la figure parentale dans un animal favorise là encore une réappropriation par n’importe quel type de lecteurs et lectrices. En effet, si les personnages canins représentés semblent fonctionner dans la série de Eric Hill comme le dédoublement symbolique d’un duo adulte-enfant, cette transposition évacue d’emblée toute détermination sociale (de genre ou de classe, par exemple). Par ailleurs, le dispositif ludique de l’album invite les deux lecteurs ou lectrices à un jeu complice placé sous le signe de la collaboration : l’enfant-auditeur s’amuse avec le lecteur-oralisateur à retrouver Spot, en le cherchant d’une page à l’autre, soulevant les rabats.

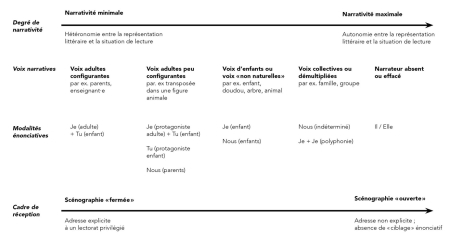

32Ces différents exemples permettent de dessiner progressivement un continuum des cadres de réception que produisent ces différentes scénographies énonciatives plus ou moins configurantes (fig. 5). Ils montrent bien que celle qui reproduit le plus précisément possible la situation de la lecture à voix haute est sans doute aussi celle qui, paradoxalement, préconfigure le plus clairement un cadre de réception privilégié, exclusif et éventuellement excluant. C’est aussi la scénographie qui tend à pousser à ses limites la narrativité de l’album – dans un tel cas, on peut en effet légitimement s’interroger sur le statut même de l’objet, qui n’est peut-être plus un « récit » à proprement parler. Les albums qui tendent au contraire à tisser un récit n’échappent pas, semble-t-il, à la nécessité de reconstruire d’une façon ou d’une autre l’autonomie de la représentation fictionnelle par différents moyens, consistant à produire autant de décalages possibles avec la situation de lecture réelle. Or plus ces décalages sont importants, plus le cadre de réception tend à s’ouvrir jusqu’à rejoindre, au fond, le fonctionnement plus classique d’une narration à la troisième personne dans lequel, par définition, cette configuration est minimale.

Figure 5. Schéma sous forme de continuum envisageant les relations entre le degré de narrativité, les voix narratives impliquées, les modalités énonciatives mises en œuvre et le cadre de réception.

Scénographies peu configurantes : voix collectives, protagoniste interpellé et voix multiples

33La narration en tu ou en nous ou une narration avec plusieurs je narrant en alternance correspondent à des scénographies énonciatives complexes dont les effets de réception tendent pourtant à se rapprocher de ceux des albums à la troisième personne, et ce même dans le cas où c’est une voix parentale qui est explicitement portée par un nous. Dès lors que ce nous parental n’est pas immédiatement rattachable à un je identifiable, les effets de cadrage énonciatif s’estompent nettement. Un tel dispositif est à l’œuvre dans Notre fille (2020) d’Anthony Browne, dans lequel des parents, jamais représentés par les illustrations, parlent de leur fille à la troisième personne : « Elle est merveilleuse, notre fille. Elle sait tout faire. Grimper, sauter, dessiner… et même nager ! Rien ne lui résiste ! C’est notre super-héroïne. » Or, les parents-narrateurs de Notre fille peuvent, puisqu’ils ne sont pas dessinés, renvoyer à n’importe quelle configuration familiale (à l’exception de la famille monoparentale) hétéro- ou homosexuelle. En outre, le choix de la troisième personne pour désigner la petite fille représentée à l’image, par ailleurs jamais nommée, ne génère pas non plus d’homologie directe entre l’enfant-auditeur et le personnage dessiné et décrit par le texte.

34Or, l’ambivalence référentielle du nous produit ici un tremblé interprétatif intéressant : qui parle dans l’album, et à qui ? Plusieurs lectures sont possibles : la première suppose de considérer que les parents parlent ensemble ou alternativement à travers un nous conjoint – à la manière du nous parental de la nouvelle Baby de Susan Sontag, par exemple10 ; la seconde postulera que l’un des parents s’adresse à l’autre. Dans les deux cas, l’enfant désigné à la troisième personne par une voix subjective (individuelle ou collective) ne peut être considéré comme l’allocutaire (implicite) du discours fictionnel : il est, a priori, extérieur à la situation d’énonciation. Cette disjonction entre l’adresse fictionnelle et celle impliquée par le dispositif de lecture partagée produit un effet intéressant : l’enfant-auditeur se retrouve en quelque sorte projeté dans la position de témoin faisant irruption dans un discours parental auquel il n’aurait, a priori, pas accès dans le monde réel. La scénographie énonciative offre en quelque sorte une manière détournée – transitive, au détour de la fiction – pour le parent en position de lecteur de témoigner son affection et son admiration pour son enfant11.

35Des voix enfantines peuvent aussi se rejoindre dans un nous. Dans Les Fabuleuses poches d’Angélique Brioche (2010) de Quentin Blake, l’instance narrative reste floue, grâce à l’ambiguïté offerte par le pronom de quatrième personne : « Nous aimons Angélique Brioche, avec son manteau plein de poches. » Qui prononce cette phrase ? Un des enfants figurés ? Tous à la fois, ensemble ou alternativement ? Impossible de le dire, et c’est sans doute l’un des intérêts majeurs de la mise en œuvre du nous dans l’album : ici, le pronom renvoie d’abord à la ribambelle d’enfants que les pages représentent, mais aussi, par extension, à tous les enfants-auditeurs qui s’émerveilleront de concert sur les fabuleuses choses à trouver dans le manteau de ce curieux personnage au nom fantasque. Le nous des enfants offre plusieurs extensions possibles : « Elles sont… fabuleuses, les poches de notre Angélique Brioche ! » Tandis que l’album se clôt sur cette exclamation, le déterminant possessif de quatrième personne invite l’enfant-auditeur à faire sienne cette déclaration – puisqu’avec les autres enfants, il s’est fait témoin de toutes ces merveilles improbables sorties de ce manteau (d’un évier de cuisine à un éléphant vert et rose). Et le nous enfantin de cet album peut aussi inclure, par extension, l’adulte chargé d’actualiser le texte, si possible avec un enthousiasme débonnaire. En obligeant le lecteur-oralisateur à se mettre « dans la peau » d’un groupe d’enfants, Les Fabuleuses poches d’Angélique Brioche vise ainsi à amoindrir l’écart entre les deux adresses de l’album.

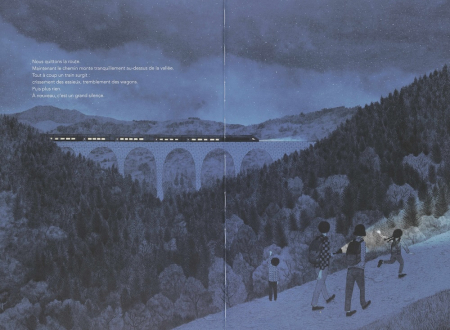

36Un phénomène semblable s’opère dans Nous avons rendez-vous (2018) de Marie Dorléans, même si, en l’occurrence, les illustrations ne laissent aucune ambiguïté sur l’identité restreinte du nous : un petit frère et sa grande sœur, réveillés au milieu de la nuit par leurs parents pour aller admirer ensemble le lever du soleil. La scénographie est rendue explicite dès la première double page, montrant les deux enfants endormis dans leur chambre, accompagnés de ces mots : « Cette nuit, maman a ouvert la porte de notre chambre : “Les enfants, chuchote-t-elle, nous avons rendez-vous…” »

37L’usage du passé composé fait rapidement place au présent, tandis que l’album rend compte de la marche familiale à travers le village, puis dans la campagne, jusqu’en haut d’une montagne où s’arrêter enfin pour regarder. Or, à mesure que les images ne se concentrent plus seulement sur les enfants mais sur l’ensemble de la famille, l’énonciation accompagne le mouvement, et le nous renvoie progressivement aux adultes et enfants rassemblés dans cette expérience partagée (fig. 6).

Figure 6. Marie Dorléans, Nous avons rendez-vous, 2018. © Seuil Jeunesse.

38Le choix du nous permet donc à Marie Dorléans d’épouser le point de vue des enfants sans chercher à imiter leur langage – le choix énonciatif préserve dès lors et paradoxalement la logique de la lecture à voix haute par l’adulte, qui peut faire siennes les impressions communes que le récit restitue : « Ce qui frappe d’abord, en pénétrant dans la campagne, c’est l’odeur fauve de l’herbe sèche et le chant cadencé des sauterelles. Puis peu à peu tout sort de l’ombre car nos yeux s’habituent à la nuit. »

39Dans la prose romanesque, l’ambivalence référentielle du pronom nous produit le plus souvent une forme de suspens énonciatif éventuellement déstabilisant pour le lecteur, incapable de saisir, parfois jusqu’à la fin du livre, qui est en train de raconter l’histoire. Dans l’album, les images permettent de lever d’emblée l’essentiel de cette incertitude, et le renvoi référentiel est donc rapidement, si ce n’est immédiatement, clarifié. Dès lors, la mise en scène d’un narrateur collectif identifié et représenté par l’album à la quatrième personne parait fonctionner comme une stratégie particulièrement opérante pour la construction d’une subjectivité plus discrète.

40D’une tout autre façon, la narration à la deuxième personne permet aussi de jouer sur la présence d’une voix subjective « fantomatique ». Elle demeure pourtant assez rarement mise en œuvre dans les albums. Le plus souvent, le tu mobilisé dans l’album ne désigne pas un personnage représenté par les illustrations mais correspond à une adresse explicite à l’enfant-auditeur. Son usage remplit alors une fonction essentiellement ludique, invitant l’enfant à participer directement à l’histoire racontée. C’est le procédé sur lequel reposent notamment les livres-jeux de Matthieu Maudet ou encore Chhht ! (1991) de Sally Grindley et Peter Utton, dans lequel l’adulte-liseur et l’enfant-auditeur explorent ensemble le château d’un géant, en prenant soin de ne réveiller personne sur leur chemin, jalonné de pages à rabats12. Lorsque la deuxième personne désigne au contraire le protagoniste de l’histoire racontée, représenté par les illustrations, on peut se demander dans quelle mesure son usage produit des effets comparables à ce qui se vérifie dans le roman, en développant éventuellement, comme le suggère Daniel Seixas Oliveira (2021), la portée délocutive du pronom aux dépens de sa dimension interlocutive, fortement amoindrie.

41Dans la série Qui a peur de… ? de Fanny Joly et Jean-Noël Rochut, un petit garçon que les illustrations représentent affronte ses peurs – d’un loup, d’un monstre, d’un dragon. Le fait que le petit garçon soit représenté par les illustrations fait de lui un protagoniste à part entière de l’histoire, pourtant assimilé à la position d’un narrataire fictionnel par le texte, à l’instar de l’enfant-auditeur dans le monde réel. Cette fois-ci, ce n’est pas le lecteur-oralisateur qui est chargé d’incarner un personnage-narrateur, mais l’enfant-auditeur qui se retrouve interpellé par le récit lui-même, configuré autour de cette adresse au protagoniste central13 (fig. 7).

Figure 7. Fanny Joly et Jean-Noël Rochut, Qui a peur du dragon ?, 1990. © Fanny Joly (www.fannyjoly.com) / Storyplay’r (www.storyplayr.com).

42En l’absence d’un je intradiégétique, le lecteur-oralisateur est pourtant replacé dans une position extérieure à l’histoire racontée, similaire à celle qu’il occuperait dans un récit à la troisième personne. Comparons pour en rendre compte ce passage tiré de Qui a peur du dragon ? (1990) avec une version simulée à la première, puis à la troisième personne (je souligne) :

(a) Quand soudain, le sol tremble très fort. Tu entends un bruit de forge. Et une odeur abominable te prend à la gorge. Tu lèves le nez. C’est un dragon qui vient d’atterrir ! Il respire, là, juste au-dessus de toi !

(b) Quand soudain, le sol tremble très fort. J’entends un bruit de forge. Et une odeur abominable me prend à la gorge. Je lève le nez. C’est un dragon qui vient d’atterrir ! Il respire, là, juste au-dessus de moi !

(c) Quand soudain, le sol tremble très fort. Il entend un bruit de forge. Et une odeur abominable le prend à la gorge. Il lève le nez. C’est un dragon qui vient d’atterrir ! Il respire, là, juste au-dessus de lui !

43Le segment souligné est interprétable dans les trois cas comme une forme de discours indirect libre (non locutoire), imputable au personnage-enfant. C’est la lecture qui s’impose dans la version (c), autrement dit l’on considère avoir affaire ici à la représentation d’un discours autre – ou, pour reprendre la terminologie d’Alain Rabatel, un point de vue représenté. Mais dans la version à la première personne (b), ce segment peut plutôt être lu comme appartenant au discours du narrateur –, ce qui revient au même, puisque les deux instances se confondent14. Or, dans la version (a), les deux lectures, également possibles, ne s’équivalent plus : on peut soit envisager qu’il s’agisse d’une intervention du narrateur-adulte, implicitement suggéré par l’adresse à l’enfant, soit imputer le segment à du discours indirect libre rapporté au personnage-enfant désigné par le pronom tu. Aussi bien, dans le dispositif d’une lecture partagée, cette double lecture offerte par la deuxième personne joue pleinement son rôle : la parole peut être dite et reçue par le lecteur-oralisateur et par l’enfant-auditeur comme émanant à la fois de la pensée du personnage enfant et de la réflexion d’un adulte témoin de la scène. Si l’usage du nous permettait d’épouser simultanément les deux adresses de l’album, l’usage du tu les prend en charge, pour ainsi dire, alternativement15.

44L’album peut enfin assumer une modalité pleinement polyphonique, impliquant non plus une seule voix narrative, mais bien plusieurs en alternance. Il nous faut ici distinguer deux variantes de cette démultiplication des voix, selon qu’elle s’applique ou non à des « énoncés narratifs » (Combe, 1990). En effet, l’album peut procéder par une modalité théâtrale, en faisant s’alterner des voix de personnages dialoguant entre eux, sans qu’aucune instance de régie n’encadre ces paroles : c’est ce qui se produit par exemple dans Ni l’un ni l’autre (2020) d’Anne Herbauts, où s’enchainent des voix de différents animaux humanisés, à la recherche de leur identité (fig. 8) ; mais aussi dans Les Œufs verts au jambon ([1960] 2017) de Dr. Seuss, mettant en scène un conflit entre deux personnages, le premier (« Sam-c’est moi ») voulant faire goûter au second le curieux plat éponyme, le second refusant tout net de se laisser tenter. Dans ces deux exemples, aucune instance verbale ne prend en charge ni ne régit – à un niveau supérieur – l’histoire racontée, qui ne passe que par les images et les paroles effectivement prononcées des personnages entre eux16.

Figure 8. Anne Herbauts, Ni l’un ni l’autre, 2020.

© image publiée avec l’aimable autorisation de l’autrice et des Éditions Casterman.

45Une autre modalité polyphonique implique au contraire l’enchevêtrement de plusieurs énoncés narratifs, comme dans le roman à narrateurs multiples. C’est le cas par exemple d’Une histoire à quatre voix (1998) d’Anthony Browne, qui raconte successivement la même histoire selon le point de vue de quatre personnages-narrateurs différents : une mère et son fils Charles ; un père et sa fille Réglisse. Les deux récits parallèles fonctionnent en rigoureuse symétrie : un père et sa fille sortent au parc avec leur chien ; une mère et son fils sortent au parc avec leur chien. Les enfants se rencontrent et jouent ensemble, puis rentrent chez eux. Chaque voix fait l’objet d’un chapitre séparé (« Première voix » ; « Deuxième voix » ; etc.), marqué par un changement typographique. Les voix des deux adultes sont d’abord présentées successivement, avant de laisser place à la version des deux enfants.

46Mais tout l’intérêt de l’histoire tient évidemment aux différences rendues visibles par le croisement des voix subjectives : non seulement en termes de classe sociale – Charles venant d’une famille bourgeoise, Réglisse d’un milieu prolétaire – mais aussi en termes de perception. Si leur rencontre est vécue par les deux enfants comme l’événement marquant de leur journée, le récit des parents est tout autre : la mère de Charles se souvient simplement de sa peur d’avoir égaré son fils avant de le retrouver « avec une fillette qui avait très mauvais genre », quand le père de Réglisse, après avoir consulté les offres d’emploi dans le journal, sur le banc du parc, retient pour sa part que sa fille lui a « bien remonté le moral », tandis qu’ils ont « bavardé gaiement tout au long du chemin » pour rentrer chez eux.

47Ce type de narration complexe est évidemment passionnant à analyser pour l’adulte, qui fait sans peine les liens entre les différentes histoires et est en mesure d’en saisir les enjeux sociopolitiques – en revanche, son accessibilité pour l’enfant pose question. La première fois que j’ai lu cette histoire à ma fille, je me suis aperçu qu’elle n’avait pas été en mesure de relier les différents points de vue : elle identifiait chaque séquence narrative comme étant parfaitement autonome. Pour elle, ce n’était pas la même histoire racontée quatre fois, mais bien quatre histoires différentes, qui tournaient toutes plus ou moins autour du même motif17.

Du lecteur modèle au lecteur modelé

48Ce parcours autour des différentes modalités subjectives de l’album, s’il se voulait aussi représentatif que possible, ne prétendait pas pour autant épuiser tous les possibles énonciatifs propres à la littérature en albums. Il entendait surtout montrer comment les scénographies énonciatives induites par l’usage de la première, deuxième ou quatrième personne produisent soit une résonance singulière, soit une forme de décalage avec la réalité du dispositif de lecture partagée propre à ce médium singulier. En construisant un narrateur ou un narrataire fictionnel, éventuellement représenté par les images, l’album en voix subjective ne construit pas seulement un « lecteur modèle » (au sens de Umberto Eco, [1979] 2008) mais modèle plutôt son lecteur-oralisateur : le lecteur impliqué (Wolfgang Iser, [1976] 1997) devient, par le biais de l’énonciation subjective, un conteur impliqué, que l’adulte a la charge d’incarner.

49Pour en jouer pleinement ou, plus souvent, estomper autant que possible cet effet de modelage énonciatif, les albums en voix subjective peuvent ainsi choisir soit d’adopter la perspective d’un parent s’adressant à son enfant (Oliver Jeffers), démarche ayant pour corollaire la construction d’un cadre de réception restreint ; soit au contraire tenter de reconstruire par divers moyens une distance entre la perspective du lecteur-oralisateur et le je du narrateur. Dans le premier cas, on l’a vu, le langage de l’album tend à effacer tous les marqueurs linguistiques le séparant de celui du dialogue spontané (je parental + tu enfantin, usage du présent synchrone) et le degré de narrativité est minimal, au profit d’une opération de médiation intergénérationnelle intransitive. En assumant un dispositif autobiographique, un tel album invite donc à envisager une certaine hétéronomie entre la représentation fictionnelle et le réel.

50Dans tous les autres cas, nous avons vu que les auteurs et autrices d’albums en voix subjective trouvent différentes manières de (re)produire, à des degrés divers, un décalage entre la situation de lecture et la fiction mise en mots et en images. C’est le cas lorsque le dialogue parent-enfant est pris en charge par l’intermédiaire de figures animales ou végétales (voix « non naturelles ») reconstruisant déjà, par le truchement du symbolique, une certaine distance entre les personnages de la diégèse et les acteurs de la lecture. D’autres stratégies permettent d’élargir ce cadre de réception : d’abord le choix d’une voix enfantine, renversant à dessein le dispositif de lecture (le lecteur-oralisateur mis dans la peau d’un enfant-conteur) ; ensuite l’usage des deuxième ou quatrième personnes, offrant au fond une subjectivité plus diluée ou discrète ; enfin la démultiplication des personnages-narrateurs dans une modalité polyphonique. Ces diverses scénographies tendent à replacer les deux narrataires de l’album au même niveau, non plus l’un racontant à l’autre mais les deux se racontant ensemble ; d’une certaine façon, ces albums en voix subjective décentrant le dispositif sémiotique d’une adresse unilatérale d’un lecteur-oralisateur à un enfant-auditeur, s’ils exigent un effort d’incarnation supplémentaire pour l’adulte, favorisent en retour des modalités de lecture participative, inclusive et collaborative, où les rôles s’intervertissent.

51Dans toutes mes analyses, j’ai d’ailleurs borné volontairement mon attention aux modalités énonciatives de l’album en faisant, par commodité, comme si la lettre du texte était strictement suivie : il va de soi néanmoins que dans la plupart des cas, le lecteur-oralisateur et l’enfant-auditeur, dans le rituel d’une lecture effective, s’offriront le loisir de la transgresser. En lisant, l’enfant interrompt, concentre son attention sur un personnage qu’il montre du doigt, commente la lecture en train de se faire : l’adulte à son tour ajoute parfois des mots, voire (je parle ici d’expérience) choisit de changer le temps des verbes ou la personne parce que cela lui convient mieux. Le rituel de la lecture à voix haute s’apparente alors à une expérience ludique et créative où, en dernier recours, la seule limite est l’imagination des deux complices. Les lecteurs modelés par l’album le modèlent donc en retour18.

52Si j’ai voulu montrer ici comment l’album et l’énonciation subjective fonctionnent ensemble, il est frappant de constater ce que l’album nous apprend peut-être de la manière dont l’énonciation subjective fonctionne dans la prose romanesque contemporaine. Car le dispositif d’Une histoire à quatre voix d’Anthony Browne est semblable à celui de plusieurs romans de Laurent Mauvignier, à l’instar du tout premier, Loin d’eux (1999), qui raconte l’histoire d’une disparition du point de vue de quatre personnages : le père, la mère, l’oncle et la tante du disparu, Luc (qui ne prendra la parole qu’une seule fois, au présent, de même que sa cousine Céline, dont la voix clôt le roman). Quant à la modalité polyphonique non narrative, elle correspond assez bien à la scénographie que Fatou Diome met en place dans Kétala (2006), dans lequel elle imagine une discussion entre les meubles d’un défunt dans un appartement sur le point d’être vidé19.

53Or, en rendant visibles et sensibles les spécificités de chaque modalité narrative qui ne peuvent être saisies comme étant strictement équivalentes ou ne relever que d’un choix arbitraire aux conséquences exclusivement esthétiques (style, thème, intrigue), en nous forçant à envisager des enjeux de réception centrés sur des configurations de lecture située, ces considérations invitent en outre à prendre en compte les dimensions trop souvent ignorées par la narratologie classique20 quant aux différences substantielles qui existent entre récits en je, tu, vous, il/elle, nous, ils/elles en termes d’implications idéologiques et éthiques (quel ethos pour quel type de voix ; qui raconte et au nom de qui) ou cognitives (comment saisir la frontière ou les porosités entre la représentation littéraire et le réel dans lequel elle s’inscrit et avec lequel elle interagit). Si les médiums diffèrent, les modalités se rejoignent et produisent un certain nombre d’effets communs. Aussi bien, réfléchir à l’énonciation des albums nous aide sans doute, en retour, à mieux lire et analyser le roman.