Naissances de l’album au xixe siècle. Du genre éditorial à l’art iconotextuel, perspectives théorique et historique

1Contrairement à la bande dessinée, dont les principaux théoriciens s’accordent pour dire qu’elle commence globalement avec Rodolphe Töpffer, le dispositif sémiotique de l’album ne semble pas avoir d’origine très précise. On s’accorde en général pour la faire remonter au xixe siècle. Mais quand plus précisément ?

2Thierry Smolderen, dans Naissances de la bande dessinée (2009), tout en accordant un rôle central à Töpffer, a pensé les origines de la bande dessinée comme un processus continu et multiple. On peut s’inspirer de ce modèle pour penser l’émergence de l’album. Processus continu, dans la mesure où, s’il y a bien des « monuments » et des dates importantes, l’émergence de ce qu’on appelle aujourd’hui un album pour enfants se déroule tout au long du xixe siècle dans un espace européen mettant en relation la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France. Processus multiple, dans la mesure où il existe plusieurs étapes de construction historique, qu’on peut essayer de modéliser théoriquement en mobilisant non pas une mais plusieurs définitions de l’album.

3Pour arriver à décrire le processus de ces naissances multiples tout au long du xixe siècle, je suggèrerai que l’album demande à être appréhendé comme un genre éditorial avant de pouvoir l’être comme un art : historiquement, c’est une forme de livres avant d’être un moyen d’expression artistique, un objet matériel et économique avant d’être un objet esthétique et sémantique. Je m’en explique dans deux premières parties théoriques, la première touchant aux problèmes généraux de définition de l’album, la seconde sur l’album en tant qu’iconotexte – pour aboutir à trois définitions de l’album : comme genre éditorial au sens large, comme genre éditorial au sens restreint, comme art iconotextuel. La troisième partie tente de repérer dans l’histoire des livres d’images au xixe siècle les étapes d’émergence de la « forme album », qui ne devient une forme culturelle à part entière que quand elle est reconnue comme telle par les éditeurs susceptibles de les produire et par un lectorat intergénérationnel avide d’images, autrement dit, et moyennant de nécessaires décrochements chronologiques selon les aires culturelles, lorsqu’elle se stabilise en tant que genre éditorial.

Définitions de l’album

4Pour écrire une histoire de l’album, il faut délimiter son objet, travail définitionnel qui constitue un champ de recherche déjà arpenté (Nières-Chevrel, 2012 ; Nikolajeva et Scott, 2001 ; Van der Linden, 2007 ; Fièvre, 2012). Même considérées en tant que pratiques sociales historiquement situées, ces questions définitionnelles comportent des enjeux d’interprétation, ou au moins de compréhension des objets : si un album diffère d’un livre illustré, c’est parce qu’il « fonctionne » différemment, et n’est pas lu exactement de la même manière. En parallèle, on fera attention à ne pas universaliser le concept « album » : la langue portugaise, par exemple, ne comprend a priori pas de mot spécifique pour différencier l’album du livro illustrado (Bird et Yokota, 2018, p. 282).

5Il faut rappeler brièvement les trois acceptions du mot « album » connues à l’époque romantique, et décrites par l’historienne de l’art Ségolène Le Men (1994) : surface blanche librement investie par du texte ou de l’image, héritée de l’album antique ; pratique de recueils « blancs » dans lesquels on peut librement ajouter croquis, textes ou partitions, à forte connotation affective et relationnelle, en lien avec la tradition de l’album amicorum1 ; enfin recueil d’estampes hérité des portefeuilles de gravures artistiques de l’Ancien Régime réinvesties par les encyclopédistes et pédagogues au xviiie siècle. Le mot album ne renvoie donc pas à l’époque à la chose qu’on désigne aujourd’hui comme telle. Le sens du mot a changé, et c’est la signification contemporaine qui nous intéresse ici, en relation avec l’émergence de l’objet au xixe siècle.

Acceptions contemporaines : l’album au sens éditorial et au sens iconotextuel

6Ségolène Le Men propose dès 1989 de définir l’album comme un livre « centré non plus sur le texte mais sur les images, et destiné à la petite enfance » (Le Men, 1989a, p. 7). Si cette première formulation englobante met bien en évidence l’importance de l’image dans l’album, elle ne permet pas de comprendre en quoi consiste précisément le « centrage » dont il est question.

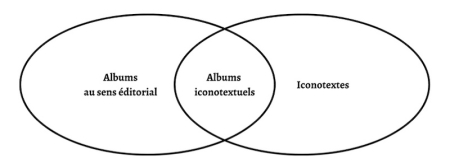

7Dans un article ultérieur de perspective littéraire, Isabelle Nières-Chevrel (2012) opère une distinction entre deux acceptions du mot « album ». La première acception, éditoriale, désignerait « tous les livres avec images destinés à la petite enfance ». L’album dans son acception iconotextuelle, de son côté, serait caractérisé par une hybridation sémantique du texte et de l’image les rendant indissociables : il est inenvisageable d’éditer les textes de Jean de Brunhoff sans ses images, alors que les textes d’Andersen peuvent être illustrés par bien des artistes (Nières-Chevrel, 2012, p. 18-19). Dans sa notice « Album » pour le Dictionnaire du livre de jeunesse, la chercheuse revient sur ce critère iconotextuel, en définissant les albums comme « des livres qui combinent le texte et l’image dans un rapport nécessaire, voire insécable pour une partie d’entre eux » (Nières-Chevrel, 2013, p. 16).

8Le problème de cette définition de l’album comme « iconotexte », Isabelle Nières-Chevrel semble en convenir, est son étendue : elle inclut aussi bien la bande dessinée, le recueil d’estampes ou même, pour un genre éditorial moins actuel, le livre d’emblèmes. Rodolphe Töpffer, au début du xixe siècle, faisait déjà de ce critère d’indissociabilité un trait définitoire de la « littérature en estampes », qu’on appellera plus tard la bande dessinée (Groensteen et Peeters, 1994, p. 20). Considérer que l’album se caractérise par son iconotextualité n’aide donc pas à mieux cerner cet objet, dans la mesure où ce critère est partagé avec d’autres formes éditoriales. Par ailleurs, pour large qu’elle soit, cette définition laisse de côté les albums sans texte, comme le fameux L’Œuf et la Poule de Iela et Enzo Mari (1970), ou la série de Wimmelbücher sur les saisons de Rotraut Susanne Berner (2003-2008).

9L’acception iconotextuelle de l’album serait donc à la fois trop large et trop étroite : trop large parce qu’elle inclut tous les iconotextes, trop étroite parce qu’elle ignore les albums sans texte. Malgré leur évidente valeur descriptive, les deux acceptions définies par Isabelle Nières-Chevrel, éditoriale et iconotextuelle, semblent dotées de critères trop faiblement discriminants pour permettre une théorisation générale. On peut résoudre une partie du problème en pensant les albums iconotextuels comme une intersection au croisement de deux domaines, les albums au sens éditorial d’une part, les iconotextes d’autre part (fig. 1).

Figure 1. Albums et iconotextes.

10Ce schéma présente l’inconvénient de manier deux critères qui ne sont pas placés au même niveau : l’un est matériel, et concerne l’importance spatiale de l’image (l’album au sens éditorial), alors que l’autre est sémiologique, et concerne l’hybridité sémantique du texte et de l’image. Le premier s’aperçoit au premier coup d’œil, tandis que le second n’émerge qu’au fil de la lecture. Est-on en droit de croiser ces deux critères ? Jean-Marie Schaeffer, dans une étude sur les genres littéraires (1989), en doute : selon lui, il existe des logiques d’attribution de genre incompatibles entre elles, car les types de critères utilisés ne se situeraient pas sur le même plan. Sa mise en garde nous invite à bien séparer les deux logiques attributives. J’approfondirai dans un premier temps la notion d’album au sens éditorial du terme.

L’album en tant que genre éditorial au sens général

11Dans son essai Lire l’album, Sophie Van Der Linden propose de définir globalement les albums comme des « ouvrages dans lesquels l’image se trouve spatialement prépondérante par rapport au texte, qui peut d’ailleurs en être absent » (2007, p. 24). Ce critère de prépondérance spatiale rapproche sa définition de celle de Maria Nikolajeva et Carole Scott, qui insistent dès 2001 sur l’importance de l’image dans l’album, tout en proposant de manière nuancée que les albums prennent place dans un continuum entre deux pôles, les livres sans texte et les livres sans image (2001, p. 8-12). Sophie Van der Linden précise plus loin en quoi consiste cette prépondérance spatiale : « Dans l’album, l’image est prépondérante : le texte peut être absent et son occupation spatiale du livre ne pourra être supérieure à celle des images » (2007, p. 87). Mais cette « occupation spatiale » est-elle une affaire de superficie ou d’organisation ?

12Comme le relève déjà Nières-Chevrel (2006), il serait oiseux de mesurer avec une règle graduée les surfaces occupées respectivement par textes et images. Cette approche quantitative n’est d’ailleurs pas sans poser de nouveaux problèmes : comment faire quand le blanc de la page relève autant de l’espace typographique que de l’espace iconographique ? Kristin Hallberg a plus simplement proposé de définir les albums comme l’ensemble des livres comportant au moins une image par double-page (Nikolajeva et Scott, 2001, p. 11). Ce critère quantitatif, souvent concluant, ne permet pourtant pas d’analyser finement les rapports entre texte et image. Il fait notamment entrer dans la catégorie « album » des cas d’illustration décorative récurrente, comme La Sainte Bible de Gustave Doré (1866) dont les premières éditions publiées chez Mame étaient ornées à toutes les pages de décors d’Hector Giacomelli, et qui relève pourtant du livre illustré. Et il ne rend pas compte du caractère dominant de l’image dans le livre, que reflètent les noms anglais et allemand de picturebook et Bilderbuch – ces mots composés ne supposant pas, comme on le lit parfois (Op de Beeck, 2018, p. 20), une hybridation entre texte et image : ce sont des « livres d’images », où l’image a une place majeure, constitue le « centre » de la publication.

13Je propose donc de considérer l’expression « occupation spatiale » (Van der Linden, 2007, p. 87) sous l’angle de l’organisation de la page – ce qu’on appelle dans les arts du livre la mise en pages, et qui relève, en termes contemporains, du design du livre :

Le point de rupture entre texte illustré et album se trouve selon ce critère dans la manière dont l’image vient organiser l’espace de la page, et non dans la place qu’elle occupe : le problème est celui de l’organisation, pas de la superficie. On pourrait ainsi parler, pour l’album, d’une prééminence de la mise en pages de l’image par rapport à celle du texte, prééminence qui est inverse dans le cas du livre illustré. (Fièvre, 2012, § 23).

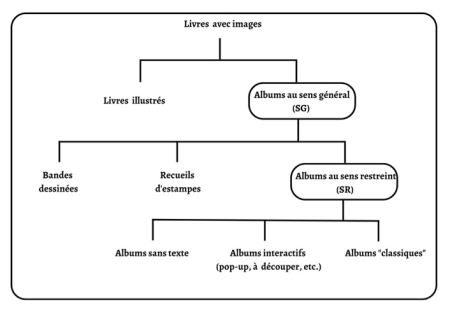

14Ce critère éditorial, efficace pour distinguer l’album du livre illustré, et qui permet d’inclure sans difficulté les albums sans texte, continue à rester un peu trop large : il continue d’inclure la bande dessinée et le recueil d’estampes. Le critère définitoire est précisé, mais le champ d’application doit être réduit. Une seconde présentation schématique permettra peut-être de préciser comment s’organise le champ des livres d’images (fig. 2).

Figure 2. Les livres avec images, proposition d’organisation des différents genres éditoriaux.

15Cette représentation fait apparaître deux niveaux dans la définition éditoriale de l’album, qui correspondent à deux acceptions, au sens général et au sens restreint.

16Au sens général (SG), j’appelle album tout livre où la mise en pages est construite prioritairement en fonction des images. Cela permet d’inclure d’autres types d’albums : de bande dessinée, d’estampes (lithographique, etc.). Bien entendu, la bande dessinée existe aussi en dehors de cette forme éditoriale, et une grande partie de son histoire s’est faite dans la presse (Lesage, 2019). Cette première définition laisse de côté le critère sémiologique de l’iconotextualité pour se concentrer sur celui, visuel, de l’organisation de la page ou de la double-page. Le critère spatial ne va parfois pas sans le critère sémantique : l’organisation matérielle de la page peut être le reflet d’une organisation sémiologique de la lecture qui conçoit le texte et les images comme deux matériaux complémentaires et imbriqués. Mais l’inverse n’est pas forcément vrai : certains albums SG ne sont pas des iconotextes, ils proposent une articulation du texte et des images pensées pour le confort de lecture mais sans intrication sémiologique forte. C’est le cas de bien des albums reprenant un texte classique avec des illustrations contemporaines. Le Barbe bleue d’Elsa Oriol (2007), le Hänsel et Gretel de Susanne Janssen (2007), ou encore Le Petit Chaperon rouge de Sarah Moon (1983) n’adaptent pas les textes de Perrault ou des frères Grimm autrement que dans leur écoulement typographique. Cela génère certes des effets de lecture particuliers, notamment pour organiser une proximité ou un face-à-face du texte et des images correspondantes, mais sans que ces albums puissent être considérés comme des créations hybrides, soit des iconotextes au sens strict, tel que Michael Nerlich a pu les théoriser (1990).

L’album en tant que genre éditorial au sens restreint

17L’arbre ci-dessus suggère l’inclusion, au sein de ces « albums au sens général », d’une catégorie « albums au sens restreint » (SR). Cette seconde définition correspond à ce qu’on appelle communément dans l’aire envisagée (francophone, anglophone, germanophone) un « album pour enfants » (picturebook, Bilderbuch), mais elle ne se limite pas nécessairement à cette classe d’âge. L’album SR se distingue de ses voisins la bande dessinée ou l’album d’estampes par quelques critères :

-

Au contraire de la bande dessinée, l’album SR propose un séquençage narratif fondé sur l’unité de la page ou de la double page, et non sur celle de la case ou de la vignette (Rouvière, 2008). Il existe évidemment des pleines pages en bande dessinée (par exemple chez Simon Bisley ou Philippe Druillet), et des séquençages intrapaginaux au sein d’albums SR (par exemple dans Des loups dans les murs de Neil Gaiman et Dave McKean, 2003). Mais pour déterminer si l’on a affaire à une bande dessinée ou un album SR, il faut simplement établir quel est le procédé majoritaire à l’échelle de l’ouvrage. Les zones de « frottement » entre ces catégories sont constituées par des exemples dans lesquels il est délicat d’établir si le séquençage relève de la page ou de la vignette, comme pour les aventures de Max und Moritz de Wilhelm Busch (1865) ou certains albums de Benjamin Rabier.

-

Au contraire du recueil d’estampes, dont la mise en pages est tributaire des techniques de reproduction employées (lithographie, taille-douce…), l’album SR offre une mise en pages intégrée relevant d’un choix éditorial ou artistique, lié à une ergonomie de consultation du document. En d’autres termes, si un album SR prend pour parti d’alterner entre des belles pages avec des images en hors-texte et des pages de gauche avec du texte, comme Les Mystères de Harris Burdick de Chris Van Allsburg (1984) ou Les Derniers Géants de François Place (1992), c’est par choix artistique, et non par contrainte technique comme ce pouvait encore être le cas dans certains albums du xixe siècle.

18L’album SR serait donc « ce qui reste » quand on retire des albums SG les recueils d’estampes et les bandes dessinées2. Ainsi, au sens restreint (SR), j’appelle album tout album SG qui propose un séquençage d’images au niveau de la page ou de la double-page, et dont la mise en pages n’est pas uniquement tributaire des techniques de reproduction employées. L’album SR ne se définirait donc pas d’abord par son public (l’enfance) mais par son ergonomie visuelle. Cette approche permet de rendre compte de l’existence d’albums qui ne s’adressent en réalité pas tant aux enfants qu’à des adultes amateurs d’art ou de graphisme, comme Les Deux Carrés de Eliezer Lissitzky (1920), les leporelli de Warja Lavater d’après des contes traditionnels (1965-1982) ou encore l’ABC 3D en pop-up de Marion Bataille (2008).

19Comme on l’aura compris, il importe avant tout ici de distinguer entre deux sens du mot « album ». Cela permet de comprendre que certains désignent sous le nom d’album L’Histoire de M. Jabot de Töpffer (1833), les Métamorphoses du jour de Grandville (1829), et Max et les Maximonstres de Maurice Sendak ([1963] 1967), alors que d’autres, notamment dans le monde des professionnels qui s’intéressent à la littérature destinée à la jeunesse, renvoient les deux premiers exemples dans les champs de la bande dessinée et de la caricature.

L’album iconotextuel, une pratique littéraire spécifique ?

20Un troisième sens émerge pourtant encore du mot « album », lorsqu’on le considère avant tout comme une forme d’expression artistique, voire un « art » – au même titre que la bande dessinée serait le « 9e art ». Les chercheurs qui se préoccupent de l’album aujourd’hui mettent souvent l’accent sur cette troisième acception (Nikolajeva et Scott, 2001 ; Kümmerling-Meibauer, 2018). Elle est notamment développée en France par Sophie Van der Linden, qui, dans la revue Hors cadre(s) (2007-2020), promeut cette forme comme moyen d’expression artistique, aussi riche et légitime que peuvent l’être la bande dessinée « d’auteur » ou le roman graphique – la revue étant d’ailleurs sous-titrée Observatoire de l’album et des littératures graphiques.

21À la question « l’album peut-il être considéré comme un genre ? » posée dans Lire l’album, Sophie Van der Linden répond par la négative, au motif « que l’album accueille des genres sans pour autant en constituer un identifiable », et qu’on y « trouve aussi bien […] des contes, des récits policiers que de la poésie » ; si « son organisation matérielle le distingue des autres livres pour la jeunesse proposant des images », « l’album constitue […] une forme d’expression spécifique » (2007, p. 29). Dans Album[s], elle précise sa définition : « l’album est ainsi un support d’expression dont l’unité première est la double-page, sur lequel s’inscrivent, en interaction, des images et du texte, et dont l’enchaînement de page en page est articulé » (2013, p. 28-29). Autrement dit, l’album ne serait pas un genre, mais un art ou un « média » qui accueillerait plusieurs genres. Cette argumentation révèle un malentendu reposant sur la polyréférentialité du mot « genre ». Dans les faits, en récusant le fait que l’album constituerait un genre littéraire, Sophie Van der Linden en propose tendanciellement une définition comme genre… éditorial.

22Il est impératif de distinguer entre livre et littérature, comme l’ont fait depuis longtemps les historiens du livre et de l’imprimé dans la lignée des travaux d’Henri-Jean Martin et Roger Chartier (1989-1991)3, pour qui les genres éditoriaux sont en effet à distinguer des genres littéraires. Il reste bien possible et nécessaire de penser l’album comme un genre si l’on considère qu’il s’agit d’une forme de livres, présentant une « organisation matérielle » spécifique, plutôt qu’une forme de textes. « L’album n’est pas simplement, comme le roman, un genre de l’écrit ; il est, comme la bande dessinée, un genre de l’imprimé. » (Nières-Chevrel, non publié).

23Reste que l’écriture d’un album n’a rien à voir avec celle d’un conte ou d’un roman. En cela, l’album relève d’une pratique textuelle bien particulière, qui peut dans beaucoup de cas induire un travail formel engageant une dimension esthétique, et donc littéraire. Cette pratique textuelle émerge elle-même progressivement au cours du xixe siècle.

Quand l’illustration suscite le texte

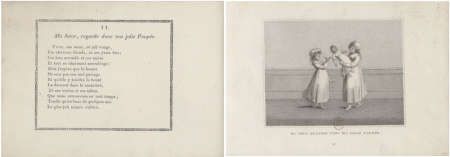

24Dès Les Jeux de la poupée d’A. Noël en 1806 (fig. 3), un livre notamment étudié par Michel Manson (1991), on constate une inversion de la génétique habituelle de l’illustration. Traditionnellement, dans le livre illustré, l’écrit vient en premier, puis l’illustrateur lit le texte et en tire des images, qui sont ensuite intégrées, dans le texte ou en hors-texte, dans le livre. Dans Les Jeux de la poupée, l’« Avis de l’éditeur » signale à l’inverse une antériorité de l’image sur le texte : « Pour que cette petite collection [de scènes] ne fût pas sans instruction, nous avons cru devoir joindre à chaque gravure une explication morale » (Noël, 1806, n. p.). L’éditeur, A. Noël, est aussi graveur et dessinateur, c’est lui qui a composé et réalisé les estampes. Il ne précise pas qui a rédigé les textes, mais la page de titre l’indique en petits caractères avec la mention « J. Aubert scripsit » : s’agit-il du fabuliste et poète Jean-Louis Aubert (Boyer-Vidal, 2009) ? Quoi qu’il en soit, on remarque l’effacement paradoxal de l’auteur du texte au profit de l’auteur des images, et donc une inversion de la hiérarchie habituelle des rôles entre l’écrivain et l’artiste. Cette hiérarchie inversée signalerait dans cet ouvrage « le premier album français, le premier album pour la jeunesse », selon l’historienne du livre Annie Renonciat (2011, p. 116).

Figure 3. A. Noël, Les Jeux de la poupée, ou les Étrennes des demoiselles, Paris, A. Noël, 1806. © Gallica.

Quand l’illustration implique l’adaptation du texte

25La modalité la plus fréquente dans l’histoire de l’illustration reste toutefois celle de l’écriture d’un texte auquel un illustrateur vient ajouter des images. Le manque de sources sur le processus de création des albums au xixe siècle permet hélas rarement de documenter ces aspects. Mais le cas le plus manifeste est celui de l’illustration de fables ou de contes préexistants : quand Walter Crane illustre le conte d’Aladdin dans un toy book de Routledge (1875), ou que Kate Greenaway met en images le poème de Robert Browning The Pied Piper of Hamelin (Routledge, 1888), il est évident que les images suivent un texte préexistant, qui n’a pas été écrit en fonction d’images destinées à l’accompagner.

26Cependant le texte a parfois pu être adapté, raccourci, versifié, etc., en vue d’un lectorat enfantin – pour ne rien dire des enjeux d’adaptation inhérents aux processus de traduction. Or parmi ces processus d’adaptation textuelle si habituels aux productions éditoriales destinées à la jeunesse, certains relèvent d’une adaptation du texte à la forme éditoriale envisagée. Par exemple, c’est parce que le texte de Perrault doit paraître dans un toy book de Walter Crane que l’illustrateur et sa sœur Lucy Crane adaptent en 1875 pour Routledge le récit de La Barbe bleue en le raccourcissant et en le versifiant, produisant une nouvelle version qui n’a plus grand-chose à voir avec le texte perraltien (Fièvre, 2016). Cela ne relève pas seulement de la traduction : la place occupée par les images n’aurait pas permis d’accueillir l’intégralité d’une traduction du texte de Perrault, puisque ne lui sont dévolus que quelques cartouches de taille réduite intégrés dans l’espace iconographique (fig. 4). Un nouveau texte, donc, est bien produit en fonction des images, même si un ancien texte leur préexiste : la forme éditoriale de l’album est contraignante, et oblige à une réécriture.

Figure 4. Walter Crane, illustration pour Bluebeard (1875), Londres, John Lane, 1899. © Université François-Rabelais, Tours – https://waltercrane.univ-tours.fr/.

Quand l’illustration et le texte s’élaborent de concert

27La création d’un album par un auteur-texte et un auteur-image suppose parfois, surtout à l’époque contemporaine, un travail simultané reposant sur des allers-retours assortis de revirements, corrections, amendements, du texte comme des images. Analyser ce genre de va-et-vient suppose que soit documentée de manière précise la genèse des albums à quatre mains (Collière-Whiteside et Meshoub-Manière, 2019). Le témoignage de l’écrivain et illustrateur Claude Ponti fait clairement apparaître la différence qu’il y a à travailler avec un auteur (en l’occurrence, une autrice) pour un album plutôt que pour un livre illustré :

Pour La Tempête, une fois que Florence Seyvos a eu l’histoire, elle a écrit une première version. J’ai fait une mise en pages. […] On a réadapté le texte sur les crayonnés, puis j’ai fait les dessins définitifs. Nous avons vraiment travaillé comme pour un album. Par contre, pour Pochée, petit à petit je faisais les dessins. Quand il y en a eu une pile, je les ai donnés en disant : « Vous les mettez où vous voulez. » C’était le contraire […]. Pour moi ce n’est pas un album. (Cité dans Nières-Chevrel, 2006, p. 61).

28Tandis que le livre illustré autorise une relative autonomie des phases de création du texte et des images, l’élaboration d’un album, elle, suppose donc un travail d’adaptation mutuelle du texte et des images. La création littéraire est tributaire de la production du jeu d’images et des choix de design et de mise en pages, tout au long du processus.

29Les théoriciens de l’album ont souvent insisté sur un cas particulier de cet ajustement mutuel du texte et des images : celui où le travail est le fait d’une seule et même personne, l’auteur-illustrateur. Si les exemples les plus célèbres de l’histoire de l’album restent en la matière Beatrix Potter et Jean de Brunhoff, on peut signaler que Heinrich Hoffmann et Edward Lear ont dès les années 1840 travaillé seuls à la réalisation d’images et de textes dans la perspective d’albums destinés à la jeunesse, respectivement Der Struwwelpeter (1845) et A Book of Nonsense (1846). Dans ces cas de création par un auteur unique, le caractère indissociable du texte et des images est plus évident. Le créateur d’albums et pédagogue Uri Shulevitz parle d’une « approche visuelle de l’écriture » : selon Élisabeth Lortic, pour ce dernier, dans l’album, « les images peuvent communiquer l’action de l’histoire et les mots peuvent évoquer des images ; apprendre à voir les histoires en images peut aider les artistes à écrire et les écrivains à éviter les mots inutiles » (Lortic, 2003, p. 109). L’écriture d’un album serait, entre autres, un exercice de sobriété. De cette relative humilité du texte, il ne faudrait toutefois pas conclure que l’image est toujours génétiquement première. À la question « Pensez-vous à vos livres d’abord en mots ou en images ? », lors d’un entretien, Maurice Sendak répondait de manière inattendue : « En mots. En fait, je ne pense pas du tout aux images » (Sendak et Haviland, [1971] 2024, § 36-37).

L’album, une pratique littéraire iconotextuelle

30Il y a donc bien une manière d’écrire spécifique à l’album, complexe à saisir et riche dans ses moyens et enjeux poétiques. Elle invite à faire réapparaître le concept d’iconotextualité mis de côté jusqu’ici.

31D’autres chercheurs, avant moi, ont souligné l’existence d’« effets » d’iconotextualité, lorsque la présence d’images conditionne la réception d’un texte qui a pourtant été pensé seul (Nières-Chevrel, 2002, p. 65). À cet égard, Ute Heidmann (2014) parle d’une « lecture iconotextuelle » à propos de l’édition illustrée princeps des Histoires ou contes du temps passé de Perrault (1697). Mais il s’agit bien d’un effet de réception et non d’un critère de création. Les albums iconotextuels au sens strict reposent sur une indissociabilité du texte et de l’image dès l’étape de leur création, littéraire et picturale : le texte est conçu sémiotiquement (et non seulement dans sa matérialité typographique) en fonction des images, et vice-versa. Cette approche par la pratique littéraire, incluant une réflexion sur les effets sémiotiques recherchés par les créateurs, permet de proposer une troisième définition de l’album reposant sur une pratique d’écriture spécifique : au sens iconotextuel, j’appelle album tout album SR où le texte est sémiotiquement travaillé en fonction de l’image, texte et images étant indissociables dans leurs effets de sens.

Jalons historiques : quelles dates de naissance pour l’album ?

32Ces deux premières parties ont essayé d’éclaircir la polysémie du mot « album », qui désigne, selon les locuteurs, des entités distinctes : une catégorie éditoriale vague, une catégorie éditoriale précise, ou une catégorie définie par sa modalité esthético-sémantique. Dans le domaine culturel, il n’y a pas d’essence : une catégorie ne s’établit qu’a posteriori, à partir d’artefacts réels. J’aimerais désormais montrer comment ces catégories émergent, au cours du xixe siècle, au fil des hasards, des inventions individuelles, et des audaces commerciales des éditeurs.

Du « livre pour enfants » à « l’édition pour enfants »

33Livre pour enfants, édition pour enfants, littérature pour enfants : voilà trois notions distinctes sur lesquelles il convient de revenir. Des livres sont destinés à des enfants avant que se structure au cours du xixe siècle, en Angleterre d’abord puis ailleurs en Europe, une édition et une librairie spécialisées dans le destinataire enfantin. Ces livres pour enfants d’avant l’édition spécialisée comportent des images : il s’agit d’images le plus souvent didactiques ou allégoriques, moins souvent narratives, ornant des ouvrages destinés à l’instruction ou à l’édification des enfants (Renonciat, 2011 ; Wooden, 1986). L’Ancien Régime connaît déjà quelques exemples isolés de recueils d’estampes destinés au moins en partie à la jeunesse, mais comme le signale Michel Manson, ce genre d’ouvrages est « une forme encore mal dégagée des produits pour adultes – les albums d’estampes » (2003, p. 30), et il faut attendre le xixe siècle pour voir ces objets prendre une forme spécifique, en grande partie liée au destinataire enfantin.

34Parmi ces « albums d’estampes », l’historiographie a notamment retenu Le Porte-feuille des enfans, publié en livraisons entre 1784 et 1797, et qui signe l’influence de l’encyclopédisme des Lumières dans l’édition pour la jeunesse, le tout sur fond de théorie sensualiste de l’éducation héritée de l’Orbis sensualium pictus de Comenius (Le Men, 1989b, p. 71-80 ; Giordanengo, 2019 ; Renonciat, 2011). Se développe aussi au xixe siècle un genre de livre d’apprentissage, l’abécédaire, qui associe une lettre, une image et un mot, avec de nombreuses variations : amorces narratives, imagiers où il faut retrouver à l’oral des mots non imprimés, association à des comptines, etc. (Le Men, 1984 ; Litaudon-Bonnardot, 2014).

35Parallèlement à cet usage didactique de l’image, émerge au cours du xviiie siècle une littérature pour la jeunesse. Michel Manson le souligne : « Il est nécessaire de distinguer ce qu’on appelle “livres pour enfants” de ceux qui forment une “littérature pour l’enfance et la jeunesse”. Il faudra des siècles pour passer des premiers aux seconds, et cette littérature ne cessera ensuite de se transformer. » (2022, § 1). Si les premiers existent depuis le Moyen-Âge, la seconde n’émerge en France qu’à partir de la toute fin du xviie siècle, avec notamment le roman de Fénelon Les Aventures de Télémaque (1699). Une deuxième étape importante s’accomplit au cours du xviiie siècle quand ces textes, jusqu’alors encore relativement isolés dans leur production, prennent place dans une catégorie éditoriale particulière vendue comme telle par les libraires-imprimeurs. Cela conduit à un début de segmentation du marché, et à la naissance de textes spécifiquement destinés à la jeunesse et conçus éditorialement comme tels, comme ceux de Mme Leprince de Beaumont, Mme de Genlis, Arnaud Berquin en France (Havelange, Le Men et Manson, 1989), de Sarah Trimmer, Maria Edgeworth ou Mary Wollstonecraft en Grande-Bretagne (Muir, 1979 p. 82-99), ensuite à la naissance de collections spécialisées et à une industrialisation de cette littérature au xixe siècle (Marcoin, 2006 ; Boulaire, 2012). L’image vient assez rapidement accompagner ces productions littéraires, comme si, dans l’édition pour la jeunesse, il était évident qu’un livre ne pouvait en être dépourvu.

Vers l’album (1) : des hapax aux prototypes iconotextuels

36Avant le xixe siècle, on est encore très loin de l’album, en partie pour des raisons technologiques. En attendant l’invention de l’offset au xxe siècle, les méthodes de reproduction permettant une coprésence du texte et de l’image sur la même page sont techniquement contraignantes – gravure sur bois compatible avec les presses typographiques – ou économiquement peu rentables – emploi d’un intervenant supplémentaire pour graver le texte à l’envers sur les plaques de gravure en taille-douce. Ces fortes contraintes techniques retardent considérablement la possibilité d’émergence de formes livresques associant étroitement texte et image – on en reste au recueil ou « portefeuille » d’images, mais sans interaction forte avec un texte, celle-ci restant limitée par l’obligation d’imprimer texte et image sur des pages différentes.

37En 1806 sont ainsi publiés Les Jeux de la poupée, une suite de gravures évoquée plus haut. Aux gravures en taille-douce d’A. Noël, ont été adjointes non seulement des légendes gravées sous chaque image, mais aussi des explications typographiées en vers, situées en page de gauche, en face de chaque planche (fig. 3). Séquence narrative, cette suite d’estampes reliée est pour la première fois conçue comme un tout cohérent et non comme un recueil hétéroclite – comme pouvait l’être encore Le Portefeuille des enfants. La situation en hors-texte des images, sur une page distincte du texte typographié, reste toutefois typique du recueil d’estampes, donc de ce que j’ai appelé « album au sens général ».

38À la même époque en Grande-Bretagne, un petit livre semble avoir montré le chemin permettant de s’émanciper de l’album d’estampes. John Harris – qui hérite de l’entreprise de John Newbery, premier libraire-éditeur spécialisé dans la jeunesse – publie en 1805 ce qui est parfois considéré comme le premier picturebook : The Comic Adventures of Old Mother Hubbard and Her Dog. Le livre met en scène une comptine anglaise écrite par Sarah Catherine Martin (Opie, 1952, p. 317-322), en accompagnant chaque quatrain de gravures en taille-douce qui occupent la majeure partie de chaque page, en coprésence du texte (fig. 5). Il peut être considéré comme un album au sens éditorial car les strophes de la comptine ne sont pas disposées à la suite les unes des autres, comme dans un livre de poésie classique, mais suivent la scansion paginale des images. Cette disposition permet de mettre en coprésence une image et l’unité textuelle correspondante (la strophe) dans un souci d’ergonomie de lecture, et signe ainsi l’entrée dans le champ de l’album SR. Toutefois, la comptine n’est pas encore indissociable des illustrations, comme en témoignent les nombreuses autres versions illustrées connues de Old Mother Hubbard : il ne s’agit pas d’un album iconotextuel au sens fort du terme.

Figure 5. Sarah Catherine Martin, The Comic Adventures of Old Mother Hubbard and Her Dog, Londres, John Harris, 1805. © Toronto Public Library – https://digitalarchive.tpl.ca/objects/371787/the-comic-adventures-of-old-mother-hubbard-and-her-dog.

39Quelques années plus tard, en France, un autre chien suggère une avancée intéressante. Le Chien de Mr. Croque, publié par Pierre Blanchard aux environs de 1820 (fig. 6), présente une séquence narrative d’images avec légendes explicatives gravées, dans ce que l’éditeur appelle un « cahier d’estampes enluminé » qui forme une collection dédiée au sein de son catalogue (Pipelier, 2016, t. I, p. 167-168). L’emplacement conjoint des images et des textes, en « belle page », les textes faisant figure de légendes attachées d’une manière ou d’une autre à l’image, est certes entièrement dû à des contraintes techniques d’impression : comme dans Old Mother Hubbard, chaque légende est gravée sur la même plaque que l’image. Mais les évolutions induites en matière de séquentialité narrative des couples image-légende semblent non seulement paver la voie vers l’album au sens restreint, mais vers l’album iconotextuel. Dans Les Jeux de la poupée, les légendes, purement descriptives, n’apportaient rien de décisif à la séquence narrative, ce qui obligeait à y ajouter le texte typographié en page de gauche : il s’agissait véritablement d’un tâtonnement, dans la mesure où les légendes auraient pu être retirées sans perte de sens. Cette fois, dans Le Chien de Mr. Croque, la séquence narrative, encore assez lâche (il manque notamment un dénouement) est produite par l’alliance image-légende, sans le secours de feuilles typographiées. La suite des légendes, lue seule, ne constituerait pas un récit « tenable », et la suite des images, si elles étaient privées de légendes, ne permettrait pas de percevoir autre chose qu’un regroupement thématique : c’est bien l’alliance image-légende, associée à la continuité permise par la mise en livre, qui forme récit.

Figure 6. Le Chien de Mr. Croque, Paris, Pierre Blanchard, c. 1820. © McGill University.

Vers l’album (2) : du prototype iconotextuel au genre éditorial

40Les tâtonnements évoqués ici relèvent tout à la fois de la technique (les spécificités de la gravure), de la forme textuelle (écrit-on des légendes descriptives, des strophes renvoyant à un texte déjà connu par voie orale, le commentaire d’une image, un récit inédit dont l’intrigue est à construire ?) et du « design » éditorial. Une telle série de tâtonnements ne peut s’expliquer sans doute que parce que le public est friand de « livres pour enfants avec des images » : l’attente culturelle suscite l’inventivité technique et formelle, et en retour, ces expérimentations nourrissent l’appétit d’un public en émergence. La fin du xviiie siècle est ainsi marquée en Grande-Bretagne, que ce soit chez John Newbery ou d’autres éditeurs comme Robert Sayer, John Marshall, Benjamin Tabart, etc., par un ensemble d’expérimentations éditoriales – livres en « arlequinade » (images à déplier), mini-livres vendus en boîtiers assortis d’images au format carte à jouer, abécédaires avec lettres à découper, etc. – propices à l’émergence de « livres d’images » (Opie et Alderson, 1989, p. 42-61). Cet horizon d’attente en émergence se lit dans la présence, en frontispice d’un livre de première lecture comme les Historiettes et conversations de Mme de V. (1809), d’une leçon de lecture donnée à un enfant par sa mère, tandis que deux autres enfants, à côté, feuillettent un livre d’images (Le Men, 1989a, p. 74). Alors même que les livres d’images pour enfants sont encore rares en France au tout début du xixe siècle, on en constate la représentation figurée qui résonne comme un appel à en consommer.

41En d’autres termes, le développement général de l’édition pour la jeunesse dans la première moitié du xixe siècle permet aux attentes éducatives d’évoluer, et réciproquement, de sorte qu’un genre particulier de livres finit par émerger. En termes économiques : c’est parce que le marché du livre pour enfants s’élargit que le « segment » de l’album peut y apparaître et devenir signifiant pour lui-même parmi d’autres segments possibles – par exemple la littérature pour jeunes filles (Havelange, 1983). Mais l’idée de genre éditorial suppose un ensemble relativement important d’ouvrages correspondant à des formes spécifiques, et dépassant par sa cohérence la compilation d’exemples isolés et dispersés dans le temps.

42De ce point de vue, un jalon peut être posé dès les années 1800 avec les publications de John Harris en Grande-Bretagne (Opie et Alderson, 1989, 52-54). Si la maquette de The Comic Adventures of Old Mother Hubbard and Her Dog (1805) reste très sage (fig. 5), on constate que ce genre de mise en pages où l’image est prépondérante connaît alors un succès considérable : dès 1807, le petit livre en est à sa 24e édition, et il est beaucoup imité dans les décennies suivantes. On peut le comprendre, dans la mesure où il offre l’une des manières les plus simples et les plus intuitives d’organiser un ensemble texte-image à l’échelle d’une double-page. On observe ainsi cette formule dans d’autres livres édités par John Harris, ainsi que dans ceux publiés par Dean and Munday dans les années 1820.

43On la retrouve surtout, en 1846, dans un ouvrage qui va devenir célèbre et marquer l’histoire de l’album pour enfants : A Book of Nonsense d’Edward Lear combine des limericks, petits poèmes de quatre ou cinq vers rimés au contenu fantasque et souvent irrévérencieux, avec des illustrations au style naïf, léger et informel (fig. 7). Le recueil connaît un succès certain – John Lehmann (1977, p. 46) parle de trente éditions du vivant de l’auteur, qui meurt en 1888. L’image apparaît dans A Book of Nonsense comme quasi indissociable du texte : si les limericks ont été composés par Lear dès les années 1830 pour des enfants de ses amis, le charme de la publication réside dans la conjonction des images et des textes, quel qu’ait pu être l’ordre d’apparition chronologique des uns et des autres.

Figure 7. Edward Lear, A Book of Nonsense (1846), Londres, Routledge et Warne and Routledge, 1863. © National Art Library, Victoria & Albert Museum – https://collections.vam.ac.uk/item/O1515346/book-of-nonsense-book-lear-edward/.

44On peut donc dire que l’album en tant que genre éditorial naît en Grande-Bretagne dès les premières années du xixe siècle, conforté par une structuration du marché du livre d’enfants qui favorise la création de nouvelles formes éditoriales. L’indice de cette naissance n’est pas dans l’apparition d’hapax, mais dans sa récurrence : en l’occurrence, ici, dans le succès commercial de ces nouveaux formats, qui sont imités, déclinés, et connaissent rapidement plusieurs dizaines d’éditions. En France, si de tels succès sont encore inconnus, l’initiative du libraire-imprimeur Blanchard doit cependant retenir l’attention. Le Chien de Monsieur Croque n’est pas un objet isolé : Blanchard a conscience de promouvoir une forme spécifique lorsqu’il désigne un ensemble de quatre ouvrages par une formule nouvelle qu’il invente, « Cahiers d’images enluminées », définie par un format, « un cahier in-16 oblong, orné de 6 gravures enluminées » (Pipelier, 2016, t. II, p. 90). Ici, pas de grands tirages, mais la conscience que ces livres, malgré leur très petit nombre, constituent un ensemble cohérent et distinct.

45En Allemagne, la publication du Struwwelpeter de Heinrich Hoffmann en 1845 engage l’édition de livres d’images sur une voie nouvelle. Hoffmann, psychiatre, poète et librettiste en quête d’un cadeau pour son fils de trois ans, ne trouve pas de livre satisfaisant parmi les historiettes moralisantes disponibles en librairie : aussi se met-il en tête, en 1844, d’en « bricoler » un en associant textes et images sur un petit cahier de seize pages. Ce manuscrit à usage privé est ensuite publié, en respectant strictement l’agencement imaginé par l’auteur dans la version manuscrite, grâce à l’encouragement des proches de l’auteur (Mathieu, 1995). Il connaîtra un succès international sous le titre de Der Struwwelpeter. Le livre a une dimension parodique : il s’agit de prendre le contre-pied de la littérature édifiante de l’époque en exagérant de manière humoristique les conséquences macabres du comportement d’« enfants terribles ». Aux textes typographiés en vers sont associées des séquences d’images à l’échelle d’une page ou d’une double-page. Quand une séquence narrative s’organise au niveau de la page, par exemple pour « L’histoire du terrible chasseur » (« Die Geschichte vom wilden Jäger », fig. 8), les strophes sont découpées suivant le séquençage des images, afin qu’à chaque image corresponde sa strophe. L’image, loin d’être une « pièce rapportée » ou un ornement dispensable, est indissociable du texte.

Figure 8. Heinrich Hoffmann, Lustige Geschichten und drollige Bilder (Histoires amusantes et images drolatiques), Francfort-sur-le-Main, Literarische Anstalt J. Rütten, 1845. © Goethe-Universität.

46Le Struwwelpeter apporte des nouveautés indéniables au niveau de la mise en page par rapport aux picturebooks publiés par John Harris ou au Book of Nonsense de Lear. Sa publication s’enracine dans le contexte profus et expérimental de l’illustration romantique. Le livre reste d’abord relativement isolé dans les années 1840 par l’originalité de sa formule – séquençage intrapaginal, style graphique désinhibé – mais il fait date, notamment en France, puisque c’est à partir de la traduction française du Struwwelpeter en 1860 par Louis Ratisbonne qu’on voit apparaître la première grande collection française d’albums pour enfants, les « Albums Trim », chez Hachette (Nières-Chevrel, 2023). La formule bricolée à la main par un médecin pour son fils en 1844 est devenue une matrice éditoriale que des professionnels installés peuvent industrialiser.

47La thèse d’Olga Fedotova sur Louis Ratisbonne a fait ressortir de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine des documents d’archives qui montrent justement l’importance des modèles anglais et allemands dans le marché des albums pour enfants français des années 1860. Dans une lettre de 1870, Louis Hachette se justifie ainsi auprès de Ratisbonne d’avoir publié d’autres albums que les siens dans la collection « Albums Trim », étendant le genre éditorial « album » au-delà des livres d’un seul auteur :

M.M. Hachette et Cie se préoccupaient depuis longtemps de préparer une collection d’albums pour les enfants, dans le genre de celles qui existent en Angleterre et en Allemagne, en répondant mieux aux besoins de l’enfance que la collection Trim. (Fedotova, 2022, p. 315).

48Le « genre » de productions allemandes ayant fourni modèle aux premières collections françaises d’albums renvoie bien sûr au Struwwelpeter d’Hoffmann, qui à cette date en est presque à sa 100e édition en Allemagne, mais peut-être aussi à d’autres productions moins subversives désormais tombées dans l’oubli, comme celles d’Oscar Pletsch (Fièvre, 2023).

49Quant aux modèles anglais évoqués par Louis Hachette, ils sont à chercher du côté des toy books publiés depuis les années 1840 en Grande-Bretagne, chez Dean & Son, Warne, et surtout Routledge (Carpenter et Prichard, 1984, p. 537). Ces toy books contiennent très peu de pages, sont reliés sommairement (souvent une simple couture avec une couverture en papier) quand ils ne sont pas réunis en un volume plus important, et sont très peu chers : six pence pour l’une des séries les moins chères, un shilling pour l’une des plus onéreuses (Masaki, 2006 ; Immel, 2009). Ces livres sont largement illustrés, par des illustrateurs anonymes ou restés méconnus, comme Charles Bennett (fig. 9) ou Alfred Crowquill. Les illustrations, en couleurs, sont le plus souvent reproduites par l’imprimeur et graveur Edmund Evans en chromoxylographie, une technique encore peu maîtrisée en France à l’époque. Ces productions constituent une « matrice » au sens éditorial et commercial du terme : à la fois rentable économiquement, efficace au niveau de la chaîne de production matérielle, et ergonomique au niveau du dispositif sémiotique. Il s’agit bel et bien d’une « formule » industrielle à part entière, aisée à reproduire dans ses modes de production, de diffusion et de consommation.

Figure 9. Charles Bennett, The Frog Who Would a Wooing Go, Londres, Routledge, 1857. © Picoboo.eu.

Vers l’album (3) : du genre éditorial à la créativité iconotextuelle

50L’illustrateur Walter Crane, en contribuant à ces toy books entre 1865 et 1876, révolutionne l’histoire de l’album pour enfants (Fièvre, 2012). Alors que les autres illustrateurs de la collection se contentaient le plus souvent de donner une illustration à insérer en haut de page avec un texte défilant dans la moitié ou le tiers inférieur de la page, Walter Crane travaille la mise en pages avec Edmund Evans de manière que le texte dépende étroitement de la façon dont les images organisent la page. C’est le cas par exemple dans The Absurd ABC, où le texte est intégré dans l’image (et donc lettré à la main, non typographié), et où chaque lettre occupe une section d’une colonne occupant un tiers horizontal de la surface utile de la page (fig. 10).

Figure 10. Walter Crane, The Absurd ABC, Londres, Routledge, 1874. © Internet Archive, Smithsonian Libraries and Archives.

51Le succès des toy books de Walter Crane pour Routledge encourage alors l’artiste à voler de ses propres ailes, et à produire d’autres livres aux contraintes éditoriales moins importantes, notamment pour le nombre de pages ou le format. C’est ainsi que Crane publie trois livres avec Edmund Evans, The Baby’s Opera (1877 ; fig. 11), puis The Baby’s Bouquet (1878), et The Baby’s Own Aesop (1887), qui signent la naissance de l’album artistique pour enfants. Dans ces ouvrages, tout est travaillé avec soin : le format carré, les couvertures, les pages de garde, l’impression en couleurs en recto verso5, les accords de tonalités à l’échelle de la page ou de la double page. L’exemple de cette trilogie d’ouvrages permet à de nouvelles générations d’illustrateurs – d’abord Kate Greenaway et Randolph Caldecott, plus tard Beatrix Potter, en France Maurice Boutet de Monvel, puis Job et Benjamin Rabier – de se consacrer à ce qui constitue à partir des années 1870 un genre éditorial faisant désormais pleinement partie du champ des livres pour enfants, le picturebook – l’album.

Figure 11. Walter Crane, The Baby’s Opera, Londres, Routledge, 1877. Cliché François Fièvre.

L’album, une création plurielle

52L’idée d’un genre éditorial suppose, non l’apparition d’ouvrages isolés qui sont autant d’hapax expérimentaux, mais un ensemble de publications « faisant masse », qui confirme au niveau du marché du livre qu’il s’agit bien d’une forme viable, c’est-à-dire susceptible, en matière de production, de faire modèle technico-économique (voire de faire collection), et de déterminer au plan de la réception un horizon d’attente et des pratiques de lecture spécifiques. La demande du lectorat potentiel peut précéder en partie la production des objets, ou inversement la réalisation des livres peut ne pas rencontrer en son temps son public. Il peut également y avoir des décrochages chronologiques d’une aire culturelle et linguistique à l’autre, on l’a vu ici. Si l’on trouve donc des albums très tôt, l’album comme genre éditorial ne se construit que de manière très progressive au xixe siècle, par emprunts, transferts culturels, évolution des attentes pédagogiques et artistiques, développement des possibilités techniques de reproduction des images, dans un contexte européen où les échanges internationaux jouent un rôle important. Au fur et à mesure de cette histoire, les pratiques littéraires évoluent et se diversifient, de même que les pratiques artistiques qui leur sont étroitement associées. Il n’existe donc pas une date de naissance pour l’album, associée à un livre créé par un artiste ou écrivain précurseur, mais son avènement en tant que forme culturelle relève d’un processus collectif et international, dynamisé par un ensemble d’expérimentations éditoriales, artistiques et littéraires, en lien avec l’évolution des publics et des structures économiques tout au long du xixe siècle. C’est au sein de ce long processus impliquant des écrivains et des artistes, mais aussi des imprimeurs, des graveurs, des éditeurs, des libraires, des critiques et des lecteurs, qu’on peut voir assez précisément apparaître les différents aspects d’un objet complexe, qui appelle une pluralité de définitions théoriques.