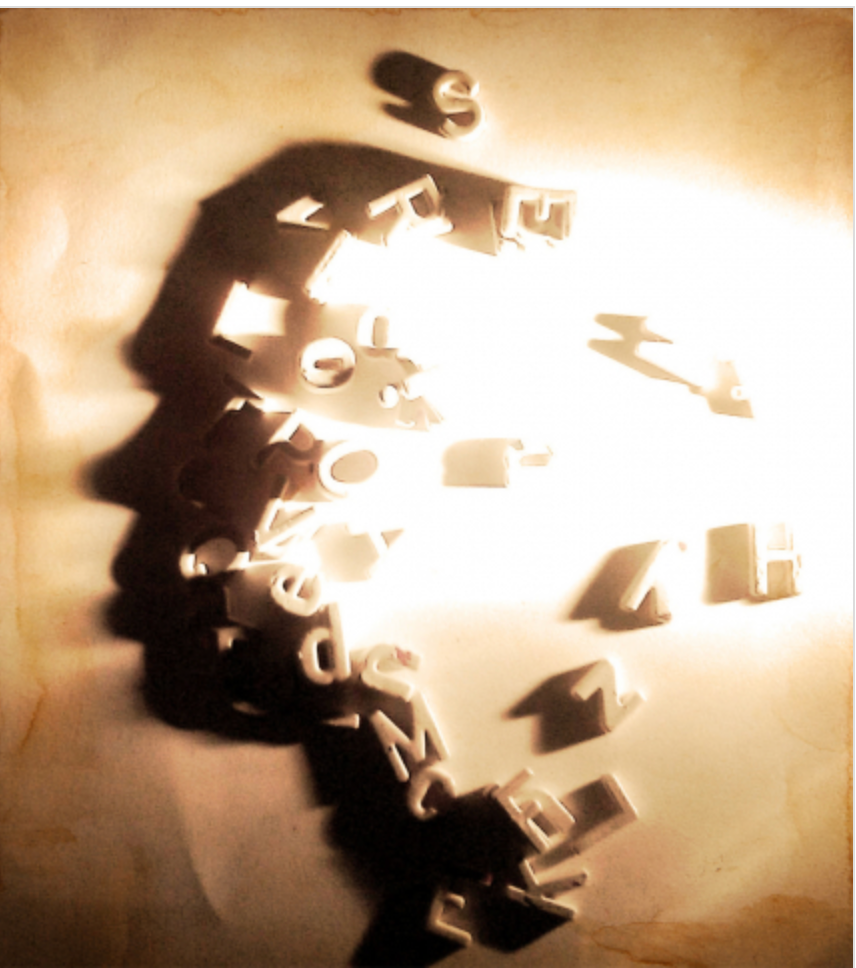

Partant de sources longtemps peu mobilisées (les images, les objets, les vestiges), le volume Esclavages. Représentations visuelles et cultures matérielles (CNRS éd.) rend compte des recherches les plus récentes menées sur l’esclavage. À partir de représentations visuelles (tableaux, tapisseries, sculptures, etc.) qui ont durablement façonné les esprits, et qui sont ici regardées autrement, il montre les discours de domination et les relations de pouvoir qui s’y nichent. Fabula vous invite à découvrir son sommaire. Paraît dans le même temps Deux récits d'esclaves fugitifs, ceux de Moses Roper et Josiah Henson (P.U. de Rouen & du Havre), publiés respectivement en 1837 et 1849. Les témoignages de ces deux hommes, l’un presque blanc, l’autre non métissé, l’un vivant dans le Sud profond et l’autre dans le Sud septentrional, l’un rebelle né, le second l’image même de la respectabilité, apportent un éclairage contrasté sur des expériences de vie puis d’évasion très différentes. Saluons aussi la réédition de la pièce d'Auguste Anicet-Bourgeois et Michel Masson, Atar-Gull. Mélodrame (L'Harmattan) par les soins de Barbara T. Cooper, adapté du roman éponyme d’Eugene Sue, qui explore les conséquences de la transformation des corps noirs en marchandise et moyen de production. La revue L'Âge d'or consacre l'une de ses livraisons aux Les récits d’esclaves dans les mondes ibéro-américains. Rappelons le compte rendu dans Acta fabula le compte rendu par Christophe Cosker sur Les Marrons (1844) de Louis Timagène Houat, le tout premier roman réunionnais, et la recension par François Rosset de l'essai de David Diop, Rhétorique nègre au XVIIIe siècle. Des récits de voyage à la littérature abolitionniste, sous l'intitulé : "La parole colonisée : rhétorique & relations de voyages en Afrique au XVIIIe siècle".

.