Autour et au-delà de Saint-Malo : présence de Nicolas Bouvier dans la littérature française contemporaine

1Soixante ans après la publication de L’Usage du monde, le constat est sans appel : en France, ce n’est plus une œuvre confidentielle qui circule dans quelques cercles de routards et de lettrés, mais un véritable best-seller dans la catégorie des récits de voyage. Ce livre culte et son auteur à l’ethos séduisant1 sont régulièrement mis à l’honneur à la radio et dans la presse2, et en 2023, L’Usage du monde est en tête du classement des meilleures ventes de la Fnac dans la catégorie des « romans de voyage », devant Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson3, dont le nom est pourtant plus connu du grand public ; L’Usage du monde figure sans surprise dans tous les classements qui listent les chefs-d’œuvre de la littérature de voyage, notamment sur le site Babelio4. Les internautes reprennent volontiers les fameuses citations aux allures de maximes qui ponctuent L’Usage du monde et marquent durablement les esprits : « On ne voyage pas pour se garnir d’exotisme […] » ; « Comme une eau, le monde vous traverse […] » ; « Le voyage fournit des occasions de s’ébrouer […] », etc5. Ils apprécient l’art de vivre et de voyager incarné par Bouvier (ouverture et présence au monde) et mesurent avec mélancolie à quel point le monde a changé : « Ce livre est le témoignage d’un voyage tel qu’il ne pourra plus être refait6. » Les avis sont parfois divergents, certains le jugeant très ennuyeux (« Rien. Il ne se passe rien7 »), quand d’autres y voient un livre « indémodable, frais, drôle et poétique8 » ; le moins que l’on puisse dire est qu’il est lu par des cercles étendus.

2Ce bréviaire des voyageurs a même été adapté au théâtre, tout d’abord par Dorian Rossel au Théâtre de Vidy-Lausanne (2010), et tout récemment à Paris (2023) dans une mise en scène franco-suisse de Catherine Schaub avec Samuel Labarthe, coréalisée par le Théâtre de Poche Montparnasse, 42 Production et le Théâtre de Carouge. Ce n’est donc plus uniquement le public genevois qui répond à l’appel dès que circule comme un mantra le titre de L’Usage du monde, mais aussi le public parisien, si l’on en croit les échos élogieux de la pièce dans la presse théâtrale. Parmi les écrivains de Suisse romande du xxe siècle, il n’y a sans doute que Ramuz, Cendrars et Jaccottet qui aient accédé à une telle célébrité en France.

3D’où vient alors le pouvoir fédérateur de l’œuvre de Bouvier, qui réussit cette gageure d’intéresser à la fois les écrivains, le monde académique, un lectorat de plus en plus large et même le commerce de l’ésotérisme et du développement personnel, où l’on n’hésite pas à réemployer les citations les plus célèbres (« Un voyage se passe de motifs […] ») pour en tirer un message d’épanouissement et de liberté ? Il serait vain de vouloir traquer toutes les références à Bouvier tant les contextes où elles peuvent apparaître sont variés, voire insolites : le titre de L’Usage du monde a par exemple été récupéré, sans doute parce qu’il renvoie à l’imaginaire du bazar oriental et à tout un monde coloré, par une boutique de vêtements ethniques dans la Drôme, à Dieulefit (boutique désormais fermée)9 ; fait moins surprenant, depuis 2011, une librairie parisienne porte également ce nom10. Une enquête plus ciblée permet d’identifier les mécanismes de reconnaissance qui ont conduit à un tel succès, et de voir comment cette œuvre perdure à travers la mémoire de la littérature, tant dans les œuvres que dans les discours des écrivains français. Quelle place Bouvier occupe-t-il dans le paysage littéraire actuel, à la fois dans les écritures du voyage et en dehors de ce cadre, auquel son œuvre ne saurait se restreindre ?

De la reconnaissance à la consécration

4La question de la réception en France est déjà bien connue pour ce qui concerne L’Usage du monde, la Correspondance des routes croisées ayant permis de préciser les rouages éditoriaux qui ont entravé la visibilité de ce premier livre dans les années 1960, et qui ont repoussé la reconnaissance de Bouvier aux années 1980 à 1990. Comme le rappellent Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann dans leur introduction à la Correspondance, l’histoire de la publication de L’Usage du monde est exemplaire : « [a]vec ses rendez-vous manqués, ses revirements, son moment suisse, son épisode français, […] elle présente les traits typiques du parcours de nombre d’écrivains de Suisse française, aînés ou héritiers de Bouvier11 ».

5Il faut rappeler que Bouvier et Vernet ont d’abord cherché à percer en France avant de publier à compte d’auteur en Suisse, les premières tentatives ayant échoué. En 1961, le manuscrit comprenant 48 dessins à l’encre de Chine et 400 pages de récit de voyage est présenté à Arthaud, qui se montre intéressé mais demande de couper une centaine de pages, en particulier les passages qui égratignent le gouvernement iranien, et à Gallimard, qui est séduit par le texte, mais ne veut pas publier les dessins dans sa collection « Blanche » qui n’en comporte pas habituellement. Michel Le Bris a donné une explication plus polémique à ce double refus, convaincu que « par sa forme, par son propos, ce chef-d’œuvre arrivait trop tôt : à une époque où l’on ne jurait que par le marxisme et le structuralisme, il avait le tort de s’attacher à de petits instants d’éternité, à de subtils portraits12 ». Guillaume Thouroude a proposé une explication encore différente à cette réticence des éditeurs français : la prose classique, voire archaïsante, de Nicolas Bouvier, était peut-être « trop adossée aux littératures d’avant-guerre [Marcel Aymé, Jean Giono, Henri Fauconnier] pour apparaître comme “nouvelle” aux yeux des éditeurs et des lecteurs français de l’époque13 », qui valorisaient les formes plus expérimentales. Après l’échec parisien, L’Usage du monde remporte en 1963 le Prix des écrivains genevois, qui lui permet de publier chez Droz à compte d’auteur. Le livre est un relatif succès en Suisse, mais n’a pas d’écho en France. En 1964, il est réédité en France chez Julliard, mais cette maison d’édition est alors en pleine mutation et l’ouvrage n’est finalement pas diffusé ; il est même quasiment oublié pendant vingt ans. Il sort de l’ombre grâce à la réédition chez Maspero-La Découverte en 1985, puis chez Payot & Rivages dans la collection « Voyageurs » — collection fondée par Michel Le Bris, qui a joué un rôle déterminant dans la réception de Bouvier, comme on le verra — en 1992. Ce succès enfin durable, coïncidant avec la fondation du festival Étonnants Voyageurs en Saint-Malo, est entériné par de nouvelles rééditions à partir des années 2000 — Payot & Rivages en 2001, Gallimard en 2004, La Découverte en 2014, puis 2015.

6Mais il ne faudrait pas négliger d’autres circuits et acteurs, principalement la presse et les institutions culturelles, qui ont contribué à maintenir cette œuvre très présente et vivante dans le paysage littéraire français, du vivant de Bouvier et après sa mort. En se replongeant dans la presse des années 198014, on peut suivre le cheminement de L’Usage du monde mais aussi des livres suivants, et repérer des étapes clés de cette réception. En 1982, Le Poisson-Scorpion ne passe pas inaperçu dans la presse française, Michel Contat soulignant déjà, dans Le Monde des livres, l’humour et la sagesse de ce livre « magique » où Bouvier raconte sa « nausée tropicale ». Mais c’est en 1985, avec la réédition de L’Usage du monde aux éditions La Découverte, que Bouvier accède à un statut prestigieux favorisé en partie par des prix littéraires qui le mettent en concurrence avec des auteurs très connus : en 1989, il remporte le Prix Jumbo des Voyages qui aurait pu être décerné la même année à Bruce Chatwin, Raymond O’Hanlon, Jean Rolin ou Claudio Magris. En 1991, un an après la fondation du festival Étonnants Voyageurs par Michel Le Bris, le dictionnaire Bordas de littérature française comporte une entrée « Bouvier » où il est rappelé que c’est « en 1985, lors de sa réédition, que L’Usage du monde (1963), chronique d’une équipée Genève-Kaboul faite en 1954, imposa Nicolas Bouvier », et que c’est à ce moment précis que « l’écrivain devint le symbole du moderne “travel-writer” (écrivain-voyageur), personnage jusqu’alors exclusivement anglo-saxon ». Nicolas Bouvier est aussi célébré dans Le Monde en 1991, dans un article qui déplore la « surproduction » en matière de récits de voyages et voit en Bouvier une « perle rare », un « vrai écrivain » qui « devrait être au rayon littérature française ». On voit que se pose déjà la question de la classification de l’écrivain suisse, annexé à la littérature française aussitôt après sa reconnaissance, au même titre que Cendrars ou Michaux.

7Le succès se confirme à la fin des années 1990 avec l’entrée de Nicolas Bouvier dans le Petit Larousse illustré, donnant lieu dans la presse à des commentaires élogieux : Bouvier « est parvenu ainsi à une sorte d’aboutissement. Malgré ses penchants à la préciosité, mais avec souvent un sens de l’humour très marqué, l’écrivain genevois est devenu un incontournable. Le Petit Larousse ne pouvait plus ne pas l’entériner. […] P.S. : Notons que si Bouvier entre au Larousse, Ella Maillart s’est, elle, vue écartée de cet Olympe. » Les termes employés vont progressivement, même si c’est sur le ton de l’humour, vers la déification de l’écrivain voyageur qui accède par la suite à « une notoriété tout à fait extraordinaire pour un auteur de Suisse romande », selon les termes de Sylviane Dupuis15. Les expressions journalistiques employées témoignent du passage de la reconnaissance à la consécration : pour Livres Hebdo, Nicolas Bouvier est « l’un des pères fondateurs du travel writing moderne », et il est vu comme « plus proche de Chatwin que de Theroux, qui est tout de même l’un de ses épigones » (vu de France, Bouvier inspirerait donc certains voyageurs anglophones et les influences en matière de littérature viatique iraient dans les deux sens). En 2004, au moment où paraît Le Vide et le Plein, Le Figaro écrit que L’Usage du monde « appartient à ces textes quasi mythiques dans la lignée des Sur la route de Jack Kerouac, En Patagonie, de Bruce Chatwin ».

8Bouvier accède donc dans la presse hexagonale à une forme d’universalité, qui reste cependant cantonnée au domaine du récit de voyage, ce qui a son importance pour sa réception dans le panorama plus vaste de la littérature française. Les magazines littéraires contribuent cependant à l’extraire de ce cercle un peu étroit des Étonnants Voyageurs, et à le faire connaître d’un lectorat curieux de la littérature française contemporaine dans son ensemble : c’est ainsi que Le Matricule des Anges, avec son numéro spécial sur Nicolas Bouvier en 2010 — Nicolas Bouvier, l’œil vivant — a permis de desserrer l’étau en mettant l’accent sur la qualité du regard et de l’écriture. La première de couverture témoigne d’ailleurs de ce parti pris qui consiste à escamoter le terme de « voyageur » pour reprendre une formule de Jean Starobinski, et donc à inscrire Bouvier dans un nouveau panthéon, qui n’est plus celui des travel writers, mais des writers tout court — dans la lignée plus que prestigieuse de Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal, qui sont analysés dans L’Œil vivant. Le fait de mettre l’accent sur le Bouvier photographe, comme l’a fait encore récemment le magazine parisien Fisheye 16 en 2019, confirme aussi cette volonté de souligner le travail des mots et des images, même si la figure du bourlingueur n’est pas évacuée.

9Au-delà de la presse et des dictionnaires qui accompagnent ce franc succès, il faut souligner le rôle qu’ont pu jouer d’autres acteurs culturels dans cette diffusion de l’œuvre de Bouvier en France. Bouvier participe lui-même à cette diffusion par toutes les conférences qu’il donne dans les années 1990, que ce soit au Centre culturel suisse à Paris, à la fête du livre de Bron (1991), dans des bibliothèques (rencontre avec Charles Juliet à Annecy en 1992, à la bibliothèque Pierre et Marie Curie à Paris en 1995), ou encore à l’American Center à Paris. Le Centre culturel suisse l’a particulièrement mis à l’honneur avec des événements réguliers (exposition et rencontre en 1992, présentation du Corps, miroir du monde en 2000 par Jean Starobinski — qui a sans doute fait bénéficier Bouvier de son aura en France —, pièce de Dorian Rossel en 201117, etc.), mais d’autres initiatives venues de France ont contribué à ce rayonnement. Après l’exposition « Le Vent des routes », qui a tourné en France18 après avoir été créée au musée d’ethnographie de Genève à Conches, une exposition sur « Nicolas Bouvier, flâneur planétaire » est montée à l’occasion du festival de Saint-Malo en 2005 par David Lefèvre, qui fait partie des épigones de Nicolas Bouvier. Sur l’affiche de cette exposition19, Bouvier est présenté comme « voyageur-écrivain du xxe siècle », inversant l’appellation habituelle d’écrivain-voyageur, et signe que David Lefèvre fait partie de ceux qui mettent l’accent sur le dehors, sur l’aventure, plutôt que sur l’écriture. Les lieux d’exposition choisis sont de petites bibliothèques de province, assurant une diffusion plus ciblée (principalement en Bretagne) de l’œuvre de Bouvier.

10Enfin, à une tout autre échelle, non plus locale mais globale, c’est l’institut français qui a joué un rôle majeur dans la diffusion de Bouvier dans le monde, prolongeant d’une certaine manière les conférences que Bouvier et Vernet aimaient à donner au fil de leurs étapes dans les instituts français qui voulaient bien leur faire confiance. Bouvier n’a jamais réellement interrompu cette activité, puisqu’il est encore reçu en 1997, peu avant sa mort, par l’institut français de Tokyo. Plusieurs hommages lui sont rendus dans les instituts français après sa mort, toujours dans des pays avec lesquels il avait un lien privilégié : en 2017, l’institut français de Turquie accueille une conférence d’Ingrid Thobois, qui a écrit la postface du recueil Le dehors et le dedans pour la réédition de 2022, mais aussi des ouvrages pour la jeunesse où elle fait découvrir Bouvier20 ; en 2019, en Macédoine, l’institut français de Skopje s’associe à l’ambassade de Suisse pour une présentation de l’œuvre de Bouvier par Jordan Plevneš, écrivain, dramaturge et ami personnel de Bouvier, en ouverture de la projection du film documentaire Le Retour de Bouvier au Centre culturel de Bitola21. C’est donc un lien privilégié avec la culture française, soigneusement entretenu par Bouvier lui-même à travers ses conférences, qui s’affirme dans ces manifestations qui continuent à essaimer après sa mort.

11Cette reconnaissance croissante en France — favorisée par toutes les initiatives mentionnées plus haut — s’est concrétisée par la classicisation de Bouvier dans l’enseignement secondaire et supérieur : L’Usage du monde, mais aussi d’autres textes comme Le Poisson-Scorpion ou Le dehors et le dedans sont maintenant intégrés à de nombreuses séquences pédagogiques en classe de seconde ou de première22. Cette présence dans les manuels scolaires est bien le signe que Bouvier est traité en classique, son œuvre faisant consensus23. En 2018, l’inscription de L’Usage du monde au programme de l’agrégation de lettres a apporté une confirmation supplémentaire de cette légitimité définitivement acquise, mais cette promotion signifie-t-elle pour autant que le Genevois est devenu un représentant du patrimoine français, et qu’il est passé d’une légitimité littéraire à une légitimité politique24 ? Il est certain, en tout cas, que l’œuvre n’en est plus au stade de la reconnaissance mais à celui de la consécration, voire de la canonisation dès lors qu’est convoqué — par certains de ses héritiers — le registre du sacré. La critique universitaire française a accompagné ce mouvement en s’emparant de l’œuvre à partir des années 200025, et encore davantage à partir des années 2010, avec trois orientations critiques : une direction phénoménologique, une direction formaliste et une direction éthique, auxquelles il faut ajouter des réflexions plus récentes sur le rapport à l’histoire ou à d’autres sciences humaines26. Je ne m’étendrai pas ici sur cette approche académique, désormais foisonnante, pour me concentrer sur la réception par les écrivains français, qui s’articule très fortement autour du festival Étonnants Voyageurs.

Compagnonnages et renouvellements : Bouvier figure de proue des Étonnants Voyageurs

12Contrairement à certains auteurs suisses romands contemporains — Aude Seigne, Blaise Hofmann27 — qui ont tout naturellement été désignés comme des épigones de l’écrivain genevois par le biais du Prix Nicolas Bouvier, au point de devoir parfois prendre leurs distances pour ne pas être totalement assimilés au modèle qu’incarne leur compatriote28, les auteurs français de récits de voyages n’ont pas toujours été tenus de se positionner face à cette référence incontournable. Mais il devient de plus en plus évident qu’ils doivent eux aussi composer avec cet héritage. Certains le font d’eux-mêmes en lui rendant des hommages spontanés — Christian Garcin dans L’Almanach des voyageurs 29 en 2012, François-Henri Désérable dans L’Usure d’un monde 30 en 2023, etc. —, là où d’autres, comme Sylvain Tesson ou Cédric Gras, s’expriment sur le sujet à l’occasion d’entretiens journalistiques, quand ils sont directement invités à parler de Bouvier et à dire quelle place il occupe dans leur bibliothèque personnelle. En 2023, vingt-cinq ans après la mort de Bouvier, l’heure est venue de désigner des légataires, comme l’a fait Olivier Bauer — auteur d’un documentaire sur Bouvier en 2008 (Le Vent des mots) —, en allant interroger plusieurs écrivains français (François-Henri Désérable, Sylvain Tesson, Cédric Gras, Pierre Ducrozet, Ingrid Thobois) et un écrivain suisse (Blaise Hofmann) sur leur rapport au maître pour un article dans « M le magazine du Monde »31. L’article montre que Bouvier demeure une référence incontournable pour ces « nouvelles générations d’écrivains aux semelles de vent » qui « continuent de s’en revendiquer32 », mais il convient d’apporter une nuance : la référence est particulièrement explicite dans les textes de François-Henri Désérable, Pierre Ducrozet ou Ingrid Thobois (qui ont mené, chacun à leur manière, de véritables pèlerinages sur les traces de Bouvier, que ce soit en Iran, à Ceylan ou en Afghanistan), tandis qu’elle n’est jamais réellement « revendiquée » par Sylvain Tesson, ni par Cédric Gras. Quant à Blaise Hofmann, qui est suisse, je ne reviendrai pas sur son œuvre dans le cadre de cette étude qui porte sur la réception française.

13Sylvain Tesson et Cédric Gras ont volontiers été comparés à Nicolas Bouvier par la presse — « digne successeur de Bouvier » pour le premier, « Nicolas Bouvier du Far East33 » pour le second… —, sans doute parce qu’ils aspirent à incarner l’écrivain voyageur par excellence, mais cela ne les empêche pas de tracer leur voie en outsiders, comme s’ils risquaient de rester dans l’ombre de leur aîné s’ils venaient à le citer trop souvent dans leurs textes. Ils ne le mentionnent que lors d’entretiens, en réponse aux sollicitations des journalistes : à Nicolas Truong qui lui demandait en 2019 dans quelle mesure on était passé de « l’usage du monde », tel que l’écrivain et voyageur Nicolas Bouvier pouvait en faire l’expérience, à « l’usure du monde » observée par Tesson, ce dernier répondait :

L’usure du monde, c’est cela : indifférenciation, fin du chatoiement, effacement de la mosaïque, règne de l’Unique, reproduction du même. Appelons cela la starbuckisation du monde.

Ce que chantait Nicolas Bouvier dans L’Usage du monde (Droz, 1963), c’était le contraire. La route de Bouvier offre ses présents : on se met au volant d’une voiture, sur un cheval, on part à la rencontre de ce qui n’est pas soi-même. Dans le monde de Bouvier, on rentre dans un paysage, on découvre des hommes, on respire un autre air, on ne soupçonnait rien. Le voyage, c’est l’expérience de l’autre, contraire de moi. L’autre véritable vous heurte, vous emporte ou vous indigne, mais au moins n’est-il pas votre reflet34 !

14Tesson recherche donc la rupture plutôt que la continuité pour s’imposer. Il incarne le baroudeur qui publie vite, « là où un Nicolas Bouvier met dix ou vingt ans avant de publier un livre35 », et il insiste sur la coupure historique qui rend désormais impossible l’expérience de l’autre36 telle que Bouvier l’a faite. Il se pose en voyageur d’une époque nouvelle, celle de « l’usure du monde » et du « règne de l’Unique », non sans idéalisation naïve de ce que pouvait être cette expérience de l’autre à l’époque de Bouvier, et avec un demi-siècle de retard sur les constats de Lévi-Strauss.

15On remarquera que Sylvain Tesson et Cédric Gras n’ont jamais obtenu le Prix Nicolas Bouvier, alors qu’ils sont considérés par le grand public comme les meilleurs écrivains-voyageurs contemporains — l’orientation politique de Tesson37 ne semblant pas, pour l’instant, lui porter préjudice, sans doute parce que ses lecteurs préfèrent ne pas voir cette dimension pour se laisser bercer par des récits dépaysants. À l’inverse, François-Henri Désérable l’a obtenu haut la main en 2023 pour L’Usure d’un monde, récit de voyage en Iran où il rend allégeance à Bouvier du début à la fin. Serait-ce que la récompense est proportionnelle à l’hommage qui est rendu au maître ? Il semble du moins que ce soit l’un des critères d’appréciation du jury de Saint-Malo, que Blaise Hofmann a décrit comme une petite confrérie très fermée.

Force est de constater que l’attribution d’un prix dépend davantage d’un contexte que des qualités intrinsèques d’un livre. Le Prix Bouvier n’est pas le prix du festival de Saint-Malo (c’est-à-dire le choix de la majorité des lecteurs fidèles au festival), mais celui d’un jury composé de sept juges exclusivement masculins (73 ans après l’Oasis interdite d’Ella Maillart !), d’un certain âge (hormis Pierre Starobinski…), presque tous auteurs (un immense talent de création peut-il compenser les outils d’analyse d’un universitaire, la friction avec l’actualité littéraire d’un critique et l’enthousiasme d’un lecteur anonyme ?) qui ont une relation privilégiée avec Nicolas Bouvier (tous se disent « amis de Nicolas »). Reste cependant, en cette décennie de discrédit des prix littéraires (hégémonie des grandes maisons d’édition parisiennes, rendus de services entre éditeurs et auteurs, multiplication des prix), une bonne nouvelle : je ne connaissais aucun des membres du jury38…

16Le jury a certes été renouvelé depuis 2008 (il intègre désormais Tiffany Tavernier et Clara Arnaud), mais l’hypothèse d’une corrélation entre les références à L’Usage du monde et l’obtention du prix par Désérable n’en reste pas moins valable.

17L’auteur de L’Usure d’un monde n’est pas le seul à multiplier les signes de fidélité à Bouvier. Les hommages qui proviennent du « cercle des amis de Nicolas Bouvier » (la formule est de David Lefèvre) peuvent prendre la forme de clins d’œil dans des titres ou dans le corps même des récits de voyage, et ils se répartissent sur un dégradé allant de la loyauté absolue à une forme d’émancipation. Il y a ceux qui revendiquent ouvertement — pour ne pas dire aveuglément — leur « bouviérisme », que Raphaël Piguet a très bien défini comme « la conformité d’une œuvre à l’esprit de Bouvier », qui peut virer, plus négativement, à « la manie contemporaine de citer l’auteur à tort et à travers »39, et ceux qui se contentent d’allusions discrètes ou se démarquent franchement pour ouvrir d’autres voies.

18Christine Jordis, qui a été membre du Prix Nicolas Bouvier, a par exemple donné un titre très bouviériste à son récit de voyage au Japon publié en 2019 : Impressions japonaises, un pas vers le moins 40. Nadine Laporte a imaginé, quant à elle, un dialogue entre deux hommes admirables, l’empereur Babur et Nicolas Bouvier, sous l’égide de saint Malo, patron de la cité corsaire (le Gallois Mac Low, ou Malo, qui débarqua au vie siècle sur le rocher d’un ermite nommé Aaron)41. En auréolant ainsi Bouvier d’une forme de sainteté, elle entre pleinement dans le culte de la personnalité. L’écrivain franco-afghan Atiq Rahimi convoque, pour sa part, l’une des phrases les plus célèbres de l’« étonnant voyageur » dans La Ballade du calame : « On croit que l’on va faire un voyage, mais bientôt […]42 », etc. Bouvier devient alors, à la faveur d’une malléabilité de ses maximes, une icône de l’exil, le terme de « voyage » pouvant faire l’objet d’interprétations diverses.

19Mais la tendance la plus fréquente est celle du récit de voyage « sur les traces de », « dans le sillage de » Bouvier, où le voyage présent est systématiquement confronté à l’expérience du maître. C’est par exemple la démarche de David Lefèvre, qui se rend en Irlande en 2003, soit une vingtaine d’années après Bouvier, pour rencontrer les personnages principaux du Journal d’Aran et recueillir leurs souvenirs, avant d’effectuer des recherches à la Bibliothèque de Genève et d’écrire un court essai publié en 2007 par la revue Europe : « Dans le sillage d’un saumon genevois remontant à ses sources43. » Le titre désamorce par l’humour ce que l’enquête pourrait avoir de trop scolaire, pour proposer « un acte de compagnonnage » plutôt qu’un « pèlerinage44 » : David Lefèvre semble conscient du risque de se laisser méduser par son prédécesseur, et parvient à trouver un équilibre entre les citations de Bouvier, qu’il commente et confronte au réel, et sa propre voix qui s’affirme et introduit de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres, de nouvelles précisions historiques, même si c’est bien le Journal d’Aran qui oriente toute la quête. Plutôt qu’un simple hommage au texte source, ce sont donc deux voyages qui finissent par se superposer, comme le souligne David Lefèvre à plusieurs reprises : « Pas deux façons identiques de faire usage du monde », écrit-il, « en particulier lorsqu’un intervalle de près de vingt ans sépare les périples45. » On retrouve le même type de stratégie de distinction chez d’autres héritiers de Bouvier, qui explicitent sans doute d’autant plus ce besoin qu’ils se sentent menacés par le risque de disparaître dans la fusion. Ingrid Thobois revient avec distance, en 2010, sur l’illusion qui a été la sienne « d’un passage derrière le miroir » :

J’ai ainsi voyagé une année sur les routes tracées par trois livres : L’Usage du monde, Le Poisson-Scorpion, Le dehors et le dedans. J’avais l’intention aussi faraude que romantique de passer derrière le miroir d’une œuvre. Il faut préciser que ma rencontre avec Nicolas Bouvier relevait de l’envoûtement. […]. La leçon du voyage fut féroce : le mythe Bouvier écorné, ma naïveté décapitée. N’ayant rien trouvé du fantasme après lequel j’avais couru, j’ai bien dû m’avouer que je m’étais menti. Mais de mensonges en illusions et en désillusions, j’ai cheminé vers l’écriture46.

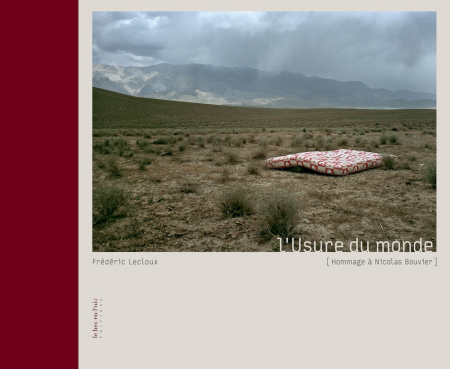

20C’est souvent la même rhétorique qui est à l’œuvre dans tous ces textes qui placent Bouvier au sommet et partent de l’émotion intense éprouvée à la lecture de ses textes pour aller vers un nouvel usage du monde, dans cette dialectique difficile à négocier entre l’admiration et la création. Or le fait même de souligner cette emprise de Bouvier contribue aussi à la conforter. Le photographe Frédéric Lecloux pratique cette rhétorique du dépassement, puisqu’il reconnaît d’une part qu’il était devenu « obnubilé par ce voyage et cette écriture » au point qu’« il était devenu intolérable de n’être pas Bouvier47 », et qu’il affirme d’autre part qu’il a « voyagé sans coller aux guêtres de Nicolas Bouvier au lieu près, au cadrage près, au mot près. Et surtout pas “sur les traces de Nicolas Bouvier”, que le vent des routes a lissées depuis longtemps, mais bien au contraire en travaillant à mettre à fleur de peau l’émotion que son ouvrage [lui] a procurée48. » Si le titre et la couverture de son livre — L’Usure du monde. Hommage à Nicolas Bouvier, avec une préface d’Éliane Bouvier — entretiennent bien le culte d’un texte mythique, l’aspiration à exister en tant qu’auteur et regard singulier se fait aussi entendre. Signe de la constante réactualisation de l’hommage à Bouvier, qui se double désormais d’un hommage à Éliane, disparue en 2022, Frédéric Lecloux a publié en 2024 un nouveau portfolio de quinze photographies, dont quatre inédites, avec un texte original, à l’occasion des vingt ans de son départ pour le voyage de L’Usure du monde. Les éditions Le Bec en l’air justifient cette réédition par le succès du livre de 2008, aujourd’hui épuisé — ce sont donc non seulement les textes, mais aussi les photographies prises par les successeurs de Bouvier qui intéressent le lectorat français : « Ce livre fut l’un des premiers de notre catalogue et continue à ce jour d’être l’un de ceux qui [ont] séduit le plus de lecteurs49. »

Couverture du livre de photographie de Frédéric Lecloux, L’Usure du monde, Le Bec en l’air, 2008.

21On pourrait multiplier encore les exemples de ces compagnonnages qui refusent de se faire pèlerinages, comme la lettre de Christian Garcin à Nicolas Bouvier, intitulée « L’intranquillité heureuse » et publiée dans L’Almanach des voyageurs en 201250. Dans le cas de Christian Garcin, déjà reconnu comme écrivain-voyageur au moment où il adresse cet hommage à Nicolas Bouvier — son carnet de voyage Du Baïkal au Gobi date par exemple de 2008 —, la question du dépassement du modèle se pose de manière moins cruciale : Garcin semble pouvoir se passer de la stratégie de distinction et décrit son rapport à Bouvier comme « une affaire d’amitié51 » — rejoignant une modalité majeure de la critique sur Bouvier qui est celle de la sympathie. Il se distingue moins de Bouvier que des autres voyageurs qui vouent un culte à L’Usage du monde : pour sa part, c’est par la petite porte, celle du récit de voyage à Xian, qu’il est entré dans l’œuvre, et c’est la qualité de l’écriture qu’il souligne avant tout, prenant ses distances avec une certaine image de l’écrivain-voyageur : « les seuls livres de voyage, ou sur les voyages, qui m’intéressent, sont ceux qui sont d’abord soutenus par une langue, et qui lorgnent autant vers l’extérieur que vers l’intérieur. L’important n’étant pas de savoir s’il s’agit ou pas de littérature de voyage, mais s’il s’agit ou pas de littérature, tout court (si je puis dire)52. » En prenant cette précaution dès le début de sa lettre, Christian Garcin fait déjà un pas de côté par rapport au « cercle des amis de Nicolas Bouvier », préférant se tenir à l’écart et se mesurer d’égal à égal avec un grand écrivain qui ne l’a pas paralysé, mais fortement séduit par son écriture ciselée, et par sa « présence humaine et sensible53 ». Il choisit son camp, en somme, entre ceux qui voient Bouvier comme un écrivain-voyageur et ceux qui le considèrent comme un « inventeur de littérature », pour reprendre l’alternative déjà exposée par Sylviane Dupuis54. Sur ce point, Garcin rejoint Tesson, qui a conscience que Bouvier ne peut pas se réduire à l’image d’Épinal de l’aventurier intrépide, comme il l’explique dans sa recension de la biographie de Bouvier par François Laut en 2008 :

L’imagerie tient les écrivains voyageurs pour une confrérie d’athlètes de la route, aussi habiles à manier la hache et le piolet que la plume. La fréquentation de Saint-Malo conforte dans cette idée : sur les jetées malouines, à l’heure du Festival des étonnants voyageurs, c’est un défilé de littérateurs aux allures de débardeur (Arto Paasilinna), d’ogre (Jim Harrison) ou de beau gosse des rings (David Fauquemberg). Le timonier de cette joyeuse manifestation, Michel Le Bris, n’a lui-même pas l’air de sortir des sanatoriums. Nicolas Bouvier, prince de ces hommes qui prirent la route pour ne jamais la rendre, échappait à ces hâtives constatations psycho-morphologiques55.

22On peut reconnaître à Tesson le mérite de faire le distinguo entre Bouvier et Saint-Malo, ce en quoi il s’aligne sur le point de vue d’un certain nombre d’écrivains français, qui saluent avant tout une posture et un style.

Une réception clivée

23Au-delà du domaine du récit de voyage, la référence à Bouvier resurgit si souvent dans la littérature contemporaine — par le biais de citations au détour d’un récit, mais aussi dans des essais ou entretiens — qu’il importe de mesurer l’écho de l’œuvre du Genevois à une plus large échelle, même s’il est difficile, voire impossible, d’atteindre l’exhaustivité dans une telle recherche, qui peut par ailleurs conduire à des trouvailles inattendues. Qui aurait pu soupçonner, par exemple, que Gérard Genette se prononce sur l’œuvre de Bouvier dans l’une des entrées de son Codicille — publié en 2009, soit cinq ans après la publication des Œuvres de Bouvier dans la collection « Quarto » de Gallimard ? « Je donnerais volontiers, écrit-il, une grande part de la production romanesque contemporaine pour L’Usage du monde de Nicolas Bouvier56. »

24Si les écrivains du voyage vouent une admiration assez univoque à l’auteur de L’Usage du monde — aucun ne cherche à contester son statut de « père fondateur du “travel writing” moderne57 », même si tous ne vont pas jusqu’à lui vouer un culte —, les réactions des écrivains moins identifiés à ce domaine peuvent être plus contrastées. Ce n’est pas que les écrivains en question (comme Jean Rolin ou Jean-Christophe Bailly) n’aient jamais raconté leurs voyages, proches ou lointains, mais il y a chez eux quelque chose qui semble résister, à en croire leurs discours certes respectueux, mais moins dithyrambiques. À quoi s’agit-il de résister ? À l’effet de mode dont bénéficie Bouvier, dont l’art de voyager résonne avec les aspirations contemporaines les plus convenues, que ce soit à la décélération ou à l’accomplissement individuel par le voyage ? À la littérature de voyage, qui sert de repoussoir pour faire émerger de nouvelles formes d’enquête géographique que l’on prend soin de nommer autrement ? Comme l’a bien fait remarquer Guillaume Thouroude, certains « auteurs se font un devoir de rejeter la notion de littérature de voyage au profit de catégories telles que “narrations documentaires”, “écriture impliquée”, ou encore “littératures de terrain58” qui, curieusement, paraissent plus acceptables59 ». On ne s’étonnera pas du silence de Philippe Vasset qui ne mentionne jamais Bouvier, sans doute trop directement associé à ses yeux aux récits de voyage « qui se contentent de réduire l’espace à un itinéraire et d’aligner dates et noms comme on collectionne les cartes postales60 ». Les spécialistes de littérature contemporaine ont parfois tendance à conforter ce type de représentations binaires où les écrivains de l’« ailleurs » ou du « dehors » s’opposent à des auteurs comme Bruce Bégout, Éric Chauvier ou Philippe Vasset, explorateurs des « zones blanches et lieux communs61 ». Ce discrédit des « voyageurs » auprès de certains écrivains contemporains semble tenir en partie aux effets délétères du manifeste Pour une littérature-monde 62 (2007), qui entendait promouvoir une littérature nomade et ouverte sur le monde, intégrant mieux les périphéries que ne le faisait la francophonie, mais qui n’a pas manqué de générer des incompréhensions et des tensions. Ce manifeste repose sur certaines illusions et facilités rhétoriques que Camille de Toledo a dénoncées avec beaucoup de justesse et d’ironie dans son essai intitulé Visiter le Flurkistan ou Les illusions de la littérature monde (2008) :

C’est une des difficultés, une des ruses du manifeste : sa générosité politique — le combat pour créer un espace postcolonial — passe par une polarisation esthétique très caricaturale : autrement dit, d’un côté, les écrivains de chambre, de l’autre, les voyageurs. D’un côté, la hantise, la culture endogame des vieilles lettres, de l’autre, « le tohu-bohu impressionnant », « des romans bruyants, colorés, métissés ». D’un côté, la chambre du malade, de l’autre, les fenêtres ouvertes sur l’Océan, les voiles hissées, le tintement des drisses, la nuit. D’un côté, la dépression houellebecquienne, le nombrilisme de l’autofiction, le formalisme finissant des postures d’avant-gardes, de l’autre, le monde, l’ouverture, le verbe63.

25Dans cette réponse cinglante au manifeste de 2007, Camille de Toledo rappelle que ces chantres de la littérature-monde ont pour héros Césaire, Bouvier, Pratt ou Ducharme. Bouvier a en effet été récupéré par les signataires pour incarner à la fois le frisson du dehors et le dépassement de la francophonie : « La francophonie est de la lumière d’étoile morte. Comment le monde pourrait-il se sentir concerné par la langue d’un pays virtuel ? […] Comment a-t-on pu ignorer pendant des décennies un Nicolas Bouvier et son si bien nommé Usage du monde ? Parce que le monde, alors, se trouvait interdit de séjour64. » Or, en devenant l’un des porte-étendards de ce manifeste de 2007, qu’il n’a jamais signé puisqu’il est mort en 1998, Bouvier a nécessairement été réduit à la famille des « voyageurs » que le manifeste dresse artificiellement contre « les écrivains de chambre » — une opposition à laquelle il n’a jamais réellement souscrit65. Il devait tout de même partager certains présupposés du manifeste de 1992, Pour une littérature voyageuse, qu’il avait cosigné avec Michel Chaillou, Jacques Lacarrière et d’autres auteurs. Dans ce premier manifeste, Kenneth White appelait à « retrouver le dehors », à « renifler “une odeur de foin” » pour renouveler une littérature vue comme agonisante66 ; Michel Le Bris opposait lui aussi le « grand dehors » aux approches théoriciennes des années 1960-1970, comme celle de Barthes, Lévi-Strauss, Althusser ou Lacan, instaurant un clivage durable qui allait fortement peser sur la réception de Bouvier. S’il faut reconnaître le rôle positif de Le Bris, sans qui Bouvier n’aurait sans doute pas joui de la même reconnaissance en France, il convient également d’en pointer les limites, avec Sarga Moussa :

fallait-il, pour glorifier Bouvier, en faire un écrivain voyageur qui se serait complu dans la pure célébration du « réel » — et dans le récit, présupposé transparent, de cette célébration ? Outre qu’il y a là un malentendu (grand lecteur, Bouvier a toujours cherché à comprendre et à expliquer le monde dans lequel il évoluait, au point, la chose est révélatrice, d’insérer lui-même un certain nombre de notes dans L’Usage du monde), on est surpris de trouver, dans cette liste de théoriciens voués aux gémonies, et dont la littérature voyageuse est censée représenter l’antidote, le nom du grand anthropologue Claude Lévi-Strauss — théoricien et voyageur dont on sait que Bouvier fut un lecteur admiratif […]67.

26Dans les années 1990, juste après sa création, le festival n’en avait pas moins un pouvoir fédérateur. Il était dans une phase ascensionnelle favorisée par le rayonnement de Bouvier, de sorte qu’il était encore possible de rattacher à ce mouvement des auteurs qui n’étaient pas les signataires du manifeste, mais dont l’œuvre avait un lien avec l’écriture du voyage. On pouvait ainsi lire en 2005, dans la rubrique « littératures voyageuses » de La Littérature française au présent, le manuel de Dominique Viart et de Bruno Vercier68, qu’« (a)utour de Nicolas Bouvier convergent sans véritablement constituer un mouvement littéraire, nombre de journalistes et d’écrivains : Gilles Lapouge, Jacques Lacarrière, Jean et Olivier Rolin, Daniel Rondeau, Alain Borer, Jean-Claude Kauffmann, Jean-Luc Coatalem, Olivier Frébourg… » Ce rapprochement était probablement fondé sur la bibliographie proposée à la fin du manifeste Pour une littérature voyageuse en 1992, qui comprenait notamment des livres de Jean Rolin, à la fois ceux où il explore le proche (La Ligne de front, 1988 ; Zones, 1995) et ceux où il explore un ailleurs lointain (Journal de Gand aux Aléoutiennes, 1982 ; Campagnes, 2000 ; Chrétiens, 2003 ; L’Explosion de la durite, 2007). Il a longtemps été assez logique d’associer cet auteur aux « littératures voyageuses », mais on le fait de moins en moins pour deux raisons : le manifeste de 2007 a durablement terni l’image de Saint-Malo — et Nicolas Bouvier pâtit malgré lui de cette situation — ; on rattache plus volontiers Jean Rolin, aujourd’hui, aux « littératures de terrain69 ». On ne l’associe plus à Bouvier, mais à Philippe Vasset ou Jean-Christophe Bailly, qui ont pour point commun de se méfier de la littérature de voyage et de ses effets de mode. Jean-Christophe Bailly s’intéresse pourtant aux écrivains vagabonds, mais il convoque plus volontiers les carnets de route de Ferlinghetti70 que les icônes de Saint-Malo.

27Ces réticences envers la « littérature voyageuse » et la « littérature-monde » n’enlèvent rien, cependant, à l’admiration unanime pour le style de Bouvier. En 2010, dans le numéro de la revue Europe consacré au Genevois, Bernard Chambaz établit un partage strict entre les écrivains-voyageurs et les écrivains « tout court », avant de faire l’éloge de L’Usage du monde dont la magie tient à une « étrange rapidité, à la justesse immédiate du ton, à son allant […]71 ». Interrogé en 2015 par la RTN (radio télévision neuchâteloise), Jean Rolin fait l’éloge du Poisson-Scorpion, précisément parce qu’il ne s’agit pas, selon lui, d’un récit de voyage. Si Bouvier est une source d’inspiration pour lui, ce n’est pas parce qu’il est « le saint patron des écrivains-voyageurs », mais « tout simplement parce que c’était un bon écrivain, voire un grand écrivain »72 dont la prose lui rappelle à certains égards celle de Céline. François Bon met également l’accent sur le travail du regard dans l’atelier d’écriture qu’il consacre au voyage 2020-2021, sur son site Le Tiers Livre : « S’en aller au bout du monde, mais avec son microscope73 ». Dans cet atelier qui propose des ressources pour écrire le voyage, ou du moins « comprendre ce qui pousse un voyageur à écrire74 », L’Usage du monde est présenté comme l’une des références majeures en la matière, au même niveau que l’Éloge des voyages insensés de Vassili Golovanov : « c’est l’immense qualité de Nicolas Bouvier, de nous rendre ainsi présente toute chose, visualisable, perceptible, en relief 75… » Or, s’il a déjà été invité au festival de Saint-Malo (en 2008), François Bon ne s’identifie pas pour autant aux Étonnants Voyageurs et prend soin de préciser, dans un « Hommage à Nicolas Bouvier » également mis en ligne sur son site, que « ce n’est pas du récit de voyage […]. On est dans la fonction littéraire [sic]76. » Ce jugement suit la même ligne que la critique universitaire, moins intéressée par l’écrivain-voyageur que par l’« inventeur de littérature77 », et il semble partagé par la plupart des écrivains qui souhaitent échapper aux étiquettes trop réductrices, comme Arno Bertina : « Où le récit de voyage traditionnel se présente comme la relation d’une expérience individuelle bornée de bout en bout par l’espace référentiel, les textes de Nicolas Bouvier interrogent quant à eux la littérature et ce qu’elle rend possible78. » Dans L’Âge de la première passe, qui n’est justement pas un récit de voyage traditionnel, ni un essai sur le Congo, mais un livre sur les filles des rues à Pointe-Noire et Brazzaville, Bertina convoque ainsi Le Poisson-Scorpion pour réfléchir à son propre ethos d’écrivain à l’écoute : « Sans ce détachement, sans [sic] cette transparence, comment espérer faire voir ce qu’on a vu ? Devenir écho, courant d’air, invité muet au bout de la table [sic] avant de piper mot79. » L’accent n’est donc pas mis sur l’art de voyager — une référence à L’Usage du monde aurait alors été plus pertinente —, mais bien sur la problématique de l’écriture et de la juste place du moi. En somme, il n’est de bon ton de se référer à Bouvier qu’à partir du moment où ne le considère plus comme un écrivain-voyageur mais uniquement comme un écrivain, ce qui représente tout de même un tour de force tant le festival de Saint-Malo a fait de l’auteur genevois son héros80. Certains écrivains parviennent tout de même à assumer une double posture qui permet de surmonter ces tensions, en convoquant Bouvier tout en clamant leur méfiance envers les récits de voyage. C’est le cas d’Emmanuel Ruben, dont le court texte intitulé Le Cœur de l’Europe (2018) rend hommage à L’Usage du monde, le titre renvoyant au séjour en Serbie de Bouvier et Vernet. La référence est explicitée dès l’avant-propos avec une épigraphe qui inscrit d’emblée le texte sous le patronage de Bouvier : « La France peut bien être — comme les Serbes se plaisaient à nous le répéter — le cerveau de l’Europe, mais les Balkans en sont le cœur, dont on ne se servira jamais trop 81. » Plus loin, sur la route de Travnik, le narrateur se souvient des dessins en noir et blanc de Thierry Vernet — second hommage à L’Usage du monde — alors même qu’il indique à la page précédente qu’il se « méfie toujours un peu des récits de voyage82 ». Comment comprendre ce paradoxe ? Michel Le Bris et les signataires du manifeste de 2007 ayant écorné l’image de la littérature du « dehors », certains écrivains tiennent sans doute à prendre leurs distances, ce qui ne les empêche pas de reconnaître l’attrait exercé par le chef-d’œuvre de Bouvier et Vernet. Emmanuel Ruben peut à la fois fréquenter L’Usage du monde ou Chronique japonaise comme une bible, et tenir à distance les conceptions simplistes de la littérature-monde.

28Le festival malouin n’est certes pas le canal unique qui a permis à Bouvier de s’imposer comme une figure de référence dans la littérature française contemporaine : son nom circule de bien d’autres manières, à la fois dans la littérature, par le biais de l’intertextualité, et en dehors de cette dernière, grâce aux nombreuses expositions, émissions ou créations théâtrales qui se sont multipliées en hommage à son œuvre ; la manière dont chaque écrivain se positionne face à cet auteur désormais classique n’est sans doute pas systématiquement régie par une adhésion — ou non — à l’esprit des « étonnants voyageurs ». Il est cependant indéniable que Saint-Malo a joué un rôle central dans la réception française de Bouvier, créant un axe autour duquel se distribuent les voyageurs qui écrivent et les écrivains qui voyagent83, avec un nuancier de discours intermédiaires entre l’adulation et la prise de distance. Depuis sa disparition en 1998, le grand public voue certes un culte à l’auteur de L’Usage du monde et Bouvier est clairement identifié comme l’équivalent francophone de Chatwin, mais la réception chez les écrivains est plus tortueuse. Selon le point de vue adopté, le label Saint-Malo constitue un atout ou bien un handicap, Bouvier étant pris dans des polémiques malgré lui, qui se sont principalement développées après sa disparition, même si le manifeste de 1992, Pour une littérature voyageuse, était déjà porteur d’oppositions conflictuelles. Il n’est pas impossible que la mort de Le Bris, survenue en 2021, permette d’ouvrir une nouvelle page dans la réception de Bouvier, mais il est encore trop tôt pour en juger : pour l’heure, l’écrivain suisse, qui a sans conteste atteint la consécration, se voit tantôt rallié à la littérature-monde, tantôt « sauvé » de cet amalgame par ceux qui voient en lui d’abord un écrivain ; la sortie de ce dualisme pourrait être la prochaine étape de la réception par les écrivains.