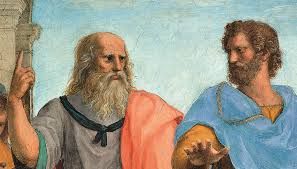

Aristote après Aristote

"On n’exagèrerait pas beaucoup en disant que l’histoire de la poétique coïncide, dans ses grandes lignes, avec l’histoire de la Poétique (d'Aristote)", écrivait Tzvetan Todorov dans sa préface à l’édition de la Poétique de Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot qui inaugurait en 1980 la nouvelle collection des éditions du Seuil, 1980. Il apparaît aujourd'hui impossible de lire la Poétique sans prendre en compte l’histoire de sa réception : pour réfléchir lucidement sur ce que dit la Poétique, il convient donc de s’interroger sur ce qu’on a voulu y lire : à quoi a servi (et sert encore) la Poétique ? À la lumière de quels corpus l’a-t-on lue ? en quoi ces usages et contextualisations ont-ils informé les lectures de la Poétique du passé, et informent-ils encore celles d’aujourd’hui ? Christine Mauduit, Guillaume Navaud et Olivier Renaut font paraître le Brill's Companion to the Reception of Aristotle's "Poetics". Le volume est commercialisé à un prix inacceptable, mais le public francophone appréciera que les sections du volume originellement écrites en français (14 sur 25, dont l'introduction) sont librement téléchargeables sur la page de l'éditeur, à partir de l'onglet "Supplementary Materials". Fabula donne aussi à lire le sommaire de l'ouvrage. Rappelons au passage le numéro de Littérature intitulé "Aristote, l'aventure par les concepts", désormais accessible en ligne, via Cairn…. Comme Aristote est un peu chez lui sur Fabula, l'index de nos deux revues offre quantité de ressources relatives aux publications consacrées à La Poétique depuis un quart de siècle.