Les mots, les images et la musique. Un témoignage

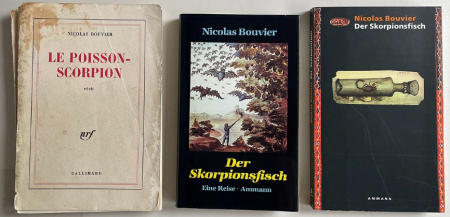

Figure 1. Nicolas Bouvier, Der Skorpionfisch, traduit du français par Barbara Erni, Zurich, Ammann Verlag, 1989.

1En 1982, j’ai lu un livre qui allait changer ma vie. Un livre inclassable qui détonnait dans une littérature suisse romande qui me paraissait souvent morose, et qui contrastait avec une littérature française à mon goût trop soucieuse d’un style lisse et brillant. La sortie du Poisson-Scorpion était une révélation. C’est comme ça qu’il faut écrire, me disais-je, et même, c’est comme cela que j’aimerais savoir écrire. Après avoir attendu en vain une traduction en allemand, j’ai compris que c’était moi qui devais m’y atteler. Pour me préparer à une rencontre avec Nicolas Bouvier lors d’une conférence à laquelle je n’étais pas invitée, je me suis mise au travail. Après la séance j’ai pu lui soumettre les deux premiers chapitres. On s’est tout de suite trouvés assis côte à côte à discuter certains détails. « Ça tombe bien », me disait-il en prenant congé. « Il y a un éditeur qui s’y intéresse. » Et puis « C’est ainsi que les choses doivent se passer. » J’avais peu d’expérience dans la traduction, pas de relations dans le milieu littéraire et je ne connaissais rien aux rouages de l’édition. Mais j’avais trouvé « mon » auteur. J’ai mis le temps qu’il fallait pour rendre hommage au texte que j’ai soumis à mon père, professeur d’allemand à la retraite, pour éviter d’éventuelles maladresses. Par la suite, Bouvier et moi avons passé trois après-midi à revoir la traduction à l’ombre du marronnier dans le jardin de la maison vigneronne qu’il habitait à Cologny. J’ai découvert qu’il parlait très bien l’allemand.

Figure 2. Maison de Nicolas Bouvier à Cologny.

Photographie : Éliane Bouvier. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

2La réponse de l’éditeur, Ammann Verlag à Zurich1, se faisait attendre. Certains membres du comité de lecture étaient réticents. Leurs doutes n’étaient pas liés à la traduction, d’après ce que m’écrivait Bouvier qui m’avait félicité pour la qualité de mon travail. Mais le livre n’entrait dans aucune catégorie. Der Skorpionsfisch est finalement sorti en 19892, sans que j’aie été contactée par l’éditeur qui n’a pas changé une virgule, ce qui était flatteur mais aussi un peu suspect car il y a toujours des choses à améliorer dans une traduction.

3Par la suite, Bouvier m’a demandé de l’assister dans ses recherches iconographiques. On se complétait : il avait la culture, et moi les jambes. On puisait dans ses propres archives, mais il fallait aussi aller dénicher les images dans les musées, les bibliothèques, les librairies ou sur les présentoirs de kiosques. Et puis j’ai servi de relais pour la transcription et la transmission des textes qu’il m’envoyait souvent par fax de l’autre bout du monde, et que les éditeurs attendaient toujours impatiemment. La collaboration et l’amitié que nous avons nouées ont duré 10 ans, jusqu’à sa mort.

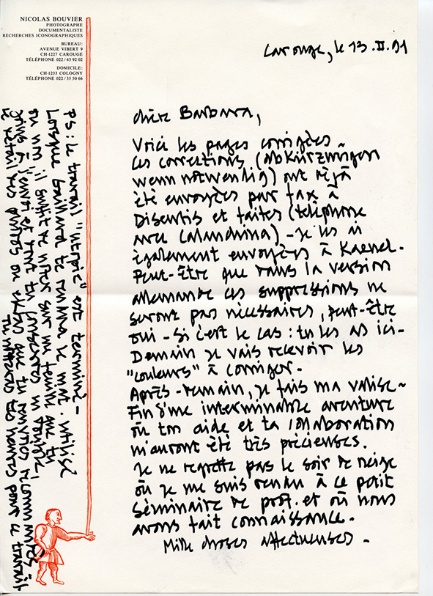

Figure 3. Lettre de Nicolas Bouvier à Barbara Erni, 1991.

Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Traduire en Suisse

4La Suisse est une confédération, un pays très décentralisé qui a constamment besoin de confirmer la cohésion des différentes parties qui la constituent. Elle n’est pas basée sur une culture ou une religion commune, et elle n’a pas une mais quatre langues nationales. La traduction est donc indispensable à tous les échelons de la vie politique, économique et culturelle. Néanmoins le marché du livre dans chaque langue étant très petit, les éditeurs hésitent à publier la traduction d’un auteur dont la réputation est encore à faire. Si un livre est publié, c’est parce qu’un éditeur s’y intéresse et parce que la traduction d’une langue nationale dans une autre a des chances d’être subventionnée. C’est ce qui s’est passé pour Le Poisson-Scorpion.

5Il arrive qu’un projet soit conçu d’emblée pour une diffusion en plusieurs langues. L’Art populaire / Volkskunst (1991) est le volume IX d’Ars Helvetica (1987-1992), une série de douze volumes sur l’art visuel en Suisse, édités par Pro Helvetia et Desertina pour le 700e anniversaire de la Confédération, et qui a paru simultanément en allemand, en français, en italien et en romanche. Bouvier, qui possédait des archives iconographiques importantes sur le sujet (notamment le fonds de René Creux) a été chargé du texte et des illustrations. J’ai participé à l’élaboration de l’ouvrage dès le début en dépouillant la littérature en allemand, et j’en ai assuré la traduction. C’est le volume qui a connu le plus grand succès, touchant un large public en dehors des cercles spécialisés.

6J’ai aussi traduit les textes écrits en français dans l’ouvrage bilingue Bleu immortel / Unsterbliches Blau, édition comportant des photographies et des textes de Nicolas Bouvier, d’Ella Maillart et d’Annemarie Schwarzenbach3.

7Sur les routes du Pakistan, la descente vers l’Inde – Unterwegs in Pakistan, Abstieg nach Indien – Sulle strade del Pakistan, la discesa verso l’India est sorti en français, dans ma traduction allemande, et en italien à l’occasion de la Journée mondiale du livre de 2008. Les brochures ont été distribuées dans les gares pour promouvoir la littérature suisse.

Galle

8Il se trouve qu’en 1999, une année après la mort de Bouvier, j’ai contacté un ami qui avait une agence de voyages. « J’ai deux semaines de vacances, telle somme d’argent, et j’aimerais aller loin. Qu’est-ce que tu me conseilles ? — Va au Sri Lanka ! » J’ai fait dix jours de trekking, suivis d’une visite à Galle. Le temps semblait s’être arrêté dans cette bourgade endormie entourée d’une épaisse muraille et protégée de l’océan par des remparts tout aussi solides. J’ai retrouvé les murs rongés par l’humidité, Hospital Street, l’ancien hôpital, le banian, la pension et le phare du bout de cette île au bout du continent indien. Un cul-de-sac, ou une escale.

Figure 4. Galle (Sri Lanka) avec le phare en 1999.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 5. Galle (Sri Lanka) en 1999. Plan de la ville à l’intérieur du mur d’enceinte.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 6. Galle (Sri Lanka) en 1999. Porte d’entrée du fort.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 7. Galle (Sri Lanka) en 1999. Début de Hospital Street, vue depuis le mur d’enceinte.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 8. Galle (Sri Lanka) en 1999. Hospital Street, à droite le Old Dutch Hospital.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 9. Galle (Sri Lanka) en 1999. Hospital Street, panneau au bout de la rue, banian.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 10. Galle (Sri Lanka) en 1999. Épicerie.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 11. Galle (Sri Lanka) en 1999. Hospital Street, pension et banian, vue en direction du phare.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 12. Galle (Sri Lanka) en 1999. La pension de Hospital Street 22, entrée de la pension par la véranda.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 13. Galle (Sri Lanka) en 1999. La pension de Hospital Street 22, véranda.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

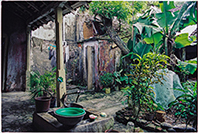

Figure 14. Galle (Sri Lanka) en 1999. La pension de Hospital Street 22, cour intérieure et toilettes.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

L’écriture et l’iconographie

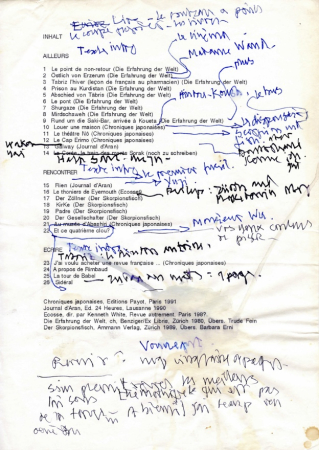

Figure 15. Liste de choses à faire de Nicolas Bouvier.

Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

9Aujourd’hui, les livres de Bouvier figurent dans les programmes scolaires. Mais le succès est arrivé tardivement. L’auteur n’en a pas vraiment profité. Lorsque nous nous rendions à Paris dans les agences Rapho et Magnum à la recherche d’images pour les expositions de photos en plein air organisées par Pierre Starobinski, Bouvier profitait du séjour pour aller encaisser ses tantièmes chez les éditeurs. Comme un.e auteur.e touche 10 % du prix de vente d’un livre, à moins d’écrire des best-sellers, il est difficile d’en vivre. Peu de temps après sa mort, j’ai trouvé Le Poisson-Scorpion sur un présentoir à l’entrée de la Fnac sur les Champs-Élysées, témoignant de la notoriété croissante de l’auteur suite à son succès au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo.

10Bouvier a gagné sa vie avec l’iconographie, avec des conférences, des préfaces et des textes commandés par des revues ou des journaux (comme ceux réunis dans Le Hibou et la Baleine, 1993, et Histoires d’une image, 2001). Pro Helvetia, fondation chargée de la promotion de la culture suisse à l’étranger, l’a envoyé au cours des dernières années de sa vie donner des cours et des conférences dans les universités du monde entier, où il a été accueilli et célébré comme représentant de la littérature francophone. C’était un excellent conférencier. Mais quel que soit le prestige de cette activité, le soir, il se trouvait souvent seul à boire un verre dans sa chambre d’hôtel. « L’année 1992, j’ai tourné autour de cette planète comme une goutte de mercure affolée4 », écrit-il en 1993 dans un texte intitulé « La Panne » où il raconte que l’épuisement l’a conduit à faire un séjour dans une clinique.

11« Je n’écris que quand il y a de la pression dans la marmite », avait-il l’habitude de dire. À mesure que sa notoriété augmentait, les éditeurs s’impatientaient. « On attend que j’écrive une sorte de Entwicklungsroman », m’a-t-il confié. Mais écrire, cela le saignait à blanc, comme le dit Anne Marie Jaton5. On oublie souvent qu’écrire, surtout des textes de cette qualité, demande un effort énorme, un effort mental, psychique et même physique. Sa santé se dégradait. Il n’en parlait pas parce qu’il trouvait que ce n’était pas un sujet de conversation intéressant, mais il n’avait plus la force pour un texte de l’envergure de L’Usage du monde ou du Poisson-Scorpion. Et j’aime penser qu’il a écrit ce qu’il avait à écrire.

12En 1993 Hans Magnus Enzensberger, personnalité influente des lettres allemandes (poète, écrivain, journaliste, éditeur), a eu l’intention de publier une compilation de textes de Bouvier en allemand. Bouvier a fait une sélection de titres qu’il m’a envoyée depuis les États-Unis : Ailleurs, Rencontrer, Écrire, avec des textes du Poisson-Scorpion et de L’Usage du monde et d’autres qui n’avaient pas encore été traduits. J’ai transcrit la liste et envoyé les photocopies des chapitres choisis à Enzensberger qui les trouvait très beaux. Mais il attendait 300 pages alors qu’il n’en avait reçu que 100.

Figure 16. Liste de textes à l’attention de Hans Magnus Enzensberger, transcription complétée par Nicolas Bouvier, 1993.

Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

13Après la mort de Bouvier j’ai contacté des éditeurs alémaniques en leur proposant de traduire Chronique japonaise. Ils m’ont répondu que leur programme était complet et qu’ils avaient déjà assez de pain sur la planche.

14Les titres suivants ont été traduits en allemand du vivant de l’auteur : Die Erfahrung der Welt (L’Usage du monde, 1963), traduit par Trude Fein en 1980, publié par Benziger ; Der Skorpionsfisch (Le Poisson-Scorpion, 1982), traduit par moi-même en 1989, publié par Ammann Verlag ; Volkskunst (L’Art populaire, 1991), édité en allemand dans ma traduction la même année, publié par Pro Helvetia et Desertina (pas de réédition en allemand). En 1993 est sorti le film Le Hibou et la Baleine de Patricia Plattner que j’ai sous-titré en allemand.

15Puis il a fallu attendre vingt ans. Les publications se sont multipliées à partir de 2002 avec des rééditions, de nouvelles éditions et des livres de poche, principalement dans la maison d’édition Lenos.

16En 2005 est sorti le film de Christoph Kühn, 22 Hospital Street, pour lequel j’ai traduit des textes et des interviews.

17Unterwegs in Pakistan, Abstieg nach Indien (Sur les routes du Pakistan, la descente vers l’Inde) a été publié en 2008, dix ans après la mort de l’auteur, et vingt ans après la parution du Poisson-Scorpion en allemand. Ce fut ma dernière traduction littéraire.

18Les archives de Bouvier ont été transférées à la bibliothèque de Genève. Par la suite, internet et les moteurs de recherche ont complètement changé le travail iconographique. Une page s’est tournée.

19Peu après la mort de Bouvier on m’a demandé d’aller chercher un document dans son atelier. Je m’y suis retrouvée complètement désemparée, prise à la gorge, incapable d’ouvrir un tiroir. Tout ce que j’arrivais à faire, c’était photographier en tremblant ce lieu terriblement vide.

Figure 17. Atelier de Nicolas Bouvier à Carouge, 1998.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

20La mort d’un ami ne signifie pas la fin de l’amitié. L’amitié, tout comme la lecture — traduire demande une lecture particulièrement attentive — nous enrichit. Sinon, à quoi bon… « J’adore avoir des dettes et j’en suis, heureusement, couvert », dit Bouvier dans un hommage à Henry Miller. Il est présent dans son humour, sa façon de voir les choses, de traiter les mots sur un pied d’égalité, qu’ils soient précieux ou vulgaires, d’utiliser des images quelle qu’en soit la provenance, avec une tendresse pour ce qui peut sembler bizarre ou même maladroit, et dans mon envie de marier texte et images.

Traduire

21Dans l’essai « Traduire » qui m’est parvenu par fax le 25 novembre 1997, Bouvier parle du « traducteur idéal » :

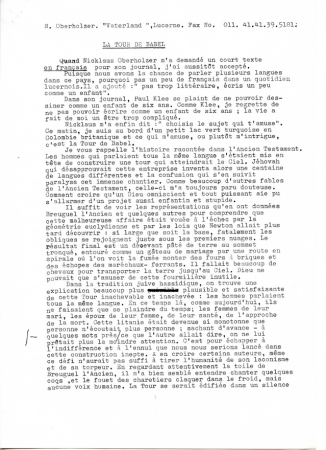

[…] il n’existera jamais à moins d’en savoir un peu plus que Dieu lui-même. Il devrait connaître non pas toutes les langues — qui ne sont là que pour nous confondre depuis la tour de Babel — mais, par exemple tous les âges de la vie, tous les climats des pôles aux tropiques, tous les goûts sur la langue, du curry à l’« Irish stew », sans oublier les parallèles et les méridiens. Impossible. À moins d’avoir la connivence et c’est encore mieux, la présence et l’affection de l’auteur. J’ai un peu traduit et été traduit moi-même parfois très mal, souvent très bien, quand les conditions décrites plus haut étaient réunies. On s’aperçoit alors qu’on fait œuvre commune et qu’on combine et complète doutes, perplexité, expériences, pour que le « la » soit juste et que la phrase chante. À quoi il faut ajouter une vaste culture humaniste, une imago mundi, pour laquelle il ne sera jamais payé. Qu’il se rassure, l’auteur qui deviendra forcément son ami ne le sera pas mieux que lui6.

22Il parle d’amitié. Mais c’est bien parce qu’il appréciait la disponibilité et l’effort des traductrices et traducteurs qui ressentaient le besoin de se plonger dans ses livres et de partager leur expérience en élargissant le cercle des lecteurs. Ayant lu ses textes, on n’était pas déçu, l’auteur était d’un abord facile, sauf pour des gens qui « ne se prennent pas pour la queue de la cerise ». Il n’aimait pas ce qui était lourd, pompeux, rigide, dogmatique. Dans les rues de Carouge je l’ai entendu répondre à un homme qui le saluait « Oh, bonjour Monsieur Bouvier, vous venez certainement de loin ! — Pas du tout, je viens de Carouge. » Quand on essayait de lui faire jouer le grand baroudeur : « Vous avez voyagé très loin ! — Non, juste d’un village à l’autre. »

23C’est bien sûr un avantage et un plaisir de traduire un auteur vivant qui répond à nos questions avec bienveillance. En lisant les textes de Bouvier je pouvais entendre sa voix, détecter un sourire ou un agacement. Traduire est une activité très intime. On entre dans la pensée de l’auteur, dans la manière dont fonctionne son cerveau. « Ma traductrice me connaît mieux que ma femme », m’a un jour confié un écrivain. C’est un travail qui peut être pénible quand un texte « ne nous parle pas », quand il nous agace ou nous déprime. Mais dans le meilleur des cas, c’est un engagement qui vous réveille la nuit parce que vous avez trouvé un mot, une expression, une phrase. Les textes de Bouvier vous remplissent de joie, de mélancolie aussi, de vie, même si la mort y est très présente.

Les images

24Le français est une langue qui tend vers l’abstraction. L’allemand est une langue qui propose des images. On peut facilement trouver une quinzaine de mots pour traduire en allemand le verbe « sortir » en précisant la manière et la direction, alors qu’en français il indique juste un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur. Un mot comme « dîner » par exemple n’évoque rien en soi, mais dans un mot composé comme « Abendbrot » il y a « soir » et « pain ». Bouvier ne développe pas un discours ou une analyse, il décrit des observations, des perceptions. Il voit le monde avec l’œil du photographe. Pour le traduire il faut passer par l’image, comme l’illustre l’échange que j’ai eu avec l’éditeur à propos de La Descente de l’Inde :

Dans la phrase « Sur de longues distances, la route était bordée d’eucalyptus dont l’ombre tiède était zébrée par le vol des perruches », j’ai traduit « était zébrée » par « durchstreift war ». L’éditeur a proposé « gestreift wirkte » (« wirken » = « donner l’impression »). Mais l’auteur ne décrivait pas ce qu’une situation évoquait, il racontait ce qu’il voyait. J’ai finalement proposé « […] in deren temperierten Schatten (l’accusatif renforce l’idée de mouvement) der Flug der Sittiche Streifen zeichnete. »

Les mots

25Bouvier puise dans toute la gamme du vocabulaire français. Il donne ou redonne de l’éclat aux mots, il dépoussière ceux qu’on a un peu oubliés, utilise des termes de métier quand il le faut et maudit l’Académie Française qui coince la langue dans un corset. Il fait se côtoyer des mots devenus rares et des expressions vulgaires avec un regard direct, franc et précis, sans se soucier du socialement ou politiquement correct. Si les mots et les expressions qu’il utilise sont surprenants, il faut résister à la tentation de « lisser » en utilisant un langage plus convenu. Je me suis souvent demandé quel autre mot l’auteur aurait pu utiliser pour dire ceci ou cela, et pourquoi il ne l’a pas choisi. Dans La Descente de l’Inde il parle de « […] ce qui jonche les ruelles dormantes du quartier indigène » et qui exprime « une misère terreuse et méchante », ce que j’ai traduit par « eine schlimme, erdige Armut ». Il n’a pas utilisé des adjectifs comme « sale, dépenaillé, poisseux ». L’éditeur a proposé « elend » et « dreckig », des adjectifs trop fades, attendus et dépréciatifs. Si « méchant » (comme dans « une méchante toux ») est menaçant, agressif, Bouvier a certainement voulu éviter qu’on pose un jugement sur des gens qui n’avaient pas choisi leur condition de vie (il parle de la misère et pas des miséreux). C’est la raison pour laquelle je n’ai pas utilisé « böse », (comme dans « eine böse Verletzung »), mais « schlimm » (comme dans « eine schlimme Sache ») ; « dreckig » ( = « sale ») est réducteur et repoussant, tandis que « erdig » évoque comme « terreux » une couleur et une consistance, celle de la terre, boueuse ou poussiéreuse, sur laquelle les pauvres habitent littéralement, et à laquelle tout finit par retourner.

La musique

26La mélodie et le rythme sont très importants. La phrase « Sur de longues distances, la route était bordée d’eucalyptus dont l’ombre tiède était zébrée par le vol des perruches » est régulière, lente, comme un travelling qui se termine par un arrêt sur image, une photo avec un temps de pose long qui inscrit le mouvement sur la pellicule ; « zébrée par le vol des perruches » évoque des mouvements rapides et nous fait presque entendre le bruit des ailes. « Die Strasse war über weite Strecken von Eucalyptusbäumen gesäumt, in deren temperierten Schatten der Flug der Sittiche Streifen zeichnete. » Mettre l’original et la traduction côte à côte, les lire à haute voix permet de comparer la longueur, le rythme et la musique. Le défi est de taille si l’on veut rendre le sens, la sensation, le tempo et les sons qui lui sont inhérents « […] pour que le “la” soit juste et que la phrase chante ».

Figure 18. Atelier de Nicolas Bouvier à Carouge, 1998.

Photographie : Barbara Erni. Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Figure 19. La Tour de Babel, fax, 14 novembre 1991.

Archives Barbara Erni / Centre des littératures en Suisse romande.

Ce texte se retrouve, légèrement transformé, dans Nicolas Bouvier, L’Échappée belle. Éloge de quelques pérégrins, Genève, Metropolis, 1996, p. 63-65.