« Un livre de la sagesse » et un idéal de liberté individuelle : la réception de Nicolas Bouvier en Corée du Sud

1Lorsque Nicolas Bouvier, accompagné de son épouse Éliane, parcourt les chemins du Halla-san en 1970, il est sans doute loin d’imaginer que son récit L’Usage du monde, plusieurs fois refusé par les éditeurs et publié seulement quelques années plus tôt, serait traduit en coréen près de cinquante ans plus tard, en 2016. Pourtant, même avant cela, Bouvier n’était pas entièrement inconnu au Pays du Matin calme : un nombre restreint de chercheurs et spécialistes s’étaient déjà intéressés à son œuvre, mais par le truchement d’une traduction en anglais.

Un certain « écrivain-voyageur suisse » qui écrit sur le Japon

2Un article d’une page paru en 1992 dans une revue littéraire coréenne1 offre un aperçu de Chronique japonaise, mais si le critique, un maître de conférences en sciences politiques à l’Université Kyung Hee, se penche sur ce livre, c’est tout d’abord à cause de l’intérêt socioculturel qu’il porte au Japon et non pour Bouvier lui-même. Le résultat est néanmoins un compte rendu fort élogieux. À une époque où les ouvrages sur le Japon foisonnent (on parle ici des années 1990), l’auteur note que parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui se limitent à une collection d’impressions dangereusement superficielles, ou qui présentent une analyse subjective de la culture japonaise à l’aide de moult clichés. Bouvier, qu’il décrit comme « un écrivain-voyageur remarquable », se distingue « par sa vision panoramique de l’histoire du Japon et par son expérience personnelle » ainsi que par « ses histoires authentiques sur des gens ordinaires, pauvres et modestes, du genre qui ne peut être rapporté que par quelqu’un qui a voyagé sans argent2 ».

3Il faut rappeler qu’en Corée, l’image du Japon est principalement celle d’un adversaire redoutable, une ancienne puissance militariste et impérialiste qui a terrorisé une bonne partie de l’Asie pendant sa période d’expansion coloniale. Depuis longtemps, et pas seulement depuis l’annexion de la Corée qui fait partie de l’histoire récente, mais depuis l’époque des invasions japonaises au xvie siècle, les relations entre le Japon et la Corée n’ont pas été des plus cordiales. Évidemment, le Japon que Bouvier visite en 1954 est très différent : c’est un pays vaincu et frugal, le Japon des petites gens à la sobriété poignante, qui lui enseigne une leçon d’humilité et de dépouillement moral. Pour cette raison, le récit de Bouvier humanise en quelque sorte les Japonais, figures emblématiques de l’ennemi juré en Corée.

4L’article explique que Chronique japonaise est avant tout un livre digne d’intérêt par la chaleur humaine qui émane de chacune de ses phrases, par la prodigieuse érudition de Bouvier, par sa manière de « prendre le pouls […] de l’histoire du Japon3 », et par sa capacité à nous « raconter » le Japon comme on le ferait lors d’une conversation intime truffée d’anecdotes divertissantes. L’auteur du compte rendu conclut que Bouvier a beau faire preuve d’une grande modestie dans son discours narratif, force est de reconnaître qu’il offre dans Chronique japonaise « un trésor inestimable d’informations sur un Japon que les Coréens ne connaissent pas encore4 », et qu’il s’agit là d’un ouvrage qu’il recommande même aux lecteurs saturés de livres sur le Japon.

5Il faut noter que l’auteur de cet article, n’ayant pas pris connaissance des péripéties qui ont précédé Chronique japonaise, se méprend légèrement sur les circonstances qui ont conduit Bouvier au Japon, puisqu’il croit comprendre que l’écrivain-voyageur y a débarqué après avoir passé deux ans comme plongeur sur un navire marchand qui a vogué aux quatre coins de l’Asie. Il faudra attendre quelques années de plus pour qu’un Coréen francophile parte du point de départ et prenne l’initiative de traduire L’Usage du monde. Le livre fondateur de Bouvier a récemment suscité l’intérêt du public en Corée grâce à Sesang‑e yongdo [세상의 용도], une version coréenne de L’Usage du monde parue en 20165. Cette traduction est le travail de Yi Jae-hyung [이재형], un écrivain et photographe établi à Paris depuis une vingtaine d’années : il compte plusieurs traductions de livres français à son actif et partage sur un blogue6 sa passion pour le voyage et la culture française.

6Le titre de L’Usage du monde en coréen est une traduction littérale : « sesang » renvoie au monde, et le mot « yongdo » désigne emploi, utilisation, usage. Bien que l’expression ne soit pas à proprement parler idiomatique en coréen et puisse paraître assez surprenante, « Sesang-e yongdo » pourrait se comprendre grosso modo comme « Le monde, mode d’emploi ». Le traducteur a vraisemblablement opté pour la solution la plus simple et choisi le premier mot qui se présente pour « usage » dans le dictionnaire. Bien que cette traduction coréenne présente parfois des inexactitudes7, notre propos ici n’est pas de formuler une critique sur la traduction en soi. Ceci dit, il nous semble nécessaire de relever les cas où le traducteur s’écarte de la présentation originale du texte afin de mieux apprécier la portée de cette interprétation de L’Usage du monde qui est transmise au public coréen. Nous nous proposons ainsi d’examiner de près le choix de l’agencement du texte, et en particulier la fragmentation implicite du récit par la présentation de ses chapitres comme des récits séparés.

L’agencement du texte et la fragmentation du récit dans Sesang‑e yongdo [L’Usage du monde]

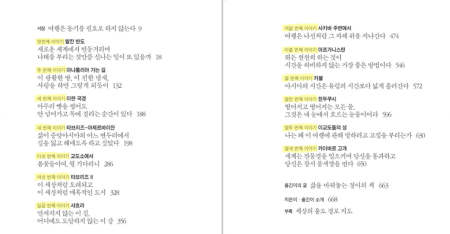

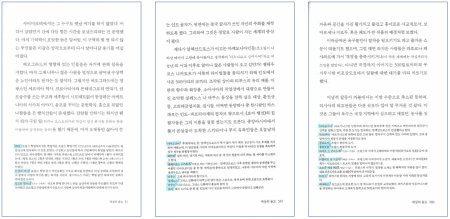

7Les chapitres de Sesang‑e yongdo sont en effet regroupés arbitrairement et catalogués comme « histoires » ou « récits » (les deux mots sont interchangeables en coréen) : la table des matières compte ainsi un « Premier récit », un « Deuxième récit », un « Troisième récit », et ainsi de suite jusqu’au « Treizième récit ».

Figure 1. Table des matières de Nicolas Bouvier, Sesang‑e yongdo [L’Usage du monde], Sodong Publishing, 2016 (les treize « récits » sont surlignés en jaune).

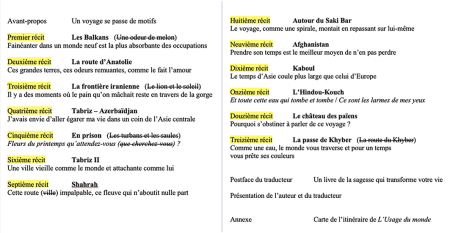

Figure 2. Table des matières de Sesang‑e yongdo [L’Usage du monde] (traduite du coréen).

8Comme on le voit, la triskaïdékaphobie (ou la peur du nombre 13) ne fait pas partie des superstitions coréennes, ce qui constitue déjà une différence culturelle en soi… La plupart du temps, pour introduire ces chapitres nouvellement créés, le traducteur a recours aux sous-titres qui ponctuent le texte de L’Usage du monde, mais il leur donne aussi parfois des titres de son cru, n’hésitant pas à supprimer les titres originaux de Bouvier, déjà peu nombreux. (Ceux-ci sont indiqués entre parenthèses et biffés dans la traduction ci-dessus.)

9Sur le plan de la structure, ce remaniement du texte en épisodes séparés menace de rompre la continuité de l’œuvre et de minimiser en quelque sorte le caractère ininterrompu du périple de Bouvier. On peut également s’interroger sur la légitimité d’un tel choix herméneutique, qui témoigne d’une désinvolture étonnante et d’une insouciance déconcertante de la part du traducteur, d’autant plus que nulle part dans le livre il ne reconnaît avoir modifié considérablement la structure du récit. L’image inexacte qu’il donne de L’Usage du monde est aggravée par sa propension à s’autoriser une grande licence artistique. Quand on considère la table des matières, on voit qu’il ajoute des titres qui sont tirés ou adaptés du texte de Bouvier, mais l’effet obtenu vire parfois au sentimentalisme, comme lorsqu’il cite à deux reprises le couplet d’une chanson kurde que Bouvier se fait traduire à Mahabad (aux cinquième et onzième récits). Lorsqu’on entre vraiment dans le texte, on voit que le traducteur agrémente chaque chapitre d’une épigraphe tirée du texte original, comme dans ce « Premier récit » (Les Balkans), sur la page de gauche :

Figure 3. Ouverture du « Premier récit » de Sesang‑e yongdo [L’Usage du monde] (p. 18-19).

En vignettes, la traduction en français.

10Il s’agit là d’un choix esthétique certes évocateur et même poétique, mais qui s’éloigne de l’aspect spontané, sobre et très « carnet de route » du récit original. On pourrait même dire que deux citations au début de chacun des treize chapitres peuvent produire un effet de répétition et alourdir la lecture.

11La mise en exergue, au début du « Onzième récit », des vers « Et toute cette eau qui tombe et tombe / Ce sont les larmes de mes yeux », est un détail qui dénote une certaine prédilection pour l’émotivité et les larmes. À ce propos, une observation de Bouvier lui-même tirée des Chemins du Halla-san peut nous éclairer : il s’agit d’une réflexion assez fine et perspicace sur un trait de caractère qui se retrouve chez beaucoup de Coréens :

Les Coréens fondent en larmes à propos de bottes. L’instant d’après, ils ont tout oublié ; la terre a retrouvé son axe. […] Ils ont beau pouvoir vous annoncer en souriant la mort de leur père et être plus durs que silex, n’importe quelle bluette, évocation élégiaque d’amours contrariées ou de lune décroissante vous les met sur les genoux. Vingt siècles de confucianisme rigoureux les ont sans doute raidis et empesés mais sans rien changer à leur nature profonde. Peuple rapide, lyrique, jongleur, émotif et qu’un rien fait craquer. Puis qui se reprend tout de suite : les larmes sont à peine séchées qu’ils repartent à fond de train. […] Et ce n’est certes pas qu’ils manquent de nerf : aucun peuple d’Asie n’a traversé guerre aussi atroce en conservant autant de mordant et d’entrain. C’est que pleurer les décharge électriquement comme les poissons gymnotes ou certaines anguilles. Il faut voir l’air dispos et comblé qu’ils ont après8.

12Le recours aux larmes comme moyen de décharge émotionnelle pour mieux gérer le stress… Cela n’excuse pas la façon cavalière dont le traducteur s’est permis de réaménager le récit, mais pourrait expliquer en partie ce débordement émotionnel, et l’on peut y voir une tentative de compenser ce que le traducteur perçoit sans doute comme un manque de chaleur, et de créer une image de Bouvier qui soit mélancolique et larmoyante à souhait, au goût du public coréen. Nous reviendrons plus tard à la question du « confucianisme rigoureux » évoqué par Bouvier, car c’est une réalité incontournable en Corée9.

13D’un côté, cette table des matières (massivement retravaillée) oriente la lecture et guide le lecteur. Mais évidemment, cette présentation peut induire en erreur et faire croire que Bouvier lui-même a organisé son récit de cette façon. Un lecteur10 déclare par exemple avec admiration : « Je trouve la table des matières extrêmement poétique : elle révèle les sensations et l’inclination de l’auteur, et à la lire, on devine assez bien comment le récit va se dérouler11. » Avec cette table des matières, le traducteur crée également une attente chez le lecteur, quitte à la combler ou à la déjouer, dans le but de produire un effet dramatique. Un lecteur décrit par exemple la façon dont il a été à la fois surpris et ravi du contraste entre le contenu du Cinquième récit et son épigraphe (« Fleurs du printemps qu’attendez-vous ? ») — une épigraphe qui laisse deviner une histoire pleine d’émotion, mais qui introduit en fait l’épisode assez pénible de la prison de Mahabad12.

14La fragmentation du récit s’opère également au niveau de la publication : en effet, la première édition en livre cartonné de Sesang-e yongdo paraît en 2016, suivie en 2018 d’une réédition, mais en trois volumes, format livre de poche. Il faut signaler qu’il revient plus cher de se procurer les trois tomes que d’acheter l’édition cartonnée ; la division du texte n’a donc pas été motivée par le souci de rendre le livre plus abordable. Il s’agit d’un choix éditorial qui semble finalement inutile lorsqu’on considère que le coréen est une langue nettement plus concise que le français : en réduisant la taille des caractères typographiques, on aurait pu aisément éviter un tel découpage13.

L’organisation du paratexte : documentaire ou littérature ?

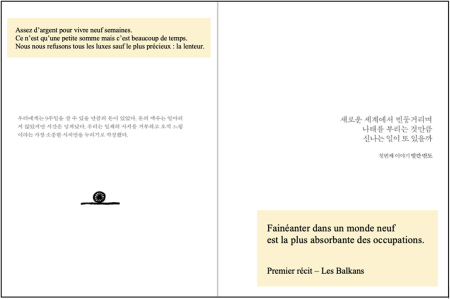

15Pour ce qui est du paratexte, on trouve dans Sesang-e yongdo une magnifique carte dépliante qui présente l’itinéraire de l’équipe Bouvier-Vernet. Notons qu’il ne s’agit pas d’une carte de l’époque avec la Yougoslavie, mais d’une version actuelle. (La citation de Shakespeare placée par Bouvier en exergue du livre apparaît également en haut de la carte.) Sur cette carte, on a attribué à chaque ville un numéro, lequel est inséré à la première mention de cette ville dans le texte, afin d’aider le lecteur à se situer géographiquement.

16Une notice explicative placée en tête du livre indique qu’en raison des nombreux changements géopolitiques survenus depuis les années 1950, des notes de bas de page ont été ajoutées par l’éditeur pour faciliter la lecture. En réalité, ces notes ne se limitent pas à la géographie et à la politique, mais portent aussi sur les éléments culturels. L’éditeur précise que sauf indication contraire, ces informations ont été recueillies sur Wikipédia. Ce qui soulève la question de la pertinence de certaines notes de bas de page : en effet, si ces renseignements sont facilement accessibles en ligne, peut-être sont-ils redondants, et qu’il aurait été plus indiqué de laisser le lecteur s’informer soi-même ? On peut se demander si l’intervention du traducteur n’est pas à l’occasion superflue, car à l’ère du village global, le lecteur coréen du xxie siècle est sans doute tout aussi capable de se renseigner sur l’état géopolitique de la planète que le lecteur francophone des années 1960, si pas davantage. (Il semble que les Coréens ne vivent plus dans une caverne, pour qu’il faille leur expliquer où se trouve Genève, comme on le fait dans Sesang‑e yongdo.) On trouve un exemple de cette richesse d’informations dès la première page du premier chapitre : un bref historique de l’ancienne capitale yougoslave, une note sur l’étymologie de Belgrade et sa géographie, et même un plan miniature de la ville, avec le tracé du Danube et de la Save.

Figure 4. Le début du « Premier récit » de Sesang‑e yongdo [L’Usage du monde], avec en jaune le numéro attribué à Belgrade, et en bleu la note de bas de page.

Le petit point à côté du numéro signale la présence d’une note explicative.

17Ces notes sont assurément nécessaires et utiles en raison des différences culturelles ; toutes ces indications visent évidemment à informer et à faciliter la lecture et la compréhension, et elles sont en règle générale parfaitement justifiables. Il y a l’exemple, en Serbie, de la description des deux villages voisins de Bogoiévo, « [u]n côté Ramuz et un côté Stravinski14 », qui mérite bien un commentaire, car même si l’on connaît L’Histoire du soldat, il n’est pas certain que la référence à l’écrivain suisse romand évoque quelque chose dans l’esprit des Coréens. Même chose lorsque la rédactrice d’un magazine demande à Bouvier de lui rédiger un papier sur le suffrage féminin en Suisse, un sujet qui peut paraître insolite à un lecteur qui ne saurait pas que les femmes helvétiques n’ont obtenu le vote qu’en 1971.

18Mais parfois, les explications de l’éditeur brillent par la profusion des détails, comme lorsque la mention de « pluviôse » dans le texte entraîne l’énumération de tous les mois du calendrier républicain. De même, si l’on choisit de présenter Balzac et Zola (que beaucoup de Coréens cultivés connaissent déjà), pourquoi ne pas consacrer quelques mots à Gobineau ? Et pour les amateurs de vin, si l’on prend la peine d’expliquer en détail le muscadet, pourquoi ne pas expliquer la manzanilla ? Le choix d’insérer ces notes de bas de page s’est fait apparemment de façon sélective, car si l’on semble partir du principe que le lecteur ne sait rien, tout n’est pas expliqué non plus : alors, comment savoir où s’arrêter ? C’est finalement une décision aléatoire, ou du moins subjective, car elle relève d’un choix personnel du traducteur et de l’éditeur.

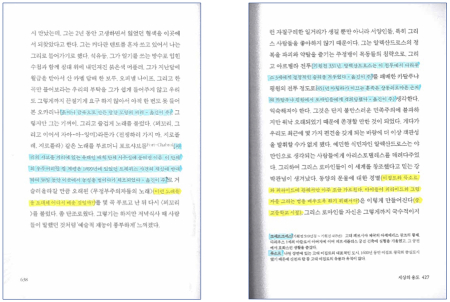

Figure 5. Pages 51, 581 et 589 de Sesang‑e yongdo [L’Usage du monde].

En bleu, les notes de bas de page insérées par l’éditeur.

19Par ailleurs, en plus des notes de bas de page, le traducteur s’est chargé d’insérer des commentaires entre parenthèses dans le texte. Le problème éditorial qui surgit dès lors est celui-ci : l’attention du lecteur est divisée entre les parenthèses originales de Bouvier et les annotations ajoutées par le traducteur.

Figure 6. Pages 638 et 427 de Sesang‑e yongdo [L’Usage du monde].

En jaune, les parenthèses de Bouvier ; en bleu, celles du traducteur. Les notes en bas de page insérées par l’éditeur sont également surlignées en bleu.

20Cette abondance d’explications tend parfois à surcharger le texte et à briser le rythme de la lecture. De même, en valorisant principalement le côté documentaire du récit, l’incursion du traducteur ou de l’éditeur dans le texte court le risque de faire oublier qu’il s’agit en définitive d’une œuvre littéraire.

21Quoi qu’il en soit, il est difficile d’oublier que le traducteur est un lecteur avant tout, qui plus est un lecteur admiratif et conquis qui souhaite transmettre et partager son émotion. Dans sa postface, il acclame L’Usage du monde comme « un de ces livres magiques qui ont le pouvoir de changer votre vie », « le récit d’un voyageur qui médite », « un livre de la sagesse », « un manuel de vie » et « la version du xxe siècle du Livre des merveilles 15 ». On sent évidemment un investissement très personnel de la part du traducteur, ainsi que le désir de faire connaître Bouvier en le montrant sous son meilleur jour. Mais l’intrusion — si bien intentionnée soit-elle — du traducteur dans l’agencement du texte peut parfois paraître envahissante et excessive : ceci peut nous amener à réfléchir au rôle que joue la subjectivité d’un traducteur enthousiaste dans la réception faite à l’œuvre.

22Il est encore trop tôt pour analyser la réception académique de L’Usage du monde en Corée. En revanche, ce livre a reçu un accueil unanimement favorable de la part du grand public, si l’on en croit les articles de presse, les avis de lecteurs sur les sites de librairie en ligne, ainsi que les blogues des amateurs de littérature de voyage.

La réception critique dans la presse

23La parution de Sesang-e yongdo en juillet 2016 a été saluée par la presse sud-coréenne, et notamment dans les trois principaux quotidiens du pays, à savoir le Chosun Ilbo, le Dong‑A Ilbo et le JoongAng Ilbo. Détail appréciable, tous les comptes rendus veillent à ne pas omettre la mention « Illustrations de Thierry Vernet », rendant ainsi hommage à la collaboration du peintre dans cette entreprise à deux, ce qui démontre que les commentateurs ne perdent pas de vue l’aspect pictural de l’œuvre. Dans sa critique des nouveautés littéraires, le Chosun Ilbo dit de Bouvier que « le voyage était son destin. […] C’était un voyageur éternel ; le voyage anéantissait sa vie mais était aussi le lien qui l’unissait au monde. […] Ce livre attire intensément le lecteur16. » Dans la rubrique littéraire du Dong‑A Ilbo, on loue chez Bouvier son « regard chaleureux posé sur l’humanité » et son « souci de savoir comment mener sa vie17 ». Quant au bulletin culturel du JoongAng Ilbo, il propose cette analyse : « Au cours de leur itinéraire, le mot “existence” se substitue au mot “voyage”. C’est sans doute la raison pour laquelle les impressions recueillies par ces voyageurs nous frappent au cœur si fréquemment. […] À travers le voyage, l’auteur se pose la question de l’usage du monde, en d’autres mots l’usage de l’existence18. »

24D’autres quotidiens nationaux se penchent sur ce livre insolite et presque exotique venu de Suisse romande, que les Coréens connaissent moins bien que la France. L’article paru dans le Seoul Shinmun met l’accent sur le fait que Bouvier et Vernet n’ont pas voyagé comme des observateurs qui ne font que passer, mais ont pris le temps de s’arrêter et de vivre dans des lieux peu familiers, pour en tirer une leçon :

En rencontrant des personnages variés et en découvrant des paysages contrastés durant leur long périple, ils en viennent à éprouver un profond respect pour l’humanité et la nature, et apprennent à faire face à leur vrai « moi ». […] Le monde d’alors était très différent de ce qu’il est aujourd’hui, et pareillement l’apprentissage qu’ils en ont fait par le voyage. Le monde que ces jeunes gens ont vécu était un manuel en soi : l’écriture fine et subtile de Bouvier, pleine de sensibilité artistique et qui porte un regard bienveillant sur l’humanité, forme une harmonie avec la sobriété et l’intensité des dessins de Vernet19.

25Dans le Kookje Shinmun, un quotidien régional, on souligne que Bouvier est un écrivain qui jouit d’une solide réputation en France, au point qu’on y décerne un prix Nicolas-Bouvier depuis 2007. Selon ce compte rendu, L’Usage du monde fournit « de riches descriptions de l’histoire et de la culture des lieux inconnus », et engage une « réflexion pénétrante sur la vie ». Le journaliste conclut que c’est un livre que « l’on peut relire sans cesse » en s’aidant des « illustrations de Vernet et de la carte en annexe20 ».

26Dans le Miju Hankook Ilbo (The Korea Times), le quotidien des expatriés coréens vivant aux États-Unis, le critique note que « le monde regorge de livres sur le voyage : guides touristiques sur les sites à visiter et les restaurants à essayer, récits livrant des impressions de voyage. Malgré cela, L’Usage du monde est un livre d’exception21. » Il est intéressant de noter que cet article reproduit cinq illustrations de Thierry Vernet, dans le respect de l’intention de Bouvier qui était de considérer leur expédition à deux comme une entreprise commune et un dialogue. Ce même article est repris par The Seoul Economic Daily, qui vante les qualités du livre en quelques phrases concises : « Bouvier l’auteur et Vernet le peintre sillonnent l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Asie centrale, et accèdent au véritable sens de la vie par le voyage. Réédité à plusieurs reprises depuis 1963. Plus qu’un récit de voyage, considéré comme un “livre de la sagesse”22. »

27Quant au public coréen, les avis de lecteurs affichés sur les sites de librairie en ligne sont un indicateur pertinent. Étant donné qu’on trouve en Corée un degré de réceptivité très élevé à tout ce qui est étranger en général et occidental en particulier, les différences culturelles sont davantage un atout qu’un obstacle. Dans l’ensemble, le public coréen réserve à Bouvier un accueil enthousiaste, pour ne pas dire dithyrambique. Selon les 124 avis recueillis sur quatre sites de librairie en ligne, on donne à L’Usage du monde une note moyenne de 9,3/1023.

Un idéal de liberté individuelle et d’authenticité

28Au-delà de l’intérêt purement littéraire de L’Usage du monde, le récit de Bouvier semble représenter pour beaucoup de lecteurs sud-coréens la réalisation d’un idéal de liberté, un affranchissement des conventions sociales, et un modèle d’authenticité face au monde et à l’existence. Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que la Corée du Sud est l’une des sociétés les plus collectivistes du monde. Malgré l’industrialisation fulgurante du pays et l’occidentalisation apparente de ses habitants, la Corée demeure fortement imprégnée de la morale confucéenne, qui a jeté les bases d’une société strictement hiérarchisée. Dans une société où chacun doit faire passer les intérêts de la société avant le sien, il n’y a pas de place pour l’individualisme comme en Occident. (Un détail linguistique révélateur : la langue coréenne utilise souvent le pluriel même pour parler à la première personne, comme pour mieux souligner l’importance du collectif24.) En revanche, l’entraide et la solidarité sont des qualités inhérentes au système, et la capacité de mobilisation collective permet d’accomplir des prodiges, comme le fameux « miracle » économique coréen.

29Cela dit, la société coréenne repose sur des traditions patriarcales persistantes avec des rôles bien définis pour chacun, et lorsqu’on est tenu de respecter les anciens et l’autorité, de refouler ses émotions et de se fondre dans la masse pour ne pas troubler l’harmonie du groupe, il est difficile de s’épanouir en tant qu’individu. Forcés de maintenir un « épuisant équilibre entre conformisme et affirmation de soi25 », les Coréens subissent une pression constante pour rentrer dans le moule collectif et agir par mimétisme. (Une forme d’individualisme admise au sein du groupe semble être le goût de la performance, et la compétition à outrance représente ainsi pour beaucoup le seul moyen de se démarquer des autres. Ceci pousse chacun dans une course effrénée vers la réussite, ce qui devient une source de stress, d’angoisses et de nouvelles pressions.) Dans ce milieu confucéen extrêmement rigide, originalité ou excentricité sont souvent perçues comme un comportement déviant de la norme, voire un signe d’égocentrisme.

30Le traducteur lui-même reconnaît dans son blogue avoir quitté son pays natal pour se libérer du carcan social rigide qui pèse sur les Coréens et régit sévèrement leurs relations interpersonnelles et intergénérationnelles. Dans un post révélateur, il avoue avoir quitté la Corée et son « atmosphère sociale autoritaire, oppressante et hypocrite, où l’on juge les gens selon l’âge et la hiérarchie ». Il poursuit : « Je ne supportais pas cette ambiance suffocante, et je voulais m’en échapper au plus vite26. » Le traducteur explique qu’il a choisi de vivre en France parce qu’il y a trouvé une société respectueuse de l’identité individuelle, moins matérialiste, et plus tolérante à l’égard des femmes et des minorités.

31Il n’est donc pas étonnant que L’Usage du monde soit accueilli comme un souffle d’air frais : la grande majorité des lecteurs s’accordent à dire que ce livre les a fait rêver d’évasion, de liberté et d’aventures. Plusieurs d’entre eux déclarent avoir goûté le plaisir d’un voyage par procuration ; et un lecteur, malgré les nombreuses difficultés et mésaventures subies par Bouvier dans L’Usage du monde, va jusqu’à envier le côté « romantique et merveilleux27 » d’un road trip entre amis, comme s’il s’agissait d’une escapade idéale permettant d’échapper à ses obligations. Un autre fait remarquer que, la vie quotidienne étant trop accaparante pour voyager, « on se console à sa manière en lisant des livres sur le voyage28 ».

Le sens de l’existence et la découverte de soi

32Pour certains, le titre même du livre est matière à réflexion : selon l’auteur d’un blogue, « Il m’est arrivé de m’angoisser en m’interrogeant sur ma raison d’être dans le monde, mais jamais je ne m’étais posé la question de l’usage du monde29 ». De fait, nombre de lecteurs se sentent interpellés par cet ouvrage qui propose une réflexion non seulement sur le voyage, mais sur l’existence et son rapport au monde. « C’est un livre qui m’a fait repenser la nature de l’existence telle que je la concevais30 », s’exclame un lecteur. Un internaute qui écrit sous le pseudonyme de « Goutte d’eau » [물방울] et qui a affiché sur son blogue plus d’un million de notes sur ses lectures, décrit L’Usage du monde comme « un livre qui sert de boussole pour l’âme » et « un livre qui a plus de poids et de densité que n’importe quel autre récit de voyage ». Selon ce même lecteur, c’est aussi un livre qui apporte une réponse à la question « Que retient-on du voyage ? », et il déclare avoir appris qu’un voyage spontané et frugal peut mettre en place des valeurs fondamentales et « pénétrer l’essence de la vie31 ».

33Un autre blogueur qui, à juger par le contenu de son site Wanderlust, a voyagé un peu partout dans le monde (377 posts, et des photographies dignes d’Instagram) écrit qu’il a été « frappé en plein cœur » par le passage « On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait ». Ayant lu « ce récit de voyage passionnant » et cherché à en savoir davantage sur son auteur, il reproduit sur son site quelques photographies de Bouvier glanées en ligne et conclut : « Son livre et ses photos m’ont donné envie — à moi qui me sentais fatigué et désabusé depuis un certain temps — de repartir en voyage et de recommencer à prendre des photos32. »

34Un lecteur qualifie L’Usage du monde de « livre authentique » et partage dans son évaluation la leçon qu’il en retient :

On essaie toujours d’obtenir le plus de choses possibles par le voyage : on achète des souvenirs et on fait des efforts considérables pour tout rapporter de l’expérience du voyage. Mais un véritable voyage ne devrait-il pas être l’occasion de s’imprégner des lieux que l’on visite, de se découvrir et d’aller à la rencontre de soi ?33

35Le lecteur poursuit en affirmant que

L’Usage du monde n’est pas un récit de voyage ordinaire, mais l’occasion pour deux jeunes gens libres de s’imprégner du voyage et de suivre son courant comme l’eau qui s’écoule. […] Si vous faites un voyage, n’essayez pas d’en obtenir quelque chose ; j’espère qu’en lisant ce livre, vous sentirez et comprendrez que c’est en s’accordant du temps qu’on peut vraiment être heureux.34

36Finalement, comme le suggère un autre lecteur, « le voyage est une belle prise de conscience », une « quête de la vérité35 ». L’idée de la découverte de soi-même est bien sûr un cliché maintes fois ressassé ; mais pour des Coréens réprimés par la morale confucéenne, il est évident qu’un tel projet peut être difficilement réalisable.

La lenteur, un véritable luxe au pays du « pali-pali »

37Plusieurs personnes manifestent leur admiration pour le choix délibéré de Bouvier de progresser lentement, en prenant son temps : l’un des passages les plus cités dans les avis de lecteurs est celui-ci : « Nous nous refusons tous les luxes sauf le plus précieux : la lenteur. » Cette affirmation, tout au plus anticonformiste et anachronique en Occident, prend une résonance particulière et radicale au Pays du Matin calme, qui est aussi, paradoxalement, le pays du « pali-pali » (« vite, vite »). L’expression « pali-pali » résume le rythme de vie frénétique des Sud-Coréens : ce mot d’ordre, autrefois le slogan du décollage économique du pays, est ressenti aujourd’hui comme un fardeau écrasant et le symbole d’une compétitivité accablante par la jeune génération, qui souhaite ralentir pour mieux profiter de l’existence. Dans cette culture du « pali-pali », la lenteur de Bouvier prend une dimension toute nouvelle pour les lecteurs, qui l’interprètent comme un idéal d’équilibre et de sérénité auquel ils aspirent. Certes, l’exemple de Bouvier est difficile à imiter, mais il procure une forme d’apaisement et atténue la frustration de ceux qui se sentent piégés dans une culture axée sur le rendement et la productivité.

38« Chacun rêve de s’échapper du quotidien et de voyager en toute liberté36 », écrit un lecteur, avant de faire remarquer qu’en 2016, le nombre des voyageurs coréens partant pour l’étranger a pulvérisé les records, mais que ces touristes, plutôt que de jouir de cette liberté et de vivre l’expérience du moment présent, sont toujours traqués par le temps, profitant de leur visite éclair pour accumuler des preuves de leur passage, par vanité et ostentation, pour faire aussi bien que les voisins.

Dans une société de concurrence illimitée où la vitesse est devenue une vertu et un synonyme de puissance, la lenteur est littéralement un luxe. Ce n’est pas parce qu’on a du temps et de l’argent qu’on peut profiter de la lenteur, et c’est pourquoi j’aurais bien aimé être à la place de [Bouvier et Vernet]37.

39Un autre lecteur se demande si les Coréens, trop longtemps conditionnés par leur environnement, seraient vraiment capables de réfréner leur agitation perpétuelle :

je me suis dit que nous Coréens pourrions difficilement endurer une lenteur qui permet de devenir aussi sensible aux choses les plus anodines de la vie quotidienne. À cette pensée, je n’ai pas pu m’empêcher de rire, mais en tout cas, je pense que l’auteur est quelqu’un qui parvient à exprimer de manière exquise et avec une grâce sans pareille les pires moments de son voyage38.

40Un autre résume en ces mots la leçon qu’il retire de sa lecture, en établissant un parallèle entre le voyage et la vie :

Ce n’est pas un voyage tapageur et somptueux comme ceux d’aujourd’hui, mais ce récit […] engage le débat sur la question fondamentale de ce qui doit constituer le pilier de notre existence. Ce livre a beau être vieux de 60 ans, si on le lit attentivement et consciencieusement, le sens que l’auteur souhaite nous transmettre est toujours pertinent de nos jours. […] [L’auteur] nous fait comprendre que la lenteur peut être un luxe et une valeur sûre. Notre vie est comme le voyage : ce n’est pas parce qu’on veut aller plus vite qu’on le peut nécessairement, mais c’est toujours un voyage et une vie qui en valent la peine, même si l’on avance lentement, à son propre rythme. Ces jeunes gens nous rappellent qu’au cours de ce voyage qu’est la vie, on peut […] ressentir le bonheur et profiter de l’existence39.

41Par ailleurs, un blogueur surnommé « Anakin », qui semble être un critique littéraire accaparé par ses obligations professionnelles, lance ce cri du cœur :

Je gagne ma vie à effectuer un travail créatif, et pourtant quelle ironie : à force de me casser la tête à écrire, je ne trouve plus le temps de m’alimenter intellectuellement. Ma réalité, c’est qu’à part les ouvrages liés au travail, si je ne me force pas, j’ai du mal à trouver un peu de temps à part pour lire un livre avant d’aller dormir. […] Ah, quelle vie impitoyable. Mais [aujourd’hui], ne fût-ce qu’un court moment avant d’aller dormir, j’ai traversé les vastes paysages désolés au nord-est d’Ankara avec Nicolas Bouvier et Thierry Vernet. Parcourir l’Asie Mineure des années 1950 du chevet de mon lit… C’est bien pour cela que j’aime les récits de voyage40.

42Accompagnant ce texte, l’image d’un exemplaire de Sesang-e yongdo sur une table de nuit, avec un réveille-matin indiquant 23 h 51.

43On ne peut que se réjouir de ce que L’Usage du monde ait reçu un accueil chaleureux en Corée du Sud. Une recommandation de lecteur affichée en mars 2020, en pleine pandémie, attire notre attention par sa ferveur : « Par les temps qui courent, [c’est un récit qui] apporte une véritable bouffée d’oxygène, comme une fleur printanière41. » Un autre lecteur renchérit : « J’ai toujours voulu partir en voyage, mais comme les circonstances ne s’y prêtaient pas, je temporisais en me disant que je n’avais pas de bonne justification pour partir. Et voilà que je lis : “Un voyage se passe de motif”. Comment ne pas en avoir le cœur remué ? […] “Le voyage ne vous apprendra rien si vous ne lui laissez pas aussi le droit de vous détruire”. Je crois que je vais vraiment devoir partir en voyage42. » Quelle que soit la motivation ou le but recherché, L’Usage du monde semble être en bonne voie de devenir une source d’inspiration pour des générations futures de lecteurs coréens désireux de faire preuve d’une plus grande ouverture d’esprit au monde extérieur.