« Redoubler l’événement qui arrive dans l’événement du dire »

1Les lecteurs de Fabula connaissent forcément Pierre Vinclair, ne serait-ce que par ses nombreuses notes de lecture sur toutes sortes de sujets relatifs à la littérature ancienne et moderne, dont récemment le compte rendu intitulé « Poétique de la valeur », relatif à l’essai collectif intitulé Le poète et le joueur de quilles, méditant « la construction de la valeur de la poésie (XIVe-XXIe siècle) ». Un thème qu’on retrouve à la fin de La Forme du reste (p. 178 et suivantes). Quant aux nombreux essais publiés depuis 2015, le site les a régulièrement signalés à parution : citons, entre autres, Autoportrait de John Ashberry ; Prise de vers : À quoi sert la poésie ? ; De l’épopée au roman. Essai d’énergétique comparée (compte rendu de Elara Bertho) ; Terre inculte. Penser dans l’illisible : The Waste Land ; Visions composées. 20 poèmes d’Émily Dickinson traduits et commentés.

2Cette œuvre polymorphe d’un écrivain né en 1982, et qui, outre le dernier paru, compte à ce jour vingt-six titres que ses éditeurs classent en « Poésie », « Essais » et « Traductions », pourrait peut-être intimider le bénévolent lecteur, certes intéressé, mais se demandant par où commencer... Très heureusement, La Forme du reste, dernier opus publié de Vinclair, ouvre un accès pour ainsi dire panoptique au cœur des préoccupations de l’auteur, qu’il s’agisse de l’invention de « grandes formes poétiques » à l’école d’autres traditions que d’Occident ; de l’impérative exigence de traduire ce qu’apportent, de longtemps et partout sur la planète, les écrivains des deux sexes ; de réfléchir enfin à ce qui se joue selon les chamanes antiques et modernes, en ce qu’il est convenu de nommer « poésie », et plus généreusement littératures et arts. Tout cela ne se trouvant jamais séparé d’une méditation en acte sur les enjeux cruciaux de la création.

Disposition

3« Cette pile de distiques, proses, double-8 en 284 / caractères alors que brillent les luminaires allumés dedans / dehors » : ainsi l’auteur se résume-t-il son œuvre à l’avant-dernière page de La Forme du reste. À l’origine de l’entreprise, le projet se formule ainsi : « organiser les événements en série de sept phrases de sept distiques ». Les événements sont des éléments triés dans le tout-venant de la vie, personnelle, familiale, littéraire, politique, etc. selon une sorte de « journal » progressant depuis fin décembre 2022 jusqu’à fin décembre 2023.

4Sept distiques par page, disposés selon une suite de séquences divisées en deux parties comportant chacune sept quatorzains (avec quelques exceptions mais passons). Les cinq premières séquences (chacune titrée) emplissent les pages 9-86, et s’écrivent du 26 décembre 2022 au 6 août 2023, avec une annonce d’abandon dès la fin de la première — tentation surmontée. Il en sera question dans la 6e séquence, en prose narrative celle-là, qui présente une archive des réflexions ayant abouti, au cours du mois de décembre 2022, à l’invention de la forme-distique telle qu’ici pratiquée, comme « articulant des expériences disparates » triées selon un projet ainsi résumé : « exprimer l’événement-qui-donne-à-dire ; redoubler l’événement qui arrive dans l’événement du dire » (p. 91). L’écueil qui se présentait étant pour ainsi dire la surexposition inhérente à la forme-vers. Un problème résolu par le recours à la prose dans ce qui suivrait : « quelque chose qui fût davantage que de la pure archive [...] mais pas encore de la poésie ».

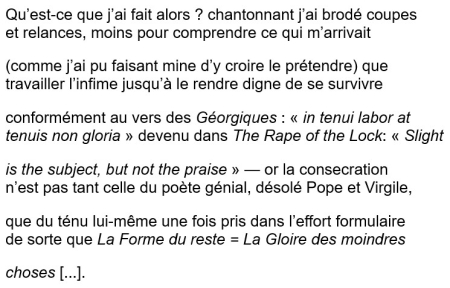

5De fait, la prose arrive dans la 7e séquence, en alternance avec ce que Pierre Vinclair nomme des « double-8 » : deux phrases présentées en deux strophes de vers « libres ». Le titre de la séquence est « Tout recommence » : 12 pages de double-8 courant du 10 novembre au 21 y font contrepoint avec 12 pages de réflexions sur la traduction, les rapports phrase/fiction ou littérature/événement, etc. La 8e séquence reprend le dispositif antérieur des septains de distiques présentés en deux parties, la première concentrée sur un seul jour et centrée sur la peinture de Monet, la seconde retrouvant l’alternance prose/poème mais ceux-ci en distiques. Le cœur des proses offre une méditation esthétique sur les rapports entre inspiration et improvisation, j’y reviendrai. Dans la 9e séquence, le dispositif de prose tourne cette fois autour de l’approche théorique de la « valeur » en littérature, en alternant avec les double-8. La dernière section (il y en a dix) retrouve la disposition en deux fois sept septains de distiques où, entre autres choses, La Forme du reste entre en phase d’ultimes corrections : « Qu’est-ce que j’ai fait, alors ? chantonnant j’ai brodé coupes et relances, moins pour comprendre ce qui m’arrivait/[...] que/travailler l’infime jusqu’à le rendre digne de se survivre ». Ce reste avait été défini à la fin de la pénultième section comme ce qui du réel résiste à l’appréhension, soit : « la résistance du contenu à la forme ».

On a touché au distique !

6Qu’est-ce qu’un distique « classique » ? Si l’on s’en remet aux définitions concernant le genre en français, il s’agit d’une « suite de deux vers rimant ensemble et présentant un sens complet » (Dictionnaire de l'Académie, 9e éd.). « Réunion de deux vers à rimes plates, de même mètre ou de mètre différent (p. ex. un alexandrin et un décasyllabe), et formant une unité sémantique », selon le TLFi. Cela d’ailleurs rapporté aux auteurs antiques (ceux attribués à Caton, ainsi que le distique dit « élégiaque », formé d’un hexamètre et d’un pentamètre). Il reste que Pierre Vinclair, comme traducteur du Shijing (éd. Le Corridor bleu, 2019), connaît bien la tradition chinoise en ce domaine, qui certainement inspire son travail. François Cheng, dans son essai sur L’Écriture poétique chinoise nous initiait naguère aux rapports de l’horizontalité avec la verticalité dans cette poésie : un mode de lecture auquel, d’ailleurs, les sonnets de Mallarmé nous avaient préparés, tout autant que celle des « sonnets rapportés » d’un Sponde et de ses meilleurs pairs. J’avoue pourtant n’avoir pas de prime abord privilégié cette approche, en m’en tenant à ce qu’une lecture relativement linéaire de ce quasi prosimètre que nous propose Vinclair, pouvait signaler de l’intérêt de son propos pour tout un chacun, ici et maintenant. Au demeurant, il faut vivement souhaiter qu’un(e) spécialiste averti(e) applique avec adresse la grille chinoise à La Forme du reste.

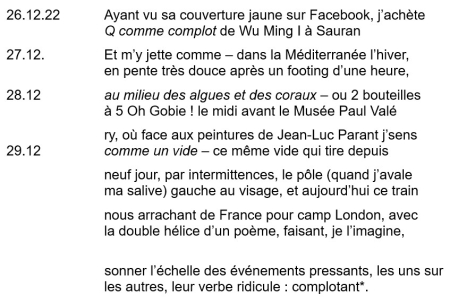

7Soit donc la première page de la première partie de La Forme du reste :

Confrontation : un amateur de distiques chinois classiques verrait sans doute ici, ou plus loin, comme à la page 2121 des jeux sémantico-formels passionnants ; en revanche, si l’on s’en tient aux définitions « occidentales » que j’ai citées, aucun de ces distiques ne présente un sens complet (sachant que cela arrive par la suite)2, l’ensemble procédant par systématiques enjambements jusqu’au point final qui clôt cette séquence de 7 paires de vers non rimés, soit 14 vers (comme un sonnet), le tout sans mètre fixe repérable. En outre, les datations renvoient au principe d’écriture : pas moins d’un distique par jour pendant un an, ce qui rattache le genre réinventé ici à celui du journal intime, avec sa part obligée de non-dit ou d’énigme. « Sauramps » est le nom d’une librairie de Montpellier, ce que semblent confirmer le contexte méditerranéen, la baignade en décembre, et le musée Paul Valéry (Sète). Un site nous indique que le titre de Wu Ming I (un collectif d’auteurs italiens), est celui d’un essai récemment traduit de l’italien, traitant du conspirationnisme contemporain, dont ce collectif essaie de rendre compte en exhibant ses propres instruments d’analyse et de narration. Le dernier mot de la page renvoie d’ailleurs à ce thème, quoique ce ne soit pas le seul enjeu, comme me le signalait l’auteur3.

Confrontation : un amateur de distiques chinois classiques verrait sans doute ici, ou plus loin, comme à la page 2121 des jeux sémantico-formels passionnants ; en revanche, si l’on s’en tient aux définitions « occidentales » que j’ai citées, aucun de ces distiques ne présente un sens complet (sachant que cela arrive par la suite)2, l’ensemble procédant par systématiques enjambements jusqu’au point final qui clôt cette séquence de 7 paires de vers non rimés, soit 14 vers (comme un sonnet), le tout sans mètre fixe repérable. En outre, les datations renvoient au principe d’écriture : pas moins d’un distique par jour pendant un an, ce qui rattache le genre réinventé ici à celui du journal intime, avec sa part obligée de non-dit ou d’énigme. « Sauramps » est le nom d’une librairie de Montpellier, ce que semblent confirmer le contexte méditerranéen, la baignade en décembre, et le musée Paul Valéry (Sète). Un site nous indique que le titre de Wu Ming I (un collectif d’auteurs italiens), est celui d’un essai récemment traduit de l’italien, traitant du conspirationnisme contemporain, dont ce collectif essaie de rendre compte en exhibant ses propres instruments d’analyse et de narration. Le dernier mot de la page renvoie d’ailleurs à ce thème, quoique ce ne soit pas le seul enjeu, comme me le signalait l’auteur3.

8Quant à l’astérisque, il vise une note renvoyant à la p. 87 où s’ouvre la section 6 : « Une nouvelle forme », où l’auteur livre un long fragment d’un « Journal théorique » enregistrant depuis 8 ans ses réflexions au jour le jour et l’avancement de ses projets en cours. Cette section renseigne le lecteur sur la naissance et l’avancée du projet ayant conduit à l’idée du journal de distiques. On y retrouve l’ensemble des élaborations conduisant à la page que nous avons lue. L’antépénultième distique procède de plusieurs tentatives de travail sur la coupe pour rendre compte de la douleur buccale concernée couplée avec un départ familial pour l’Angleterre ; l’ensemble est à rendre comme tout temporel liant des événements distincts. Ainsi les distiques 2 et 3 enchaînent-ils une baignade tel jour et l’audition de Gaby oh Gaby de Bashung au jour suivant, tandis que le 2e vers du 29.12 se lie au premier vers du distique suivant en retrouvant le thème de la douleur buccale. On réservera aux éventuels lecteurs des présentes lignes le plaisir de découvrir l’ensemble de la glose.

9Mais s’il s’agissait là d’une tentative pour rendre intéressant l’insignifiant apparent de la vie ordinaire en le dramatisant « par le travail de la coupe et de la syntaxe » (à l’envers formel pour ainsi dire de la tradition occidentale du distique), tout en jouant de sa « puissance épigrammatique, des « parallèles », « paradoxes » et ambivalences sémantiques relevant d’une autre tradition (Autre ? c’est à voir ..., cf. Héraclite par ex., sinon les Rrose Sélavy de Duchamp-Desnos). L’auteur s’avoua finalement que sa matière exigeait « moins qu’une forme » afin que l’ensemble respirât un peu plus largement. Soit donc l’introduction, à partir de la section 7, d’un « journal de prose » alternant avec un dispositif versifié dit « double 8 », puis avec le dispositif de septains de distiques.

10Tout laisse à penser que ce qui s’ensuit dans les sections 6 à 9 reprend ou poursuit la matière du journal théorique (dit aussi « boite noire »), la 10e et ultime rejouant un solo de septains de distiques, non sans d’ailleurs y relancer, en la questionnant à nouveau, la réflexion documentée auparavant :

Fragments de journal théorique : quelques enjeux

11Donc, le « Journal de prose » arrive dans la 7e séquence, en alternance avec les « double-8 » dont le propos n’est pas fort différent de celui des distiques (non plus qu’exempt des considérations poéticiennes entrelardant parfois ceux-ci). Il est intégralement consacré à délivrer des fragments de discours esthético-théorique : enjeu d’une traduction de Neruda en quasi décasyllabes ; notes sur ce qui se passe de fiction, sinon d’invention pour les lecteurs, avec la phrase ou entre les phrases, autour du You de Silliman ; méditation sur le caractère « attachant » de Bourdieu ; rapports de la littérature à l’événement, en tant qu’elle doit faire elle-même événement, etc.

12La 8e séquence reprend le dispositif antérieur des septains de distiques présentés en deux parties, la seconde retrouvant l’alternance proses/poèmes mais ceux-ci en distiques. Le cœur des proses présente une méditation esthétique où les conversations avec le poète Efe Duyan dans les marges d’un festival à Sibyu déclenchent, le lendemain, une paradoxale réflexion sur le binôme inspiration-prose/improvisation-poésie : les enjeux de l’entreprise sont à cette occasion approfondis, en tant qu’elle ne relève pas d’une « inspiration » mais d’une programmation concertée selon un « plan » bien arrêté, lequel implique l’art de l’improvisation, « car la prose cède tout à son objet ; elle est le parti pris des choses, le régime de l’inspiration. La poésie, pour sa part, s’improvise en réponse à la commande formelle » (p. 160). — Tout cela fait contrepoint avec ce qui vient dans la suite à propos de ce qui s’invente dans la musique dite « répétitive », ainsi qu’avec d’autres méditations en amont comme celle des enjeux du « suggérer » à propos d’un récit dont l’autrice retrouve la perspective d’une enfant pour évoquer, sans le nommer, ce qu’elle a subi. Parfois, entre les pages de distiques, s’ouvre un vide, comme p. 161 : « les nouvelles étant aujourd’hui le meurtre d’un professeur,/parvenues à nous pétrifier dans la silence (quatre distiques blancs) ». On est en octobre 2023.

13La 9e séquence reprend l’alternance proses/doubles-8, suivant une progression chronologique pour ceux-ci, mais selon une trajectoire plus aléatoire en ce qui concerne les proses, le montage de certaines à l’envers avivant d’ailleurs le propos. Il y est question d’écrire un roman sur Bourdieu, qui le verrait en poète, et du problème de la « valeur » des textes, lequel largement décliné selon quatre stratégies : structurale, pragmatique, sociologique, poétique. On y retrouve le théoricien-dialecticien fort clair que manifestent les essais de l’auteur. On y lit encore une exigeante méditation sur un fragment du journal de Kafka relatif au mystère de la capacité d’un écrivain à objectiver son mal par son art : « Quelle sorte de surplus est-ce donc ? » se demande-t-il. Vinclair répond par l’entraînement à la forme qui permet le détachement à l’égard de ce qui en nous souffre, pour en faire quelque chose « avec la froideur du calcul, écrit-il, que commande notre art ».

14Au demeurant, l’affrontement personnel ou collectif à la souffrance et au malheur affleure un peu partout dans ce livre : une vague de distiques lors des émeutes urbaines d’un été récent, une déferlante terrible à propos de ce poète supplicié au petit carnet de vers mélangé dans une poche avec sa chair pourrie au fond d’une tombe, laquelle retrouvée par la volonté acharnée de sa femme... peut-être est-ce là que se vérifie ce qu’écrit Celan du Destinataire du poème ? Et puis encore telle recension à écrire sur un livre de Claro où la phrase serait une lame à « se découper en petits morceaux » ... Ou encore cette réflexion en forme de maxime à propos du dernier roman de « XX » : « L’art ne produit pas de jolies œuvres, c’est plutôt un enfer et un symptôme ».

15En ce qui concerne la peinture, on visite un certain nombre d’expositions à Venise, en Autriche, à Paris, etc., où il n’est pas question de photographier les œuvres mais de décrire en distiques ce qu’on voit d’après les notes prise sur le vif : les grands maîtres vénitiens, les Hollandais, Courbet, Manet et surtout Monet donné comme « clef » de La Forme du reste auquel sont consacrés les distiques de la séquence 8 : « ... vitesse, reflets, la vie qui file, couleurs,/impressions, voilà tout ce que je cherche ... ». Et puis Cézanne, juste en passant, pour ses pêches « empêchées à jamais de pourrir ». — Cézanne pourtant ... ! qui met l’accent de couleur sur ses paysages afin que l’œil spectateur œuvre avec le jeu des touches et des accents, à constituer (construire, reconstruire) la structure des apparences : Cézanne ou l’art de placer la couleur pour l’imagination du spectateur qui met elle-même les choses en scène. Dans La Forme du reste, ce serait placer le reste au ras du journal (comme dit l’auteur), selon un jeu de formes qui ne laisse pas grand-chose au hasard en dépit de l’allure effrénée du rendu. Dans ce livre, Lausanne est la base résidentielle, mais on s’envole vers Londres, on roule vers l’Autriche, on se rend en colloque en Transylvanie, on descend dans le midi pour atelier et rencontres, etc. — C’est le côté Road movie de l’auteur de L’Éducation géographique.

16À un moment, Maxime Decout demande, pince-sans-rire, si l’ami Vinclair s’arrête jamais de lire ou d’écrire... De fait, ce livre est aussi un journal de lectures, en mention rapide ou analysées en urgence comme des sortes de « En lisant, en écrivant » conçus dans un style presque parlé : une conversation à bâtons rompus en somme, un entretien avec qui s’y arrêtera un moment — ou pas. Ces lectures critiques en fragments, comme tout le reste des événements traités ici, ce sont des ruisseaux parmi tous les ruisseaux du donné, selon le flux de l’apparaître phénoménal. Lire-écrire en toutes circonstances ? — Une ascèse d’un genre particulier peut-être, afin d’apprendre à devenir un élément du flux en le réfléchissant, pour le tri qu’essaie d’effectuer Vinclair dans le courant des choses, avec ce qu’il surnomme sa « pince » de distiques ; Roubaud, quant à lui, parlait de « trident », un instrument minimal inventé pour pêcher dans la vieille mémoire entraînée à retenir des milliers de poèmes, ce qui en reste aujourd’hui pour nous et les suivants.

17Sans doute s’agit-il au fond du même combat chez ces deux poètes-traducteurs-théoriciens, dans deux ordres singuliers du flux courant de toute façon, les entremêlant ou les séparant, pour en tirer « la Gloire des moindres choses » en ce qui concerne Vinclair. La Forme du reste, comme jeu travaillé des distiques, des proses et du 2 x 8, la laisse émerger, cette Gloire, par minuscules ou puissantes vagues répétées, rythmées, mêmes et pas mêmes, etc. selon la respiration du ballet phénoménal où toutes choses rient, pleurent et dansent. Comme chez Cézanne encore, surtout dans les aquarelles, la respiration du papier vierge porte les diaprures multicolores des petites ou fortes touches qui font semblant, en dansant sous le pinceau, de rendre un objet dont l’artiste savait fort bien à part soi, en bon connaisseur de Lucrèce, qu’il s’agit, comme le formule aujourd’hui Vinclair : d’une « vague dont l’écume infiniment mouvante représente / tout ce qui bouge (le temps, les instants, les événements) ».